|

気になることば

76集

一覧

分類

| 「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある「人間と言語の関わり方」に力点を置いています。 |

|

20010108

■本の値段

「本の値段」と言っても、和本の値段ではありません(言いはじめるとキリがありませんし)。ちゃんとした新刊書で、研究向きのものです。

研究書の値段は相変わらず高いので、なかなか思うようには揃えられませんが、単純に、1ページあたり30円までなら仕方ないか、と買うことにしています。もちろん、こちらの関心のありよういかんで、この基準も左右されることになります。

この関係、つまり、コストと関心のありようですが、後者に重点を置いてはいるのですが、妙に安い本に出会ったりすると、関心がなくとも買ってみたくなります。我ながら小市民だなと思うのですが、これまた仕方ない。

最近、教えられたものでは『秋田のことば』が、すばらしいコストパフォーマンスを実現しています。地方の小規模出版社のようですが、1000ページで2800円。県教委が、県民への購入の配慮も考えて予算化している部分もあろうかと思いますが、先の、私の基準からすると十分の一。書き手もかなりの陣容です。

昨日の『古本屋探偵の事件簿』、久しぶりに読み返してみると、マニアの徹底ぶりのすさまじさを再認識しました。さすがに、そこに描かれているような真似は、私にはできませんね。「注文の電話をかけるのが、10分遅かった」と悔やむのが精々のところです。

20010106

■「出発」状態

明けましておめでとうございます。今年は、どうか明るい年であってほしいですね。まずは、身の回りから、でしょうか。

……

ああ、いけしゃぁしゃぁと年頭の挨拶をしてしまいました。76集の途中で年を越してしまったのに。御訪問くださった方には、申し訳ありません。罪滅ぼし、というわけにはいきませんが、新宿K百貨店の古書展の初日に行ってきたので、ちょっと御紹介を。

東京の古書展は久しぶりです。しかも、エレベーター前に、開業5分前に着きました。ただ、ちょっと不安がきざしました。このあたりのエレベーターは、便利な位置にあるので、どうしても利用者が多くなりそうです。下手をすると乗り切れないかもしれない。そこまでいかなくとも、乗せきるまでには時間がかかります。そこで、もう少し人気のなさそうなエレベーター群を探すことにしました。目的階に先に上がれば、それだけチャンスも大きくなりますし。ちょうどいい具合に人気のなさそうなのをみつけました。しめしめ、です。

それにしても、古書展でのエレベーター争いには、定評がありますね。

須藤は一気に手前のエレベーターに駆けこんだ。すでに十人ほどのマニアが乗り込み、なんだかすさまじいですが、さすがにこれほどの熱気はありませんでした。正月だから、ということもあるのでしょう。また、会場について分かったのですが、夏季の古書展の半分くらいの規模しかありませんでしたので、目録を手にした段階で見限った人もいたかと思います。

「発車オーライ!」

「出(で)っ発(ぱつ)!」

などと叫んでいる。数人の者はエレベーター・ガールの背にしがみついて、悲鳴をあげさせている。奥へ入ってしまうと、出るときに遅くなってしまうので、場馴れしたマニアはエレベーター・ガールのすぐ背後に密着しようとする。(紀田順一郎『古本屋探偵の事件簿』「夜の蔵書家」。創元推理文庫)

目的階についたのは、私の乗ったエレベーターが一番早かったようです。はじめに見捨てたエレベーターは、その前を通ったときに到着していたので、読みは的中したわけです。が、実は、私の乗ったエレベーターに、1階から乗った人たちがいるのですね。つまり、私より先に降りられるわけです(ここまで気にするようになると、もはや病気ですね。ま、半分は洒落のつもりです)。でも、やはりそれでよかったと思います。店員たちは「いらっしゃいませ」と開業直後のお客に言うわけですが、催事場をめざす群れの先頭で挨拶を受ける度胸は私にはありませんでしたから。

とまれ、まずまずの順位(?)で会場についたのですが、あとがまずかった。事前に目録が来ていなかったので、どの古本屋のブースに和本があるかから確認することになるからです。これでつまずきました。規模は、夏季の古書展の半分くらいで、なんとでもなりそうなのですが、その分、和本のスペースも小さく、見つかりにくいのです。和本を扱いそうな古本屋の名前は大抵頭に入っているのですが、どうも今回はそれらしきブースも見当たりません。

やっと見つけた和本のスペースには、すでに何人かが物色していて、収穫物を手にしています。ちょっと敗北感がただよいます。こうなると私は、戦意喪失して、洋装本にも手が出なくなることがあります。今回は、その日の早いうちに岐阜に帰る予定でしたので、特にそんな気分になりました。富士川游『日本医学史』の初版と決定版が並んでいたのを手にとってみたくらいでしょうか。

休憩コーナーで、缶コーヒーで一息ついていると、さきの引用の部分が思い出されました。さすがに「でっぱつ(出発)」と叫ぶ人はいませんでしたが。業界用語? オヤジギャグ?

20001216

■自然な「見れる」

いまさら、ことあらためて、ラ抜き言葉(という言い方は好きではないのですが)を云々しようとは思いません。また、聞きなれてきたせいか、はじめから理屈に合うことと割り切っているせいか、「見れる」などに悪い印象はもっていません。ただ、「あ、『見れるだ』」と気づく感覚はありますね。耳立つことは耳立つ、というところです。

「絵本や帳仕立てになっているものは別にしてありました。残念ですが、それは心配して貸出してくれないんですよ。その家で見せて貰ってきましたが、いいものが結構混じっているんです。あれだけでもざっと八百万は見れます」(高橋克彦『歌麿殺贋事件』講談社文庫 1991)この例も「見れる」なのでピンとくるわけですが、どうなんでしょう。この文脈なら、私の場合、「見れます」でないと落ち着きが悪い。「見られます」では、明らかに違和感を感じます。

この場合の「見れ(る)」は、物理的・生理的に感覚する「見る」ではなく、もう一つ上の次元の「判断する・見積もる」の意味です。そういう場合に、私は、「見れる」を使うのだろうか。いや、「判断する・見積もる」の「見る」が、どちらかといえばアンダーグラウンドな世界で使うものだから、その可能表現として「見れる」がふさわしいと思っているのか。しかも、値踏みの場合なので、あまりお上品ではないとも感じているのか。

あるいは、「Aを○○○円と見る」を、一種の慣用的表現と考えているのかもしれませんが、少なくとも他の「見る」とは別の語として捉えているようです。自分のことながら、「ようです」というのも変ですが。私だけでしょうか、この用例にこんな反応をしてしまうのは。

20001215

■「車山」

まえに「 」という字について、話題にしました。そのときは、主として、「山車(だし)」という語・表記から「

」という字について、話題にしました。そのときは、主として、「山車(だし)」という語・表記から「 」がでたと想定して、あれこれ考えたのでした。

」がでたと想定して、あれこれ考えたのでした。

ところが、どうやら「車山」という語があるようなのですね。そのことに気づいた旨、記されているサイトもありました(“山車”とお囃子の第4段落。犬山祭の例)。

いろいろ見ると、犬山(愛知)・高岡(富山)などが「車山」を称するものとして有名のようです。

ただ、微妙に違っているかもしれません。犬山は「車山」をよく使い、前面に出しているようですが、高岡のはそうでもないらしい。固有名詞に「御車山祭」が使われているので、(安心して?)山車をいうときには「山車」と書くことが多いように思います。もちろん、すべてのサイトをたずねたわけではないので、あくまで印象にすぎませんが。

それにしても「車山」があれば、「 」という字もできやすい。

」という字もできやすい。

愛知・富山そして岐阜。この隣接する三県では、かつて「車山」という表記が広く行われていたのかもしれませんね。ただ、愛知では今も普通の表記として使っているけれども、富山では「御車山祭」と固有名詞に名残をとどめ(あるいは「昇格」というべきか)、岐阜では「 」という字にその痕跡があるのではないか。そんな風に思っているのですが。

」という字にその痕跡があるのではないか。そんな風に思っているのですが。

他にも、車を装備した祭屋台は、京都・川越(埼玉)などなど、日本各地にあるわけですから、それらについても気になるところです。

20001214

■「がんもどき」

このお品書き、いろいろ面白いことがありますね。たとえば、「サーモン酢の物」。「鮭」でいいはずですし、和食のところなのだから、むしろその方がいい。でも、サーモン。軽く燻製のようにしてあったからかなと思いますが、とすると、鮭の燻製は「サーモン」と呼ぶものとして認知されている、ということかもしれません。(燻製にかぎらず、洋風料理ならサーモンでいいのかな?)

次は、「がんもどき」。実は、日本の東西で、言い方が異なるものの一つです。東日本で「がんもどき」、西日本で「ひりょうず」系の呼び方をされるようです。ただ、それだけでは割り切れないものがあるように思います。実は、「がんもどき」と「ひりょうず」は、単に呼び方が異なるだけでなく、モノも違うのではないか、という気もするのです。(以前、何かで読んだような気もします。辰己浜子の料理本だったでしょうか)

「がんもどき」と聞いてまず思い浮かべるのは、豆腐に、ひじきや、細切りにした人参・こんにゃく(ときに枝豆も。これがウレシイ)などをまぜて練り、油で揚げたものです。豆腐分は多めで、丸く平たいものですね。この日、食べたのは、豆腐分は少なめで、ボール型でした。けっこうカリカリに揚げてあります。つまり、東日本出身の私の「がんもどき」とは違うわけですね。ひょっとして、これは「ひりょうず」なのではないか、と思うのですが、いかがでしょうか。

20001213

■「湯葉を張らせる」?

さて、もうひとつの「豆乳とうふ」。最初にあがっている「豆乳とうふ鍋」です。これは、豆乳を張った容器に豆腐が入っているものです。したがって、濁音にしない形がしっくりきます。

食べ方。

実は、この容器、さらに大きな容器に、二つ組にして入っているんです。で、その大きな容器には水が張ってある。電磁加熱器に反応してお湯になり、その温かさで豆乳入りの容器も温められる。温まった豆乳はやがて膜を張りますが、これが湯葉ですね。ポン酢で食べてもよし。そのままでも、淡い甘味がして、これまたよし。もちろん、豆腐は豆腐で、あまり加熱しすぎないうちに食べてしまいます。

で、何が問題か。

「豆乳とうふ鍋」という、ちょっと俗な言い方も気にはなりますが、この料理法・加熱法をなんと呼んだらいいのか。来週、加熱調理動作語彙の体系を扱った論文をゼミで読む予定なので、そんなことまで気が回ったのかもしれません。考えてみると、なかなかしっくりくるものがみつからない。

「(豆乳を)沸かす」。ぐらぐらさせるわけではないし、直接、容器を火にかけるわけでもないので、もう一つ。「湯掻く」は論外でしょう。「湯せんにする(かける?)」が近いでしょうか。チョコレートを溶かすときの加熱法ですが、よく考えると「豆乳とうふ鍋」では、電磁加熱器で始終加熱している訳ですので、チョコレートのときとは違うような気がします。片や溶かすため、片や固めるための加熱なので、その辺も、もうひとつしっくりこないと感じる要因なのかもしれません。

標題のような「湯葉を張らせる」は、ちょっとズルイ言い方ですが、これが一番しっくりするか…… もちろん、「あたためる」でもいいのかもしれませんが、ちょっとひっかかりますね。はてさて。

料理に詳しい人なら、たちどころにぴったりの言い方に気づくのでしょうね。

20001212

■「豆乳豆腐」

ひさしぶりに豆腐会席を食べてきました。私がよく行くのは…… おっと、そういうところにはリンクをしてはいけないとか。でも、ちょっとだけ内容を。無農薬大豆を使った料理が自慢のところです。2800円と4000円のコースがありますが(はは、安いところしか行きません。でも、味・品質はマル)、前者で満腹。お替わり自由の御飯もお替わりできませんでした。岐阜に来られたときはご案内しましょう。

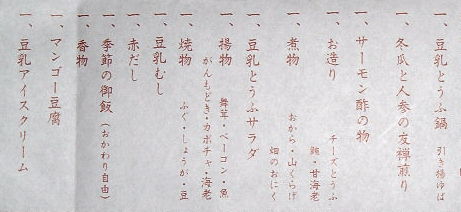

さて、席には、すでに、印刷されたお品書きが用意されています。そのなかで気になるのがなんといっても「豆乳とうふサラダ」。「豆乳とうふ鍋」もそうなのですが、これはまた後日。

「豆乳とうふサラダ」…… 名前からすると、角切り豆腐に豆乳ベースのドレッシングがかかっている、と想像してしまいますが、そういうバタ臭いものではありませんでした。では「豆乳とうふ」とは何か。これは、豆乳で作った豆腐です。ですから、わたしだったら、「豆乳どうふ」と濁りにしたいところですけれど、それはさておき、「豆乳で作った豆腐」。豆乳で作るのが豆腐だから、これはナンセンス?

これが、どうやら、こういうことらしいのです。

豆乳を固めたのを豆腐というわけですが、そのほかにも豆腐と呼ばれるものがありますね。胡麻をすったものを葛で固めた胡麻豆腐の類です。落花生を使ったのもいけますね。どちらもまろやかな味と食感が、なんともやさしいですね。やはり植物性脂肪分が決め手なのでしょうか…… どうも脱線しますね。見て食べて分かるのですが、「豆乳とうふ(どうふ)」は、この葛豆腐の製法によるものだったのです。

面白いですねぇ。葛豆腐は、「豆腐」を似せたところから「○○豆腐」という名前になったはずですね。その主材料に豆乳を使ったら、「豆乳豆腐」というしかないことになります。なんだか、庇を貸して母屋をとられたような具合ですが、「豆乳葛寄せ」ではなんだか別の物になりそうな気がしますし、下手をするとお菓子と間違われそうですし、豆乳豆腐は豆乳豆腐で、豆腐とは違う個性を主張する料理にしあがっているとみました。固形のものとしては、豆腐以上に豆乳の素性のよさを引き出しているからです。「豆乳とうふ(どうふ)」という言い方も仕方がないかな、と思ったことでした。

マンゴー豆腐は、葛豆腐の一種でした。ひょっとして豆乳も入っているのでは、とも思ったのですが、どうやらそうではないようです。

*必ずしもことばだけが話題の中心になっているとはかぎりません。

">

・金川欣二さん(富山商船高専)の「言語学のお散歩」

・齋藤希史さん(奈良女大)の「このごろ」 漢文学者の日常。コンピュータにお強い。

ことばにも関心がおあり。