国際学術交流

国際学会発表

当科では国際学会への演題登録、学会発表を積極的に行っています。アカデミックキャリアパスをお考えであれば、大学院入学の後、臨床と同時に研究にも携わり、国内外で学会発表の経験を積んでいくことになるでしょう。ご自身の研究内容を発表する場合はもちろんのこと、たとえご自身の演題が無くとも、希望されれば国際学会発表のチャンスも与えられます。過去には当科入局を決めている研修医の先生にもそのチャンスを与え、見事に発表を成し遂げた例もあり、早い段階から国際的な視点を持つことを期待しております。

若いうちは国内学会で発表することさえ緊張するのは当然であり、ましてや国際学会なんて…と思われるかもしれません。もちろん英語で発表、英語で質疑応答です。英語が不得手な私が、初めて口述発表をすることになった時は、読み原稿をパソコンに読ませ、それを録音したものを通勤時間にずっと聞いていた覚えがあります。現地に着いても毎晩毎晩、発表が終わるまで原稿読みの練習です。しかし、その毎晩の練習に付き合ってくれたのが指導医です。準備段階においても、スライドおよび原稿のチェック、国際学会発表の心得等、様々なことでサポートしてくれました。もっとも質疑応答に関しては「ヘルプするつもりはないからとりあえず自分で頑張ってみろ。」と言われ、余計緊張していたように思いますが、その甲斐もあって事前に考えられる質問を想定し、それに対する回答を作成してみたりと、入念な準備を行ったかと思います。質疑応答を含め、自分1人で発表を簡潔できたときは得も言われぬ達成感がありました。恐らく本当に質疑応答で困った際にはヘルプに入ってくれたと信じていますが、初めから誰かに頼るのではなく、自分自身で完結させてみろというメッセージだったのではないかと考えています。

あれから時が経ち、そんな私も指導医の立場となりました。何人かの後輩を実際に指導し、国際学会で発表の経験を積んでもらっています。以下にその時の体験談を寄せてもらっていますので、実際に若手の意見を聞いてみましょう。

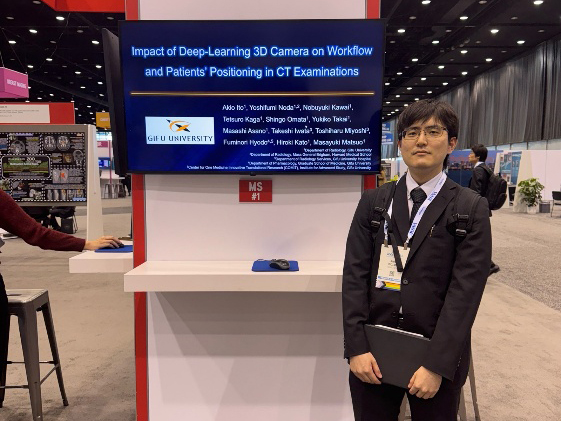

入局2年目に北米放射線学会(RSNA)で発表した浅野先生

RSNAに初めて参加し、国際学会発表の大変さを痛感しました。英語でのスライド作成や質疑応答の想定に苦労し、専門的な内容を簡潔かつ明確に伝える難しさを実感しました。さらに、初めてのアメリカ上陸も大きな挑戦で、フライト準備や現地での対応に苦戦したのを覚えています。しかし、会場での多様な発表やシカゴの街での異文化体験を通じ多くの刺激を受け、新たな視点を得ることができました。この経験は、今後さらに質の高い研究を国際的に発信していきたいと考える大きな原動力となりました。

入局4年目に北米放射線学会(RSNA)で発表した伊藤先生

私は大学院で行っていた研究内容について、RSNAにて発表する機会を頂きました。RSNAから演題採択通知のメールが来た時は現実味がありませんでしたが、徐々に海外の学会で発表する実感が湧いてきました。学会の準備は慣れないことも多く大変でしたが、指導医のサポートのおかげで無事学会当日を迎えることができました。初の海外の学会で上手くいかないこともありましたが、そういった経験もRSNAに参加したからこそ得られたいい思い出だと思います。

専門医取得前の若い先生方も立派に国際学会での発表を成功させています。日本では片田舎の岐阜かもしれません。しかし、我々が常に見据えているのは世界です。一緒に世界を目指しましょう。

海外留学

リサーチオフィス。リサーチをするためだけのビルが病院とは別に用意されている。

海外留学は国際学会発表とは異なり、自らが望まない限りその道は開けません。何年か継続して研究に携わり、その過程のほとんどを自分でマネジメントできるようになって海外留学が見えてきます。近年では積極的に海外留学を望む若手に乏しい印象を受けますが、チャンスがあれば是非挑戦してもらいたいです。必ずや世界が広がることでしょう。

私は2度の海外留学を経験させていただいています。1度目は卒後10年目(2019年)、2度目はその5年後です。いずれもHarvard Universityの病院である、Massachusetts General Hospital(MGH; 現在はBrigham and Women’s Hospitalと完全統合してMass General Brighamと名称変更されている)で臨床研究に従事しました。日本で同じ研究はできないんですか?という質問も聞こえてきそうですが(初回の留学に際して初めて切り出した時の妻の反応がまさにこれです)、そこはアメリカと日本、規模が違います。統合前のMGHだけでもCT台数が23台なんて信じられますか?同じ研究をするにしても集められる症例数が雲泥の差です。研究においていわゆる“n”、症例数は極めて重要な要素であり、せっかくいい研究題材を思いついても症例数が少なければそれだけで簡単にRejectされてしまいます。そういった意味では、アメリカの大規模病院に留学するとやりたい研究ができるという面白さがあります。また、人脈が広がることも、今後の研究者人生の中では非常に大きな財産になると考えています。日本国内はもちろんのこと、海外に人脈を持っていれば、例えば今この記事を読んでいるあなたが海外留学を志した時、口を利ける施設が増えるということです。留学を志す本人自らがその施設に応募する方法ももちろんありますが、より確実なのが誰かからの紹介です。実際私も金沢大学の先生に紹介していただいて1度目の留学が決定していますから。

海外留学から帰ってきた先生方は決まって、「楽しかった」と言います。留学について様々な話を聞くことはできますが、こればかりは実際に留学してみないとわからないことが多分にあります。まさに百聞は一見に如かずです。この、「楽しい」という一言には様々な楽しさが含まれていると思います。まずは前述の通り研究者としての楽しさです。やりたい研究を一日中できるという環境は留学中にしかあり得ません。実を言うとこの記事は2度目の留学中に執筆しており、今現在10個程度の研究プロジェクトに参画しています。これだけの数の研究を同時進行することは日本では考えづらいことかと思います。ボストンにいながら日本の仕事依頼もある中で大変は大変なのですが、非常に充実した生活を送ることができています。

Florida Key’sを繋ぐSeven Mile Bridge。冬の寒さが厳しいボストンなので、冬のシーズンに暖かい地を訪れる人も多い。(2025年2月)

2つ目はプライベートです。当直も緊急呼び出しもないこちらの生活は、基本的に17時半頃には帰宅しており、家族との時間が増えます。また、当然外来も非常勤勤務もないため比較的休暇を取りやすく、子供の学校がない時期にはアメリカ国内旅行に出かけます。5年前と比較すると物価高と円安のため生活が厳しく、その頻度は減っていますが、いくつかの旅行を計画しています。特に東海岸を旅行する際には時差に悩まされないため、子供達もアクティブに観光することができるのは利点と言えるでしょう。

このように楽しいことを数多く経験できますが、正直大変なことも数えきれないほどあります。準備段階も大変なのですが、特に2度目の留学では渡米してからがトラブル続きでした。そのトラブルは当然英語を駆使して解決していかなくてはならず、これが相当ストレスフルです。ちなみに1度目も、また2度目ですら英語を流暢に話せるわけではなく、日々苦労しています。それでもなんとかなるものです。なんとかする術を身に付けていけるようになります。ですから、英語を理由に海外に挑戦することを躊躇わないで下さい。海外でしか経験できないことが必ずあります。絶対行ってよかったと思うはずです。でなければ2度も海外留学をしようとは思いませんよね?

もう一度言います。一緒に世界を目指しましょう。