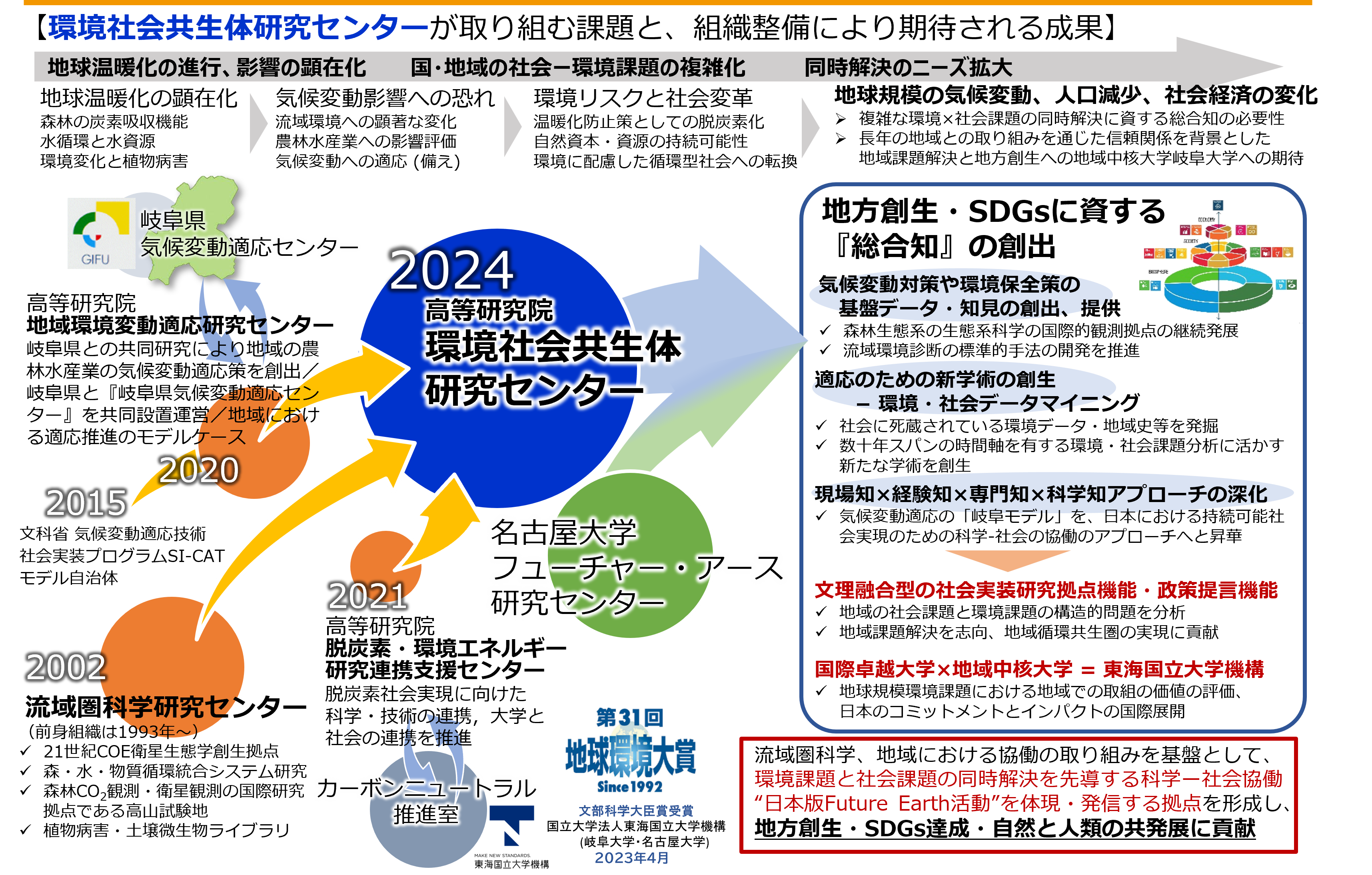

岐阜大学はこれまでに培った環境研究分野の成果を、環境課題と社会課題が複雑化・ 拡大する現代から近未来に対応する学術として発展させ、さらに社会と連携した 課題解決策の共創を推進するために、流域圏科学研究センター、高等研究院地域環境変動適応研究センター、 高等研究院脱炭素・環境エネルギー研究連携支援センターの融合・発展的改組を実施し、 2024年4月1日付で「高等研究院環境社会共生体研究センター」を設置しました。

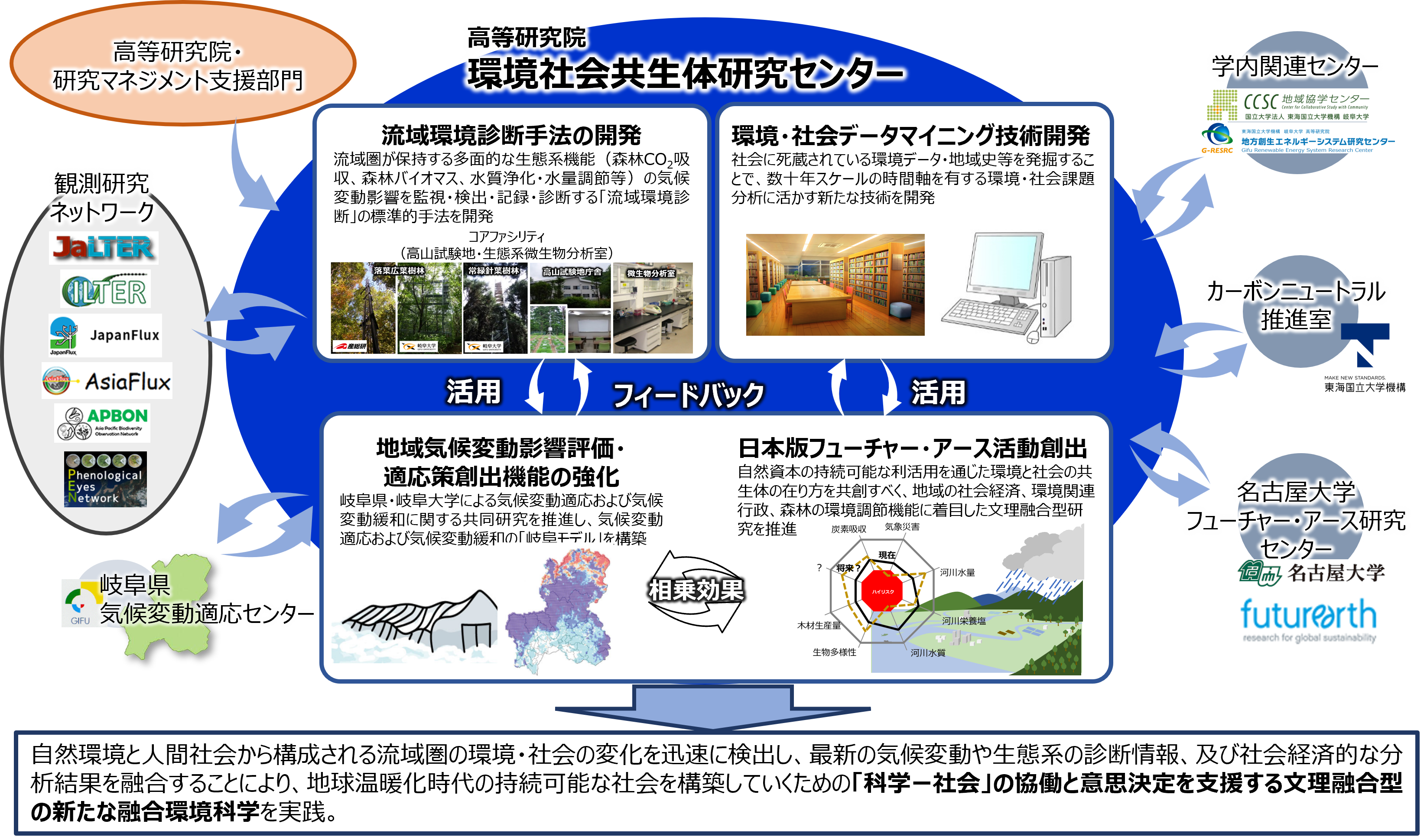

「環境社会共生体研究センター」では、地球温暖化の緩和・気候変動への適応、 生態系サービスの持続可能な利活用といった地域での地球規模環境課題の解決に必要な専門知・科学知を包括的にステークホルダーに提示し、解決策を共創します。 このために、(1) 流域環境診断手法の開発、(2) 環境・社会データマイニング技術開発、 (3) 気候変動影響評価・適応策創出機能の強化、(4) 日本版フューチャー・アース活動創出を推進し、 『自然と社会の共発展を支える新たな融合環境科学』の創生を目指します。

センター設立の中心となった村岡裕由先生に代わり、2025年3月よりセンター長を務めることとなりました。

地球温暖化や生物多様性の喪失といった地球規模の環境問題を背景として、これほどまでに様々な環境課題が社会問題として顕在化し、

広く認識される時代はこれまでになかったと感じています。国際社会における科学技術への期待や、

大学が行う研究活動に対する国・地域からの期待も変化しており、とりわけ日本の地方大学では、

大学の研究活動を地域社会の課題解決につなげることへの期待が高まっています。

この研究センターは、岐阜大学流域圏科学研究センター(2002年設置)が取り組んできた「流域圏における森・水・物質循環統合システム研究」や、

高山試験地での炭素循環研究、県行政と大学が連携して進めてきた気候変動適応の取り組みなどを基盤として、

岐阜大学内の環境分野や社会科学分野の研究者にも新たに参画いただき、2024年4月に設立されました。

気象、森林、農業、水資源・水環境・河川、生態系、自然災害、地域社会・経済・経営など、「環境課題×社会課題」に関わる複雑な問題を解決するため、

多様な専門性を持つ人材が集結しています。多士済々のこのセンターがこれから生み出す成果に私自身も大きな期待を寄せています。

自然科学と実学(工学・農学)、人文社会科学の融合というテーマは非常に興味深く、さらに環境分野とエネルギー分野との連携も進む時期にあり、

当センターの脱炭素・環境エネルギー研究連携支援室を通じて再生可能エネルギーの利活用やエネルギー地産地消を推進し、持続可能な中山間地域に向けた岐阜なら ではのソリューションを模索したいと考えています。

私は現場指向・地域志向・課題解決型の応用研究を中心としていますが、基礎研究を地道に続けておられる先生方の活動を尊重し、

基礎研究と応用研究が連携するプロジェクトを通じて相互刺激を受けながら成長できるセンターを目指します。

また、本センターの研究コミュニティに学生や若手研究者が参加する機会を設けることで、

広い視野を備えた越境型の高度専門人材や研究者が育つ場を提供し、岐阜大学の教育と研究の好循環形成に貢献したいと考えています。

皆さまからのご指導、ご支援を心よりお願い申し上げます。

皆さんは「地球環境の問題」と聞いて,何を思い浮かべるでしょうか。

地球の大気の二酸化炭素濃度の増加,地球温暖化,異常気象,砂漠化,プラスチックごみ,生物多様性の喪失,

森林火災。枚挙にいとまがないほど現代では多くの環境問題が地球上で起こっています。

それでは,私たち自身にとっての環境問題とは何でしょうか。SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルは,

なぜ推進されなければならないのでしょうか。

私たちの日々の生活や健康に必要な新鮮な空気,安全な水や土壌,農林水産などは,自然からの恵みや生態系の環境調節機能などの

生態系サービスによって支えられています。地球温暖化時代を生きる私たちと次世代には,気候変動のリスクを抑制すると同時に,

未来の地球環境に適応することが求められています。

水や森林などの自然資源の効率的な利活用と生物多様性の保全の両立,流域治水など生態系を活かした防災・減災,そして温室効果

ガスの大規模な排出抑制と生態系による二酸化炭素の吸収などによるカーボンニュートラルの推進などの多様な,そして複雑に関係

しあった課題に対峙するには,人類の知恵,科学技術,私たちの選択と行動が鍵となります。

私たちの暮らしや経済活動は健全な自然環境に支えられて成り立っています。持続可能な社会を実現していくためには、

人と自然が共発展する関係を再構築しなければなりません。そのような思いをセンター名の「共生体」に込めました。

また、地域の環境課題は、人口の変化や経済、カーボンニュートラルなどの社会課題とも関係します。私たちは「流域圏」という

自然と社会が密接に関係しあうシステムを包括的に診断する手法の開発や、地域社会と環境の関わりを示すデータの発掘や分析、

環境変動影響の将来予測などの研究を通じて、ステークホルダーと協力して持続可能な地域社会を共創していきたいと考えています。

これらの課題に取り組むためには、さまざまな学術分野の英知を集結して文理融合型の包括的な研究を推進し、社会と連携して実践する必要があります。

さらに、東海国立大学機構における環境分野の取組を進めるために、名古屋大学フューチャー・アース研究センターとも連携します。

新しいセンターにおける研究・人材育成・社会連携・国際連携など広範な活動が,環境分野における実践的な知の共創拠点の構築に至るように尽力します。

専門性や立場の違いを超えた連携と協働をよろしくお願いいたします。