|

気になることば 82集 一覧(ミニナビ) 分類 | 「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある「人間と言語の関わり方」に力点を置いています。 |

|

20010819

■夏がくれば国語学

国語学という分野は、世間に認知されているのでしょうか。さすがに気になります。

あれは、五年前の夏だったでしょうか。前の年に、脳溢血で倒れた親父が、埼玉から青森母の実家まで車を運転する、などと言うものだから、私が運転手になって行くことになりました(ったく)。思えば、そのときが、伯父と会った最後の機会になったのでした。

さて、伯父が私に、「三内丸山遺跡なんかは、行ってみたの? 興味、あるんだろ?」などと言います。まぁ、嫌いではありませんが、こっちは青森まで運転してへとへと。寄り道する余裕はほとんどなかった。

それはそれとして、伯父の言いようが、ちょっと気になりました。嫌というではなく、何か引っかかる。思い違い、思い込みがあるような気がしたのです。で、あれこれ考えていると、ひょっとして、という仮説が。

仮説なんて大層なものではないか。どうも伯父は私が考古学の教師をしていると思っているのではないか、と…… コクゴガクとコーコガクを、どこかで聞き違えたのではないだろうか(以前話したときの私の発音が悪かったのかな)。

でも、「コクゴガク」が「コーコガク」より名前が売れていて、人々の頭に残りやすかったら、こういう思い違いはなかったんじゃないか、という気もします。

だから、というわけではないのですが、やっぱり、自分のやっていることを少しでも知ってもらいたいな、と思ってこのHPを続けています。

亡き伯父は、思い違いに気がついてくれてるだろうか、と思い返す夏があります。

20010818

■構造化エディタへの私的Tips

というわけで、愛用しているのですが、注意点もあります。

検索コマンドは、開いている章・節だけに有効です。

つまり、ファイル全体を探してはくれない。どうしても探したいときは、別のエディタ(私の場合は秀丸)で改めて開き、検索します。必要があれば、秀丸上で修正し、保存。構造化エディタにもどって「開き直す」コマンドを実行すれば読み込んでくれます。

そう、構造化エディタで作成されたファイルは、単なるテキストなので、他のエディタでも違和感なく開けるのですね。ただ、マーカーに手を出してはいけません。削除したりすると、節が章に繰り上がったり、最悪の場合、ツリー表示ができなくなります。

おもなマーカーは以下のようなものです。

章・節名直前の[半角空白+改行]([半角空白×n+改行]もあり)

章・節名直後の[半角空白]

章から節への移りめの[タブ+改行]

また、印刷したときに、章・節間で一行余分な改行が入ることがあります。最終的なプリントアウトの直前に別のエディタで削除するようにしています。マーカーを壊したくなければ、プリントアウトしたものに校正の赤字で1行詰める指示を書き込みます。

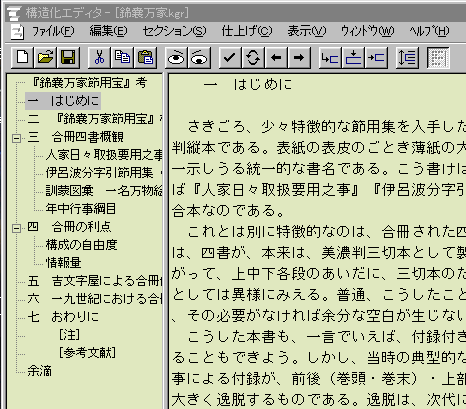

あと、昨日の図を見てもらうと、面白いことに気づきます。ツリーの「一 はじめに」は、ツリー直後から始まりますが、右側だと全角空白2文字分あいています。これは、直前にタブを打ったためなんですね。右側では反映されるけれど、ツリーには反映しないのです。タブのかわりに空白を使えば、ツリーにも反映します。「[注]・[参考文献]」のように。

行間が空かないのが玉に瑕だなと思っていたのですが、こちらのフォント(改造ソフト?)で新しいフォントを作成し、選択すれば、解決します。

ヘルプをみると、ウィンド右側にフォーカスがあるとき、全文検索になるとのことでした。でも、検索してくれないこと、あったような気が‥‥‥ (状況調査中。2001年8月26日補)

20010817

■構造化エディタが好きです(私の文章作法、外伝?)

で、文章を書くときには、エディタという種類のソフトを使っています。なにせ、動きが軽快ですし。最近、重宝しているのが、構造化エディタというもの。

御覧のように、左側には章立てがツリー表示されます。エクスプローラと同様に操作するので分かりやすいですね。任意の章なり節なりをクリックすればその内容が右側に表示されるのも同様。こちらがわにどんどん書いていきます。別のところも書き換えたければ、同じように左の該当ツリーをクリックすれば、飛べるんです。

御覧のように、左側には章立てがツリー表示されます。エクスプローラと同様に操作するので分かりやすいですね。任意の章なり節なりをクリックすればその内容が右側に表示されるのも同様。こちらがわにどんどん書いていきます。別のところも書き換えたければ、同じように左の該当ツリーをクリックすれば、飛べるんです。

「回る矢印アイコン」をクリックすれば、直前に編集していた章・節にもどれます。あちこち巡ってから元の章・節に戻りたいときには、あらかじめ、その章・節を開いて「チェック印アイコン」をクリック。もどってきたいときに、同アイコンをクリックすればよい。便利。

実は、思いついたアイディアだけど、その文章では使えないものなどは、別ファイルに書き留めていたんですね。このエディタにしてからは、ツリー最下部に「余滴」というのを設けて、どんどん書くことにしてます。

新たな表現を思いついたら、書き直すまえに元のものを「余滴」にペーストしたりもします。また、枚数制限を意識しはじめると削除モードに入るので(私の頭が、です)、削った部分も「余滴」行き。そのせいで、ファイル全体が、文章本体の2倍近くに達することもあります(何をやっているのか……)。

他のオンラインソフトでも、似たようなものがあります。が、階層の深さに応じて、「●◆□」などの記号を、章・節の先頭に置かなければいけなかったりする。独自ファイルになっている場合もあります。でも、構造化エディタだと、ツリー構造を作るマーカーに、タブとか半角空白を組み合わせて使っているんですね。そう、印刷にかけても印字されないものを利用している。巧妙。まったくのテキスト・ベース。ここが一番好きなところかもしれません。(2002年2月13日一部改稿)

20010816

■私の文章作法?

もう、パソコンなしでは、論文が書けなくなりました。普通のキーボードをソフト的に親指シフトにしてます。ワープロ専用機のとはいくつか違うのですが、もう、慣れて切っています。ただ、ごくたまに、以前使っていた専用機にも触ることがあるのですが、その微妙な異なりをちゃんと腕が(実は頭が、でしょうが)覚えているんですね。指とキーの位置関係など、微妙な部分も記憶の底に残っているようです。不思議とフィットする。

で、今日は、さらにさかのぼって、手書きもいいぞ、という話。

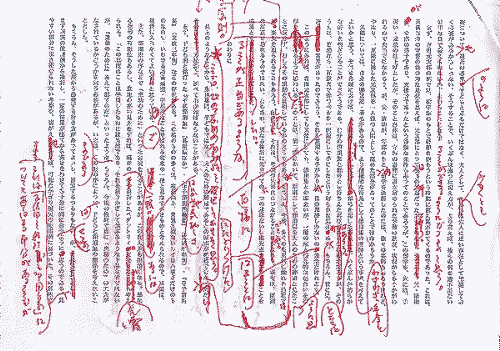

文章をパソコンで書いていて、一通り書けた段階で、印刷することにしてます。パソコンの前にいないとき、いたくないとき、いられないときには、プリント・アウトしたものと睨めっこ。効くんだな、これが。

文章をパソコンで書いていて、一通り書けた段階で、印刷することにしてます。パソコンの前にいないとき、いたくないとき、いられないときには、プリント・アウトしたものと睨めっこ。効くんだな、これが。

見逃していたミスに気づく。なぜか、アイディアや表現が浮かんで、よりよくなる(と思っているのは本人だけ?)。もちろん、書き込む。あちこち足りないな、これは余計だな、くどいな、と思ったりもする。どんどん足したり引いたりする。

すると、上のようなものができあがります。真ん中あたりがすごいのですが、これは、あとから補った部分。いちばん推敲してないので、これくらいはあたりまえ。以前に書きかけて放り出したものは悲惨です。もう真っ赤になっちゃう。電車に乗ってるときなんか、ふと、隣の人の視線を感じたりします。

しかし、何でなんでしょうね。こんなに赤を入れなきゃならないのは。己の文才のなさとか、気づかない迂闊さは置いておいて。パソコンのディスプレーを、身体が拒否しているからきちんと書けないのか。発光してるから? フォントのせい? 電磁波??

なお、「気になることば」は、一切、プリント・アウト確認してません。

20010813

■四重苦(?)の節用集

今日は変な節用集の紹介です。「四重苦」としましたが、私はまだ40です…… と、暑さも去ったところで(^^;)、本題です。

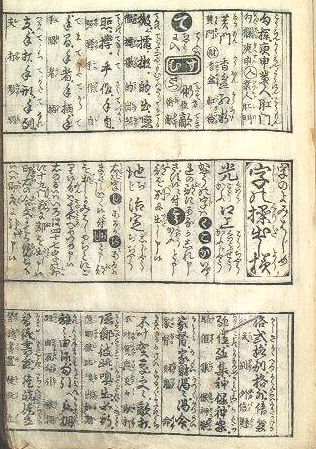

左図、変でしょ?

左図、変でしょ?

上段、イロハのうち「こ・て」。

中段、「字の繰出し様」。説明。

下段、イロハのうち「か」。

本来なら、各段間の空白部で裁断し、横長に綴じるはずの本なんです。裁断しないで綴じちゃった。

現代の三段組なら、上・中・下の順に内容がつづいていきますが、こいつはそうじゃない。ある丁の上段の続きは、次の丁の上段になるんです。中段は次の丁の中段、下段も、次の丁の下段へと続きます。むう。

各段の最後に来たらどうするか…… 続きのある段の最初にもどります。本文全体を1/3ずつ、初め・中・終わりと分け、それを中段・下段・上段に配分しています。中段の終わりは下段初めに、下段の終わりは上段初めに続きます。だから、イロハの「か」や「こ」ではじまる言葉を探すと、後ろに行ったり前に行ったりするかもしれません。目がまわりそう。)@o@(

目が回るといえば、引き方。単語の最初の仮名のイロハで引くのはいいのですが、そのあと、単語の最後の仮名の種類で引きます。濁点・半濁点なら「にごる」、「ん」なら「はねる」、「う・ふ」なら「ひく」を見ます。それらでないものは「すむ」で見ます。画像上段の「て」のところに「すむ」とあるのがそれですね。そこまで見極めたら、今度は意義分類(6種)のどこに入るかで見ます。高度、というか面倒くさい。

書名も厄介。この辞書の冒頭には「いろは字引節用集」とあります。しかし、これ、何も言ってない。当時の節用集は、字引の一種で、イロハで検索するからです。

ほかに書名は…… 実は、ほか3冊の本とともに合冊したものなんです。で、それを統一する名前が『錦嚢万家節用宝』。きちんと裁断して横長に仕上げたものもあって、そのときの名前が『急用間合即座引』。書名、どれをとればよいのやら。はぁ。

「いろは字引節用集」。これ、「字引=字を引く=辞書」ではなくて、「字引=字で引く」なのかもしれませんね。特徴的な仮名(字)で引くわけですから。一方では、合冊されたものなので、他の部分とはちがって、辞書なんだよ、いろは引きの節用集なんだよ、と主張・強調したかったということなら、「いろは字引節用集」(字引=辞書)でもいいのかな、と思ったりもします。

あまり悩ませんでくれぇ。(2001年8月27日補)

20010812

■「本当の意味で言葉を学ぶ」

つくづく思うのですが、私は、文章が下手ですね。簡潔に書けない。そのうえ、時間がかかりすぎる。我ながら、いやになってしまいます。

あるところで、「本当の意味で言葉を学ぶ」などと書いているのですが、枚数制限のために、詳しくかけず、ありきたりの言葉ですませてしまった部分です。

で、そこでもウォーフから取材したわけですが、あちこち眺めなおしたら、ウォーフ自身が、私が書こうとしたことを言ってくれていました。

きわめてさまざまな言語を科学的に理解するということ──必ずしも話せるということではなく、その構造を分析するだけでもよい──(「言語と精神と現実」。池上嘉彦訳『言語・思考・現実』講談社学術文庫)

そういうことなのですね。外国語を「話せる」ようになるまでには相当の時間と努力が必要です。が、そこまでいかなくてよい。「分析するだけでもよい」。これなら、多く人が実践できそうですね。

そして、そうすることで種々の言語の「体系の持つ秩序、調和、美の中に、人間はすべて平等であるということに気づくのである」となります。

20010811

■教えてください あるいは、日本人のための日本語作文練習問題

ウォーフの「言語と精神と現実」という論文が好きで、よく引用したり紹介したりしています。こんな風なくだりでは、シビレてしまいますね。それに続けて、こんな風にも言っています。

日本語の美しいパターンの一つとして、文には資格を異にする二つの主語があってよいということがある。われわれの方は、動詞に対して資格を異にする二つの目的語、つまり、直接の到達点ともう少し遠い到達点──いわゆる直接目的語と間接目的目的語──というものがあるという考え方はよく知られている。同じような考え方を主語の場合にも適用するなどとは、われわれはおそらく考えても見なかったであろう。この考え方が日本語では実践されているのである。(池上嘉彦訳『言語・思考・現実』講談社学術文庫)

国粋主義者ではありませんが、さすがに自分の使っている言語を褒められて、悪い気はしません。イケイケーっ(古い?)という感じでしょうか。もちろん、その反面として考えなければならない問題もありますし、自国語の盲目的な賛美になってしまっては、ウォーフの意図からはずれていきます。要注意。

ただ、この言い方、すなわち「象は鼻が長い」ような「〜ハ…ガ〈述部〉」の形式は、かなりウォーフのお気に召したようで、こんな風にも言ってます。

このパターンは高度の正確さと同時に高度の簡潔さをも可能にしている。(略。後述)適当な形で発展させることさえ可能ならば、このパターンを論理的に用いることを通じて日本語にはざまざまな概念を用いて簡潔な科学的操作をするのに大きな力が与えられることとなろう。

日本がなんとか技術大国を名乗っている現在、先見の明があったというべきでしょうか。もちろん、「〜ハ…ガ〈述部〉」形式が、どれほど貢献していたかの解明は、これからですけれど。

さて、上の引用で「(略。後述)」とした部分は次のよう。ここが問題。教えてほしい。

われわれのmountainous〈山の多い〉は曖昧であるが、それに対し日本人の方は必ずしも高くない山がたくさんあるというmountainousの意味と、全地域からするとそれほど多くない山が高いというmountainousの意味を、同じくらい簡潔な表現形式を用いて区別できるのである。

1)「必ずしも高くない山がたくさんある」、2)「全地域からするとそれほど多くない山が高い」。この2つを言い分ける簡潔な日本語(文)とは、どんなものなのでしょうか。もちろん、「必ずしも高くない山がたくさんある」「全地域からするとそれほど多くない山が高い」そのままでもいいのでしょうが、簡潔さに欠けるように思いますし……

たとえば、1)低い山が多い。2)少ない山が高い……? 「〜ハ…ガ〈述部〉」になってないですねぇ。また、簡潔すぎて、舌足らず。ウォーフの脳裏あった日本語訳とは?

妙案のある方はこちらへどうぞ!

">