犬と猫の内分泌異常に関する研究

グルココルチコイドによるインスリン抵抗性および

筋萎縮の病態の解明

グルココルチコイドは小動物臨床において広く使用される薬剤ですが、様々な副作用が問題となります。その中でもインスリン抵抗性は糖尿病発症につながる恐れがあるほか、筋萎縮は運動器疾患や運動不耐性の原因となってしまいます。同様の現象は犬の副腎皮質機能亢進症でも観察されます。

私たちはグルココルチコイドによる犬のインスリン抵抗性および筋萎縮について、グルココルチコイド応答性分子のインスリンシグナル経路への影響に着目し、その病態を明らかにすることで、新たな予防法および治療法を確立することを目指しています。

最近の研究論文

Yoshida, K., Matsuoka, T., Kobatake, Y., Takashima, S., Nishii, N.

Quantitative assessment of muscle mass and gene expression analysis in dogs with glucocorticoid-induced muscle atrophy.

J Vet Med Sci 84, 275-281, 2022.

この研究ではCTを用いて骨格筋断面積を定量し、犬のグルココルチコイド筋萎縮を評価しました。1ヶ月間のプレドニゾロン投与が有意な筋萎縮を引き起こすことが明らかとなったほか、グルココルチコイド筋萎縮の病態にはGRB10遺伝子発現量の増加が関与していることが示唆されました。

犬と猫の肥満の病態に関する研究

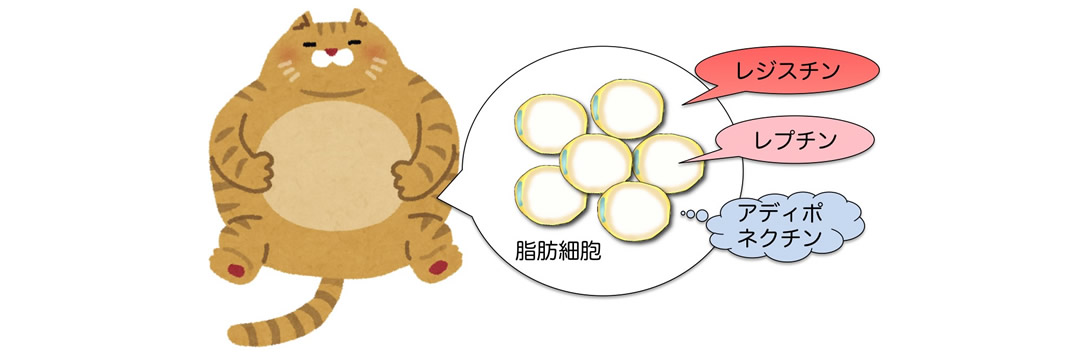

肥満は過剰な体脂肪が蓄積した状態であり、近年犬と猫の肥満は急増しています。全身の脂肪細胞はエネルギーを脂肪として蓄積するだけでなく、様々な生理活性物質(アディポカイン)を分泌する内分泌組織でもあります。

私たちは犬と猫の肥満について内分泌異常の側面に注目し、特にアディポカインとインスリン抵抗性との関連性について研究しています。

最近の研究論文

Takashima S, Nishii N, Kato A, Matsubara T, Shibata S and Kitagawa H.

Molecular Cloning of Feline Resistin and the Expression of Resistin, Leptin, and Adiponectin in the Adipose Tissue of Normal and Obese Cats.

J Vet Med Sci. 78, 23-28, 2016.

この研究ではネコレジスチンmRNAの塩基配列を同定しました。ウシ、ヒト、マウス、ラットレジスチンと、ネコレジスチンのアミノ酸配列の相同性は、それぞれ72.8%、75.4%、50.9%、51.8%でした。

レジスチンは肥満ネコにおいて非肥満ネコより脂肪組織でのmRNA発現が多く、また逆にアディポネクチンmRNA発現量は肥満ネコでは低い結果でした。これらの結果から、レジスチンを始めとしたアディポカインがネコにおいても肥満の病態に関与していることが示唆されました。

その他の論文

- Nishii N et al. Plasma leptin concentration in dogs with diabetes mellitus. J Vet Med Sci. 72, 809-811, 2010.

- Nishii N et al. Cloning, expression and investigation for polymorphisms of canine peroxisome proliferator-activated receptors. Comp Biochem Physiol B. 147, 690-697, 2007.

- Nishii N et al. Postprandial changes in leptin concentrations of cerebrospinal fluid in dogs during development of obesity. Am J Vet Res. 67, 2006-2011, 2006.

- Nishii N et al. Effects of administration of glucocorticoids and feeding status on plasma leptin concentrations in dogs. Am J Vet Res. 67, 266-270, 2006.

犬におけるD-プシコースの生理作用に関する研究

D-プシコースは自然界に微量しか存在しない希少糖です。D-プシコースはノンカロリーの甘味料であるだけでなく、人では近年その抗肥満作用、抗糖尿病作用を始めとした有益な作用に注目が集まっています。

私たちは犬においてD-プシコースの抗肥満、抗糖尿病、抗高脂血症などの作用について調べています。

最近の研究論文

Nishii N, Nomizo T, Takashima S, Matsubara T, Tokuda M and Kitagawa H.

Single oral dose safety of D-allulose in dogs.

J Vet Med Sci. 78, 1079-1083, 2016.

Nishii N, Nomizo T, Takashima S, Matsubara T, Tokuda M and Kitagawa H.

Effects of D-allulose on glucose metabolism after the administration of sugar or food in healthy dogs.

J Vet Med Sci. 78, 1657-1662, 2016.

Nishii N, Takashima S, Kobatake Y, Tokuda M and Kitagawa H.

The long-term safety of D-allulose administration in healthy dogs.

J Vet Med Sci. 79, 1780-1784, 2017.

D-プシコースは、犬において安全に投与でき、また血糖値の増加を防ぐ作用があることが明らかとなりました。D-プシコースは犬においてインスリン分泌増加を介さず、消化管からのグルコースの吸収抑制や、肝臓における代謝の亢進などにより血糖値を抑制することが示唆されました。犬においてもD-プシコースに抗糖尿病作用が期待できそうです。

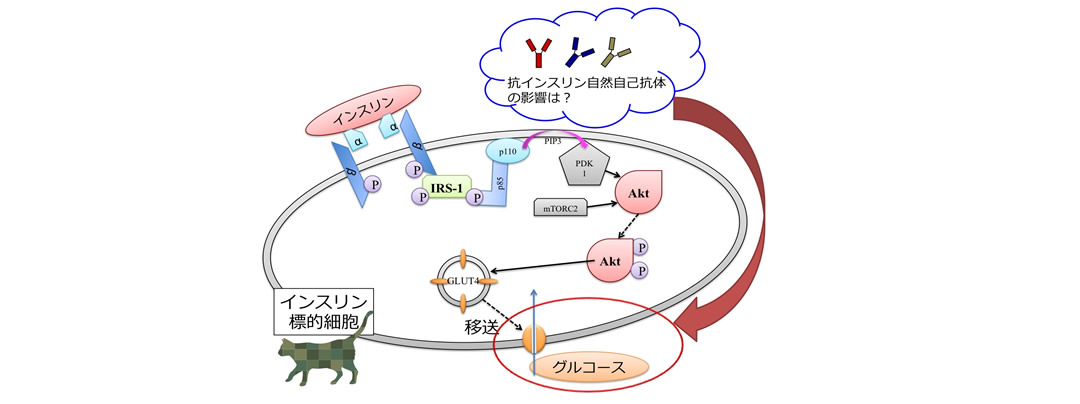

抗インスリン自然自己抗体に関する研究

血中の自己抗体は自己免疫性疾患において特徴的な所見です。しかし私たちは健康な猫が抗インスリン自己抗体を保有することを明らかにしました。私たちはこの抗体を「抗インスリン自然自己抗体」と呼んでいます。抗インスリン自然自己抗体の生理的意義についてはよくわかっていません。私たちは抗インスリン自然自己抗体の測定方法を確立し、その生理的意義について研究を進めています。

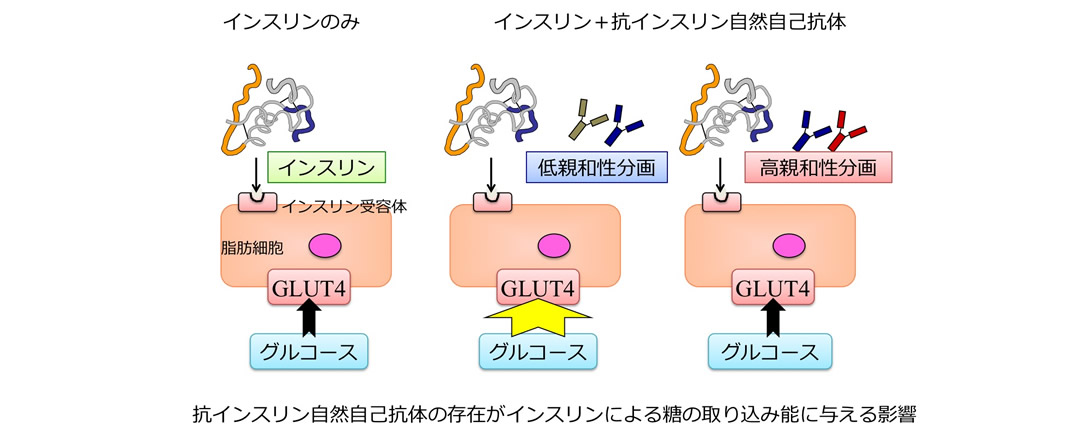

猫の抗インスリン自然自己抗体はポリクローナルなIgGであり、結合親和性にしたがって低親和性および高親和性に分画することができました。培養猫脂肪細胞に低親和性抗体を加えると、インスリン刺激による糖取り込み量が増加しました。

いっぽうで高親和性抗体は糖の取り込みに影響しませんでした。低親和性分画のみが糖取り込み能を増強した理由は不明ですが、少なくとも抗インスリン自然自己抗体にはインスリンの作用に影響するものがあることが明らかとなりました。このような現象が猫の生体内でも見られるか否かについては、今後のさらなる検討が必要です。

最近の研究論文

Suzuki T, Nishii N, Takashima S, Matsubara T, Iwasawa A, Takeuchi H, Tahara K, Hachisu T, Kitagawa H.

Ligand-binding characteristics of feline insulin-binding immunoglobulin G.

J Vet Med Sci. 77, 1379-1383, 2015.

健康ネコのインスリン結合IgG(抗インスリン自然自己抗体)の結合親和性についてBiacore systemにより測定し、またインスリンを構成するペプチドを用いたELISAにより結合エピトープを解析しました。インスリン結合IgGの結合親和性(解離定数Kd)は1.6×10-4 M〜2.0×10-5 Mを示し、また複数のエピトープへの結合が観察されました。

その他の論文

- Takashima S et al. Natural anti-insulin autoantibodies in cats: Enzyme-linked immunosorbent assay for the determination of plasma anti-insulin IgG and its concentrations in domestic cats. Res Vet Sci. 95, 886-890, 2013.

- Nishii N et al. Presence of anti-insulin natural autoantibodies in healthy cats and its interference with immunoassay for serum insulin concentrations. Domest Anim Endocrinol. 38, 138-145, 2010.

犬と猫の泌尿器疾患に関する研究

犬と猫の腎傷害マーカーに関する研究

今日の獣医臨床において、腎機能の評価には糸球体機能(ろ過能)を反映する血中マーカーが主に用いられています。しかし、人の組織学的な研究は腎疾患の進行や予後との関係が糸球体病変の程度よりも尿細管傷害の程度との方が深いことを示しており、尿細管傷害を検出するマーカーのほうが糸球体機能マーカーよりも早く腎臓の異常を表現できる可能性があります。現在のところ、獣医臨床において実用性のある尿細管傷害マーカーは普及していません。

L型脂肪酸結合タンパク質(L-FABP)は、尿細管上皮細胞に恒常的に存在するタンパク質ですが、虚血など酸化ストレスの負荷される状態において尿中排泄が増加することから、急性腎傷害のマーカー候補として注目されています。私たちは犬と猫の尿細管傷害をリアルタイムに表現するマーカーとして尿中L-FABP値が利用できないか検討しています。

最近の研究論文

Takashima, S., Nagamori, Y., Ohata, K., Oikawa, T., Sugaya, T., Kobatake, Y. and Nishii, N. Clinical evaluation of urinary liver-type fatty acid-binding protein for the diagnosis of renal diseases in dogs. J Vet Med Assoc 83, 1465-1471, 2021.

腎疾患を持つ犬では、そうでない犬と比較して尿中L-FABP濃度が高いことがわかりました。尿中L-FABPは新たな犬の腎傷害マーカーとして利用できる可能性があります。

犬と猫の神経疾患に関する研究

犬と猫の中枢性神経疾患におけるグリア細胞の役割の解明

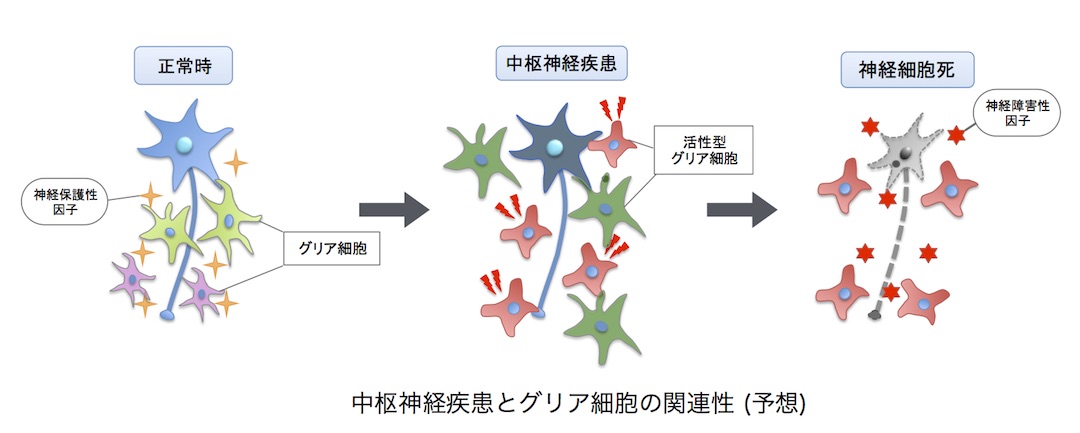

グリア細胞とは、中枢神経系(脳および脊髄)を構成する細胞の内、神経細胞以外の細胞の総称です。神経細胞は情報の伝達や処理といった中枢神経系の中心的な機能を持っています。一方、グリア細胞は近年まで神経細胞の足場的な役割に過ぎないと考えられてきました。しかし研究が進むにつれ、グリア細胞は独自のネットワークを持っており、神経細胞への栄養供給、神経に対して毒性を示す物質の排除、中枢神経系の免疫機構など、中枢神経系の恒常性を維持する上で重要な役割を担っていることが明らかとなりました。

グリア細胞が正常な機能を失うことで、神経細胞死が起こります。また、神経細胞死が起こると、グリア細胞の機能が異常に活性化し、神経細胞死を助長する可能性があります。このように、中枢神経疾患の病態にグリア細胞が深く関与していると考えられています。

私たちは、犬や猫で認められる様々な中枢神経疾患におけるグリア細胞の役割を解明するとともに、グリア細胞をターゲットとした治療法の確立を目指しています。

最近の研究論文

Kobatake Y, Sakai H, Tsukui T, Yamato O, Kohyama M, Sasaki J, Kato S, Urushitani M, Maeda S and Kamishina H.

Localization of a mutant SOD1 protein in E40K-heterozygous dogs: implications for non-cell-autonomous pathogenesis of degenerative myelopathy.

J Neurol Sci. 372, 369-378, 2017.

犬の神経変性疾患のひとつである変性性脊髄症の初期段階では、グリア細胞が活性化し、機能が変化している可能性が明らかになりました。これまで、変性性脊髄症は神経細胞における異常蛋白の蓄積が原因で発症すると考えられてきましたが、グリア細胞も病態に深く関与していることが示唆されました。