| |

|

|

野生化した薬用植物シャクチリソバ |

|||

|

山根 京子 |

| 「栽培植物の自然史Ⅱ(東アジア原産有用植物と照葉樹林帯の民族文化))」 第6章 119頁~135頁(2013)より改変 |

||

ソバは健康によいというイメージを持つ人も多いだろう。実際,ソバの種子は,ほかの穀類と比べて栄養価も高く機能性成分も多く含んでいる(Christaand Soral-S?mietana, 2008)。近年,健康機能面で優れた食品としてダッタンソバが注目されるようになった。ダッタンソバは,苦いため,別名苦ソバと呼ばれているが,この苦味こそ,健康のもととなる成分である(Fabjan et al.,2003)。苦味成分のうち,特にフラボノイドの一種であるルチンは毛細血管の弾力性を高め強化する効果から脳出血などの出血性諸病や高血圧症を予防する薬理作用を示すとされており,ダッタンソバはルチンをソバの約100倍近く含んでいることがわかっている(Jiang et al., 2007)。ソバとダッタンソバはルチンを子実に含むため,子実を食べれば自然に薬効成分を摂取できる。これまでソバの育種においては,主に安定した収量を得られることが目的とされてきたが,健康志向の高まりとともに近年では特にルチンのような機能性成分の含量を増加させるような品種改良が活発になっている。当然,新たな育種素材が必要になるが,ソバもダッタンソバも,原産地は日本ではないため,野生種の遺伝資源は他国に依存するしかない。 一方,ソバ属のなかには,ソバに比べると知名度は著しく低いが,ソバやダッタンソバに近縁で中国やネパールでは薬用植物として利用されているシャクチリソバという野生種が存在する。日本では帰化植物として扱われているが,近年,日本のあちこちで大きな群落が見かけられるようになった。旺盛な繁殖力をもち,猛烈な勢いで分布を広げており,やっかいな雑草として嫌われ者になりつつある。「薬用植物」として,そして「やっかいものの雑草」として,まったく異なる顔をあわせもつシャクチリソバの来歴は謎に包まれている。いつごろどのような目的で日本に導入されたのだろうか。シャクチリソバのきた道をたどってみたい。 |

|

1.ソバ属におけるシャクチリソバ |

|||

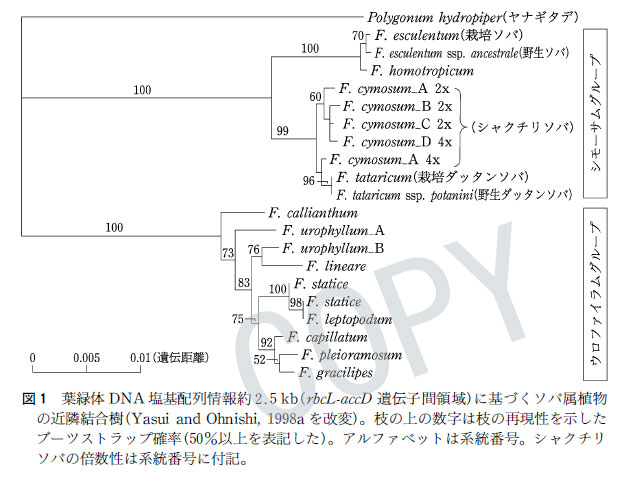

| シャクチリソバ(Fagopyrum cymosum syn. F. dibotrys;漢名は天蕎麦,野蕎麦,金蕎麦,万年蕎麦,英名はperennial

buckwheat)は多年生の虫媒植物である。牧野富太郎が『頭註國譯本草綱目』(1933年)で「赤しゃく地ち利り」をFagopyrumcymosum

と記載したことから和名となった。栄養繁殖するため宿根ソバ(シュッコンソバ)とも呼ばれている(原,1947)。ソバやダッタンソバとは種が異なっている。 近年明らかになったソバ属の分子系統樹をみると(図1),ソバ属は,2つの大きなグループ(シモーサムグループとウロファイラムグループ)からなっている。シモーサムグループは栽培の2亜種を含めた4種で構成されている。ソバ(Fagopyrum esclentum ssp. esculentum;漢名は蕎麦,英名はcommon buckwheat)とその野生祖先種(F. esculentum ssp.ancestrale),ソバに非常によく似ている自殖性のホモトロピカム(F. homotropicum),ダッタンソバ(F. tataricum ssp. tataricumGaert.;漢名は苦蕎麦,英名はtartary buckwheat)とその野生祖先種(F. tataricumssp. potanii),そしてシャクチリソバである。シャクチリソバは,形態的特徴がソバに似ていることから,かつてはソバの野生祖先種と考えられていたこともあった。しかし中国南西部で1990年に大西によりソバの野生祖先種(F. esculentum ssp.ancestrale)が発見されている(Ohnishi,1991)。分子マーカーを用いた研究からも,シャクチリソバはソバとは異なる種であることが明らかにされている。 |

|||

|

|||

| 2. シャクチリソバから種分化した野生ダッタンソバ | |||

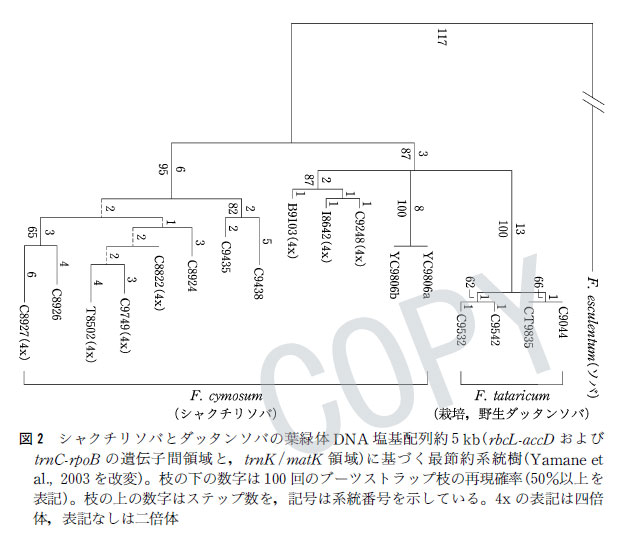

| 葉緑体DNA 分析(Kishima et al., 1995)やさらに詳しい葉緑体と核DNA の塩基配列比較でも(Yasui and Ohnishi,

1998a, b),シャクチリソバはソバよりもむしろダッタンソバに近縁であることがわかっている。しかし,このとき,ダッタンソバに最も近縁となったシャクチリソバの供試系統は四倍体であったため,四倍体のシャクチリソバから二倍体のダッタンソバが種分化したとは考えにくく,疑問が残っていた。その後,安井らによって発見された二倍体シャクチリソバが,この疑問を解く手がかりとなった。この二倍体シャクチリソバ(系統番号YC9806aとb)を含め,シャクチリソバ全体を葉緑体とアルコール脱水素酵素遺伝子の塩基配列情報によって系統解析したところ(Yamane

et al., 2003, 2004),この系統はダッタンソバに最も近縁な二倍体となった(図2)。図2からもわかるとおり,ダッタンソバの祖先をたどるとシャクチリソバにゆきつく。ダッタンソバの野生種はシャクチリソバから種分化し(Yamane

et al.,2003,2004),2種は約70万年前に分岐したと推定された(Yamane et al., 2003)。この推定された分岐年代は,種分化にかかる時間としては比較的短く,ダッタンソバは急速に種分化したと考えられる。急速な種分化の背景にはいくつかの要因がある。野生ダッタンソバは,シャクチリソバと違って,自家不和合性ではなく自殖性である。この生殖に関わる機能変化が,急速な種分化に関与したのであろう。さらに横断山脈(HengduanMountains)以西のチベット-ヒマラヤ地帯で第三紀の終わりから第四紀の始まりにかけてあった地理的あるいは気候的変動(Zhou,1985)も,ダッタンソバの成立に影響を与えたと推察される(Yamane

et al., 2003)。ダッタンソバがシャクチリソバから最近派生したことから,ダッタンソバの育種の上でシャクチリソバが遺伝子プールとして重要な遺伝資源となる。さらに,シャクチリソバは,花粉親に用いるとソバやダッタンソバとも交雑できるので(Wooet

al., 1999),ソバ属において最も有用な育種母体本となる。また,機能性成分ルチンもダッタンソバだけでなく,シャクチリソバにも多く含まれている(Park

et al., 2004)。 |

|||

|

|||

3. シャクチリソバの倍数性と地理的分布 |

|||

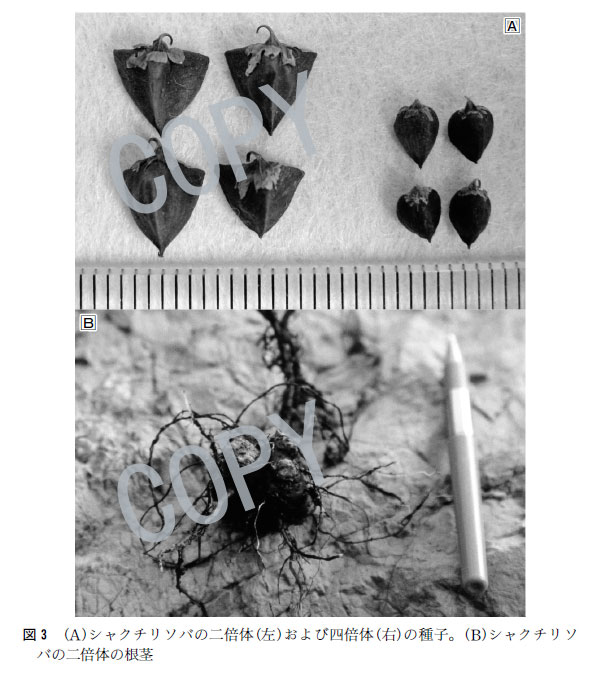

| 植物ではしばしば近縁種間や種内に染色体数の倍数性変異が見られる。ソバ属植物のほとんどは基本数を16とする二倍体であり,一部の種に四倍体が見られ,シャクチリソバには二倍体と四倍体がある。倍数体には,同じゲノムが倍加してできる同質倍数性と異なるゲノムが組合さってできる異質倍数性の2種類がある。一般に,同質倍数体は異質倍数体よりも稀にしか生じないとされているが,シャクチリソバは同質倍数体である(Yamane

& Ohnishi,2001)。一般的に倍数体になると細胞のサイズが大きくなるが,シャクチリソバの場合は逆に四倍体の方が小さい。シャクチリソバの分布全域にわたって調査すると,シャクチリソバの二倍体と四倍体には,草丈や葉の大きさに違いは見られないものの,種子のサイズには明らかな違いがあり(図3A左),種子の大きさは倍数性を見分ける指標になる(Yamane

& Ohnishi, 2003)。二倍体と四倍体にはさらにもう1つ形態的な違いがある。二倍体は根茎にバルブ(塊)をつくるのに対して,四倍体はつくらない(図3B)。これらの違いは,シャクチリソバの日本への伝播を考えるうえで鍵となる(後述)。 |

|

|

|||||

|

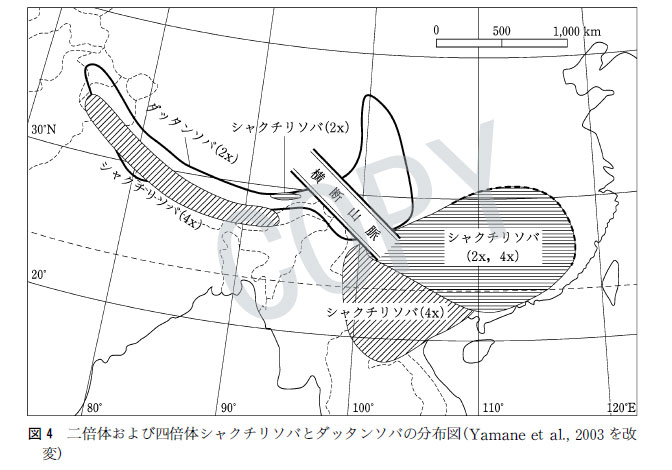

シャクチリソバは,インド,パキスタンから中国,タイにかけて分布しており(図4),ソバ属のなかでも広い分布域を持っている。倍数体は遺伝的あるいは生化学的な多様性が増すため,祖先の二倍体よりも広い分布域を持ちやすいとされる(Levin,

1983)。シャクチリソバにおいても,四倍体は二倍体よりも広い範囲に分布している。二倍体と四倍体の分布が重なっている場所でも,実際は明瞭にすみわけており,例外として,雲南省の大理市の一部の集団を除いて二倍体と四倍体が同所的に自生している場所はほとんどない。 |

|||||

|

|||||

4.自生地でのシャクチリソバの利用 |

|||||

| シャクチリソバの野生集団のサイズはソバの野生祖先種に比べると小さく,ソバ属のなかでは中程度で,数十から大きくても数千個体というレベルである(多くの場合栄養繁殖によるクローン個体を含んでいるので正確な個体数はわからない)が,秋に自生地を訪れると,白いかわいらしい花をたくさん咲かせるため,遠くからでも簡単に発見できる。人里に近い路傍や民家脇に自生し,ソバ属のなかでも最も湿潤な土地を好む。路傍でシャクチリソバを指し,この植物は何かとたずねると,「野イエ蕎チャオ麦マイ」という答えが返ってくる。中国の自生地周辺の人々にとってシャクチリソバは比較的身近な植物だ。中国雲南省鶴慶県のバイ(白)族の男性は,シャクチリソバは解毒作用のほか,胆石や女性の病気に効くのだと教えてくれた。肥大した根茎の塊を煎じて利用するのだという。四倍体は根茎に塊は生じないので,主に二倍体を利用していることがうかがえる。中国の薬草辞典『全国中草薬彙編』によるとシャクチリソバは伝統的な薬用植物として,下痢,胃腸の消化不良,咳,リュウマチなどに効果があると記載されているが,本書の植物画にも,根茎の塊がはっきりと描かれている。ブータンでも,シャクチリソバは薬効性のある植物として,皮膚病によいとされている(松島ほか,2008)。食用としては,種子が簡単に脱落するからか,ソバやダッタンソバなどと同じような子実をもちいた利用形態は見られないが,雲南省では,葉や茎を野菜(中国での「野菜」は日本とは少し意味合いが異なる。中国でいう野菜は,山に自然に生えている草で利用できる植物を指す)として炒めものにして葉や茎が食べられていた。ブータンでは,喉がかわいたときに茎が吸われる(松島ほか,2007)。 | |||||

| 5. 帰化雑草としての帰化植物シャクチリソバ | |||||

| 野生生物が本来の移動能力を超え,国外または国内の他地域から人により導入された種を外来種と呼んでいる。意図的に持ち込まれたものも非意図的なものも含まれる。さらに,日本で自生的に生育するようになった外来植物を帰化植物と呼び,シャクチリソバも帰化植物の1つである。シャクチリソバは,環境省が指定する特定外来種にも,そのほかの要注意外来種生物リスト84種のなかにも該当しない(2009年12月現在)。ただし,北海道外来種データベースBLUELIST

(http://bluelist.hokkaido-ies.go.jp/index.html)には,シャクチリソバの記載があり,レベルもランクA(A

が最も深刻)に指定されている。シャクチリソバの具体的な生育場所としては,ほとんどの場合が河川沿いである。群落の規模は,いずれの場合も数千から数万という原産地をしのぐような大群落を形成しているのが特徴的である。ソバ属植物は,競争に強くなく,ガレ場などにほかの植物に先んじて侵入する,いわゆる先駆種的性質をもっている。シャクチリソバも例外でなく,安定した場所よりも,攪乱地を好む。河川環境は攪乱や変動が起こりやすく,また流水を通じた移動も起こりやすいことから,外来種の侵入が生じやすい場所であるが,まさにシャクチリソバにとっても群落を形成するのに好条件といえる。しかしながら,河川は,さまざまな生物のすみかであり,多くの在来植物が自生する貴重な環境でもある。外来種の侵入と定着は深刻な問題であり,1998年には「外来種影響・対策研究会」が設置され,外来種問題の対策が練られている。シャクチリソバも,根茎から容易に栄養繁殖をし,繁殖力も旺盛で,大きいものでは手のひら大ほどの葉をしげらせて一面を被覆してしまうため,在来種の光合成を阻害し,駆逐してしまう可能性が危惧されている。日本における分布状況としては,金井ほか(2006)の帰化植物分布図によると,シャクチリソバは実に36都道府県で確認されている。シャクチリソバの分布が確認されていない県としては,青森,福島,新潟,栃木,茨城,山梨,福井,滋賀,島根,徳島,沖縄となっている。分布が確認できていないとされている滋賀県においても,著者は伊吹山で集団を確認しており,実際の分布はさらに広く,また現在でも拡大し続けている状態であると考えられる。 |

|||||

6. 古文書からの来歴推察 |

|||||

| これほどまでに全国的な分布を見せるシャクチリソバは,いつごろから記録に現われるのだろうか。牧野が『頭註國譯本草綱目』でシャクチリソバを「赤地利」とした以前の記録をたどってみた。最も古くは,平安初期に著された本草和名に赤地利の記載が見られる。詳しい表記はないが,赤地利という名前は唐の時代からあったらしい。事実,中国の唐で659年に勅撰された『唐・新修本草』のなかに赤地利の表記がある。ここには,赤地利のさまざまな薬理作用が書かれているが,説明のなかに「蔓性植物であると」の記述があることから,ここでの赤地利は,シャクチリソバとは異なる植物であったと考えられる。明代の百科事典『三才圖會』にも赤地利は登場する。しかしここでも,描かれている植物の図はシャクチリソバというよりもツルソバを指しているように見える。説明のなかにも,「蔓性で,7月に開花する」とあり,通常秋に開花するシャクチリソバとは異なる植物のようである。さらに,清代に呉其が編纂した植物図鑑『植物名實圖考』のなかにも赤地利は見られるが,ここに描かれている植物の図は確かに現在のシャクチリソバに酷似していた。恐らくシャクチリソバは,本書に基づき赤地利とされたと推察される。一方,日本における記録をたどると,江戸時代の『和爾雅』(貝原好古,1694)に赤地利は登場するが,ここには植物の図はなく,説明文に赤薜茘(蔓性の植物)とあり,シャクチリソバとは異なる植物であると考えられる。さらに『和漢三才図会』(寺島良安,1712)でも,シャクチリソバとは似ていない植物の図が掲載されており,赤地利の読み仮名としてイシミカハ(イシミカワ;Persicaria

perfoliata (L.) H. Gross)の表記がある。また『重修本草綱目啓蒙』(梯南洋,1844)の赤地利の項にも,説明書きにツルソバとあり,やはり現在のシャクチリソバを指すものではなかった。つまり,日本では赤地利に関する記述は平安時代にさかのぼることができるものの,江戸時代までは,赤地利とシャクチリソバは同一の植物を指すものではなかったと考えられる。さらに,上記の古文書ではほかに現在のシャクチリソバを示すような植物を確認できず,江戸時代以前にシャクチリソバが日本に入ってきたとは考えにくい。 |

|||||

7. 標本調査 |

|||||

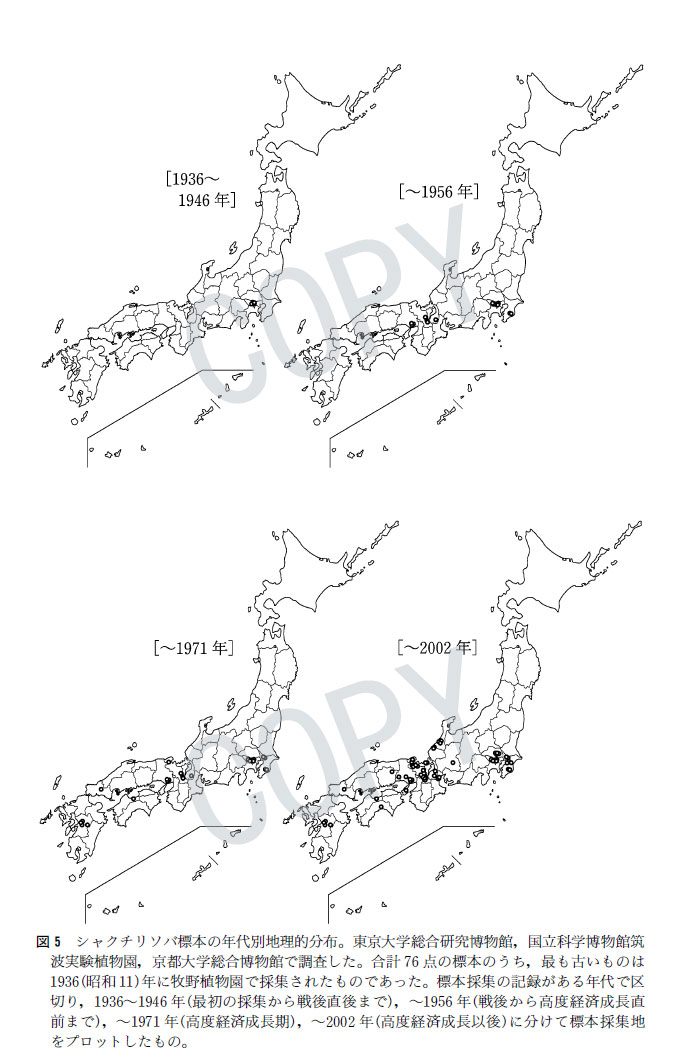

| 古文書の調査から,江戸時代以前のシャクチリソバの導入はなかった可能性が高いことがわかった。そこで,標本記録を調べ,いつごろシャクチリソバが日本にやってきたのかを考証した。東京大学総合研究博物館,国立科学博物館筑波実験植物園,京都大学総合博物館で,シャクチリソバの標本を調査した。合計76点の標本のうち,最も古い標本は1936(昭和11)年に牧野植物園で採集されていた(山口,2008)。採集年代で,1936~1946年(最初の採集から戦後直後まで),~1956年(戦後から高度経済成長直前まで),~1971年(高度経済成長期),~2002年(高度経済成長以後)に分けて標本採集地をプロットした地図が図5である。図5からわかるように,最初の採集から1946年までは東京都内での収集(全6点)に限られている。その後高度経済成長以前(14点)は,西日本にも広がったように見えるが,実際は植物園や薬草園からの収集がほとんどとなっている。以後,分布は四国,中国,九州,と広がりをみせ,植物園以外の場所での収集が目立ってきたのは高度経済成長期(10点)であった。高度経済成長期の始まりとともに,シャクチリソバは植物園あるいは薬草園から逃げ出し,一気に全国的に広がったのではないかと推察される。高度経済成長期は,開発にともない河川沿いを含めたあらゆる場所で大規模な攪乱が生じた時期である。シャクチリソバは根茎の断片さえあれば容易に栄養繁殖してしまうため,土砂中に根茎が混じったまま移動した結果,移動先で定着してしまった可能性が高い。一方,比較対照として,文献でもしばしば混同されてきた同じタデ科のイシミカワの標本も調べた。イシミカワの標本は,最も古い標本として1891年(札幌)および1892年(筑前大井村)の採集品が残されていた。シャクチリソバの標本出現(1936年)と比べると,40年近く差がみられる。原(1947)は,小石川植物園において,1925年にダージリンからシャクチリソバの種子を輸入して栽培したと記している。この記録は標本調査の結果と矛盾しない。以上のことから,少なくともシャクチリソバは明治以前には導入されていなかったと考えられる。 では,シャクチリソバは最初の導入以降,どのように日本全国に分布を広げたのだろうか。現在確認されている生育地の特徴としては,前述したように河川沿いであるということが挙げられる。さらにもう1つ興味深い特徴として挙げられるのが,シャクチリソバの群落が確認できる河川近くには,ほとんどの場合,薬草園,植物園あるいは大学関連の施設が存在する点である。 京都市左京区の一乗寺川は,紅葉で名高い曼殊院近くを流れる小さな川である。秋に訪れれば,シャクチリソバの白い目立つ花を簡単に見つけることができる。ちょうど曼殊院の参道と隣り合う位置に,薬草園がある。京都大学総合博物館には,「農場栽培」と記された1954年採取のシャクチリソバの標本が保存されていた。この付近のシャクチリソバは,薬草園からの逃げ出しと推察される。さらに一条寺川の下流である鴨川でも,現在シャクチリソバが大群落を形成しており,特に大きな群落は,高野川と賀茂川が賀茂大橋と合流し鴨川となるあたりで,同じタデ科のミゾソバと競い合って花を咲かせる姿は原産地を思わせるほどの迫力がある。 |

|||||

|

|||||

| …続きは「栽培植物の自然史Ⅱ(第6章)」にて | |||||