今は飲み屋街に変貌を遂げた玉宮町や名鉄岐阜のバス停の裏通りも、昭和50年代は、全国から泊りがけで服を買い付けに来ていた人が宿泊する旅館がありました。そこは自炊をするようなところもあったので、移動式の八百屋のようなものも出入りし、携帯電話もポケベルもないころですから、電話の呼び出し、「鹿児島県の○○さん」とか「青森県の○○さん」とかがスピーカーから流れ、活気のある街なみでした。

又現在50~60代の方の親世代は、母親が内職でミシンを踏んでいたという家も多いのではないでしょうか?私の母親も昭和36年から昭和57年頃まで20年間内職でミシンを踏み続けていました。近所を見渡しても、何軒も同様に内職をする家が多かったと記憶いています。これは、今は昔の物語かと思います。

ハルピン街とアパレルの誕生

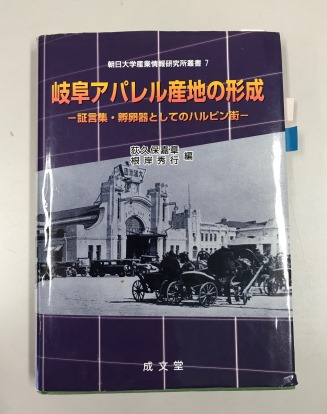

では岐阜のアパレルはどのようにして、成長してきたのでしょうか?それについて、「岐阜アパレル産地の形成―証言集・孵卵器としてのハルピン街―」荻久保嘉章・根岸秀行編(①)という本で、本当の始めの一歩の時代が聴き取りも含め、きちんと書かれています。

同じく根岸秀行氏の「戦後岐阜の引揚者集団における住宅開発-ヤミ市から産業集積への一過程-」(富山大学人間発達科学部紀要NO10.-2)は特にハルピン街の成立が、時系列的記述で詳しく書かれています。

これらを読むと、確かに岐阜のアパレル産業はここを出発点としていますが、ハルピン街自体は、そこを目指して作られたものではなく、むしろ国策によって満洲開拓に赴き、身一つで命からがら日本に引き揚げてきた方たちの唯一の居場所といったところから出発しています。

最初は住宅の確保から、次に生きるための生業をどうするか?から始まった闇市の活況、

その中で、多くの方々が自身の知恵と才覚で、アパレルを始めていった様子が、よく伺い知れます。

ハルピン街は、高井勇氏を抜きにしては語れません。

昭和21年11月29日に岐阜市公会堂で「ハルピン引揚者大会」が開かれそこで高井氏は「国策で満洲へ渡り、何もかも失った。国が引揚者の面倒をみられないのなら、われわれの手で生活を再建しよう。引揚者にこそ国有林を開放すべきだ」と壇上でぶち上げ、喝采をうけた。引揚者たちの生活再建団体「北満地区引揚民更生社」が結成された(①p232-233)

既に闇にまぎれて金華山の木を伐採しては、当時高井氏の居宅のあった末広町の家に貯めて置いて、土曜日から日曜日、即ち役人が休みの時をみはからって、その昔秀吉が墨俣に一夜城を建てた如く、岐阜駅前広場に14軒のバラックが立てられました(恐らく昭和21年11月23日~24日の週末ではなかったかと思われます)勿論金華山からの盗伐だけでは足りず、製材所などから屋根を葺く杉皮なども購入していたようです。当然月曜日には役人が駆けつけて来ますし、26日には戦災復興院(現国土交通省)岐阜建築出張所長も建築基準法違反であると駆けつけてきますが、高井氏は悉く論破していきました(①p223-225)

役人の中には、満州へ開拓民を送り出したという方もおり、「何もかも失ってスッカラカンで帰ってきた自分たちはどうしろと?」という反論には、何も言えなかったという面もあったようです。ともあれ、14軒(7軒長屋二棟)から始まったハルピン街は、最終的に、大ハルピン住宅(今の日ノ本町3-4丁目辺り)に移るまでには、149軒の大所帯となり(①p227に見取り図があります)、ハルピンホテルや、銭湯まで作られてしまいます(このあたりの事は①の川村一正氏の口述に詳しくかかれています)

さて、雨風をしのぐ住居を確保した引揚者の方々は、次に日々の生活の糧を稼ぐ仕事をします。当初は農作物(当時岐阜は農作物の集積地として有名であった)を売ったり、それを加工して食堂などをしていました。駅前という地の利もあり、京阪神からも買い出しがあったようです。

しかし戦後の混乱期には、あらゆるものが統制下におかれ、昭和22年7月1日の「飲食営業緊急措置令」-全国一斉の飲食店休業の措置(ヤミ営業の禁止)により、ハルピン街も深刻な事態となります。しかしそれ以前に高井氏は、この状況を見越して打開策を協議していました。このころ、食物を扱うのではなく、当時14軒中一軒だけがやっていた古着商に目をつけ、居住者全員に古着商の鑑札をとらせて、商売をさせることにしました。

商売の仕方は、皆それぞれの様でしたが、岐阜の周りには、毛織物、綿織物等の産地が多く、生地の仕入れには困らなかった(但し持ち出しには、規制が多いので、買い付けにいって体に巻いて帰ってきたとか、色々な逸話があります)、焼け残ったミシンもあって、 戦後、女性が洋裁学校に通うというブームもあり、縫い手もあったこと、夫々のアイディアで、古着商ではありますが、新品のものを作って売る商売に転向していったようです。

引揚者の方で何もないとはいえ、元の満州では役所にいたり学校の先生であったりと、才覚に長けている人も多いわけですから、やがて、自分の生業を商売として発展させていきたいと思うようになるのは当然のことです(本来は古着に貼る証紙を新品の服に貼る事は統制品をヤミで売ると言う事になるのですが、県は繊維産業の先々を見据えて、目をつむったと言うことがあります)

しかし高井氏の考えは、ちょっと違っていたようで、このハルピン街、後に造った大ハルピン住宅のようなところを日本全国に作りたかったようです。商売をするというよりは、政治的野心が強かったようだと語られています。その頃には、岐阜は既製品の集積地として日本全国から人が集まるようになってきており、高井氏の考えと乖離してしまいます。

昭和25年8月初めに駅前のハルピン街は、大ハルピン住宅が出来たことによって姿を消します。ただ駅前の地の利の良さを熟知していた方々が、大ハルピン住宅の地では、商売に向かないと、同年11月「マルフジ繊維街」を作り、28年までに16町内600余社の繊維関係者が集う、一大問屋町が形成された。 これが戦後の混乱期の岐阜の繊維産業の揺籃期の様子です。本のタイトルの通り、ハルピン街はこの揺籃期にあっての孵卵器であったことは、間違いないことですし、高井勇氏のような強烈な個性と指導力をもった人がいなかったら、岐阜の街は、繊維産業の街として戦後の繁栄を享受できなかったのかもしれません。

NEXT >