|

|

|

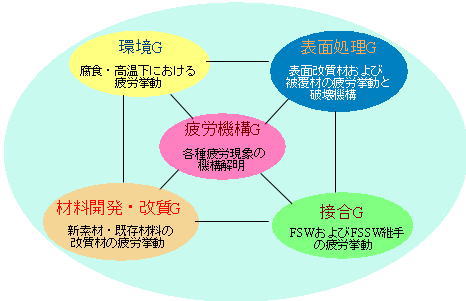

研究室の具体的な研究内容は大別すると,下記の5分野(グループ)に分類

されます.

研究グループ

(1)環境グループ

機械・構造物は室温大気中はもとより,各種の環境中(高温,低温,各種ガス

雰囲気,腐食環境など)において使用されます.材料の疲労挙動は環境の影響を

敏感に受け,室温大気中とは異なったものとなります.したがって,環境中におけ

る疲労挙動と破壊機構の解明は非常に重要です.

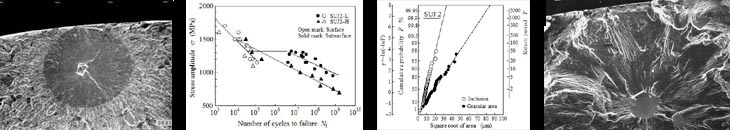

(2)表面処理グループ

材料の表面処理は,既存材料の疲労特性のみならず,摩耗,摩擦などのトライ

ボロジー特性,腐食特性などを改善するのに有効です.硬く,圧縮残留応力が誘起

される表面処理法を適用しますと,ふつう顕著な疲労強度の向上が達成されます.

近年,新しい表面処理法や皮膜が開発されていますので,それらの効果について

評価・検討することが必要です.

(3)疲労機構グループ

なぜ疲労が起きるのか?という疲労の基本的かつ本質的なメカニズムは必ず

しも完全には理解されているとはいえません.疲労メカニズムについては古くから

多数の研究が行われていますが,最新の試験機や計測器等を駆使することによ

って今まで知られていなかった事実を見いだせる可能性があります.

(4)材料開発・改質グループ

材料の開発・発展がなければどのような先端技術も実現しません.新しい材料

が開発されますと,構造材料として応用する場合,その疲労特性の評価は不可欠

です.一方,既存材料を改質・改善し,高強度・高機能を発現させることも必要です.

各種の改質法を適用して,その疲労挙動に及ぼす効果を検討します.

(5)接合グループ

近年,摩擦攪拌接合(FSW)という接合技術が開発されました.アルミニウム合

金やマグネシウム合金などの軽金属の接合に有効な方法で一部運用されてい

ます.今後,自動車などの輸送機器をはじめとして広範な応用が期待されていま

す.その際,接合継手の疲労挙動の評価は不可欠です.

|

岐阜大学 工学部 機械工学科(機械システム工学科) 植松研究室

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1-1

|

Copyright (C) Uematsu Laboratory All Rights Reserved.

|