植物分子生理学研究室

Lab for Plant Molecular Physiology, Fac Appl Biol Sci, Gifu University

研究室設備

手まわし計算機

最先端の サイエンスには正確な計算が求められる。そこで、手廻し計算機である。手元に置いていつでも使えるようにしておきたい。

キルビーメーター

曲がったものの長さを測る。いつまででもアナログのキルビーメーターを使っているようでは時代遅れもはなはだしい、のでデジタルキルビーメーターの出番である(写真)。

注:微妙なところではあるが、、、これも冗談。

サーバー

机の下にいるのはマック風サーバー(実はhp)。研究室でデータベースを運営している(http://ppdb.agr.gifu-u.ac.jp)。バックアッパーや内部用、遊び用(文字どおりにとらないように)等で数台ある。OSはLinux。

離れにスカスカのラックにマウントされているマシン( = elk)がある(右下)。NGS関連の解析はこれを使う。<link>

24ch生体発光連続測定機

通称「近藤トロン」。名大近藤孝男先生より拝借。 ホタルルシフェラーゼ遺伝子を植物に導入し発光計測することで、植物遺伝子の発現を非破壊・連続計測できる。24穴の培養プレートを使用、12枚セット可。実験暗室に入っており、光応答の解析もできる。 なんと光増倍管(フォトマルチプライヤー)が4x6=24のアレイになっている(ここ、驚くところ:)。起動時の手順を間違えるとフィルターの移動ユニット(モーター周辺)が壊れる。光増倍管(PMT)は高電圧がかかっており、ごくごく微量の光をキャッチできるようになっているが、検出部に光が漏れると光量過多で壊れてしまう。光増倍管の交換には高級外車一台分の費用がかかる(ので直せない)。慎重に操作すること。

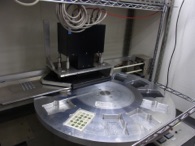

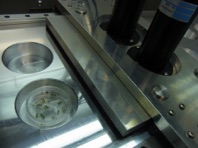

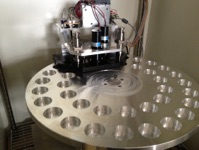

2ch生体発光小型連続測定機

これもルシフェラーゼ遺伝子発現解析用。全体が培養チャンバーに入っている。低温や高温の応答解析はこれ。試料は3.5cmシャーレに入れる。 光増倍管 が往復するタイプのもの(14サンプル)と増倍管は固定されており円盤上の試料が回転するもの(40サンプル程度)がある。

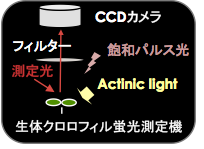

クロロフィル蛍光測定機(CCDカメラ式)

葉(そのままでよい)での蛍光をいろいろ測定することで、光合成装置の損傷の度合いや、強光適応時におけるエネルギー散逸系の発達度合いを計測できる。光合成ウミウシの解析もできるが、試料が動くので計測できるパラメーターは限られる。新旧二台あり、飽和光の光源が古い方はハロゲン、新しい方はLEDで測定結果は若干異なる。

パルス変調クロロフィル蛍光測定機(フォトダイオード?式)

カメラ式のマシンととだいたい同じことができるが、こちらはプローブ付近の一点についての数値のみが得られる(カメラ式だと画像として広いエリアについての情報が得られる)。

二重変調式蛍光測定機

葉のアンテナサイズを計測できる。

LED:単色光照射装置

青、赤、近赤外(=遠赤色)の3つ。昔は高かった、、、植物の光応答を見る。光の波長を選べば、特定の光受容体による応答を観察できる。青はクリプトクロムやフォトトロピン、赤と近赤外はフィトクロームの応答が得られる。UV照射には蛍光管を用いている。

強光照射装置

光源はウシオ社製1,000Wキセノン放電管。付属のズームで明るさと照射面積を調節できる。操作時はサングラスを着用し、雰囲気を高める。使用後は電源を落とす前に10分程ファンだけ回して放電管を冷却させる。

プレートふた閉め器

中央にあるレバー付きの黒いやつ。96穴PCRプレートやディーププレートのふたをてこで簡単にしめられる。なかなか便利なツールであるが、ちょっとびっくりするくらいの高価格である。購入までに10年くらい迷った。

鉄のアダプターでだいたいの高さを合わせ、さらにネジで微調節する。粘着シールを貼る場合はシールと本体の間にシリコンマットを挟む。

多チャンネル分注器(8連ピペットマン)

チップの付け方に若干の注意を要する。特にゲルへのアプライ時には注意。 エッペンドルフ製のものはチップが刺さるアダプタ部分がそれぞれ独立に上下に動くので扱いやすいらしい。 最近チップ間の幅を調節できるものを購入した(左上の二台)。これには専用のチップを使う。

クリーンベンチ

無菌操作用。使用前に紫外線をしばらく照射して滅菌する。使用中は紫外線は切る(有害)。内部が陽圧のもの(写真上)は空気中の雑菌が中へ入らないように作業口から常に空気が噴き出している。中の菌が外へ逃げないように内部が陰圧になるものもある(写真下)。このタイプは手前のガラス面に沿って上から下へ気流が流れており外部から入ろうとするホコリや雑菌は中へ入る前に下へ吸い込まれる仕組みになっている。手前ガラスドアを大きく開けると気流の壁はbreakする、ので雑菌が中に入る。中に物を置いておくと、①紫外線でプラスチックはぼろぼろになる、②紫外線の影になったところは滅菌されない、③中が狭くなって作業しにくくなる、のでロクなことはない。クリーンベンチ内はクリアーに。無菌フィルターが70%EtOHでシケって黴びるとその後当分カビの胞子が内部に降り注ぐらしい。

作業エリアで循環アスピレーターを使うことができる(本体は足元、吸引口はクリーンベンチの右側の壁)。種子の表面滅菌の際の洗浄に便利。

種子貯蔵庫

低温&低湿度を保ってくれる。大事な種子は紙封筒に入れてここで保存する。こんなに手厚く保管しても5〜10年で発芽しなくなる。さらに大事な種子は冷凍保存する。種子精製する前の枯れた植物体は紙袋に入れここではなくて栽培室のデシケーターで精製までの間一時保存する。

栽培室

種子調製用の栽培室はA棟3階と別棟(E棟)の2部屋ある。2024から3階の栽培室は野生植物用(20度)、別棟は組換え植物用(22度)にした。別棟には病原菌持込抑制の観点から種子の表面滅菌をして無菌プレート栽培をした植物だけを持ち込むこと(他で育てた植物や野外からとってきた植物は持ち込み禁止)。部屋から部屋への植物の移動は禁止(培養チャンバーからならよい)。アグロバクテリウム以外の感染実験も禁止。虫や病気に気が付いたらすかさず報告する。黄色の虫取りシート(粘着性)にも留意すること。もし栽培室から害虫を除去しなくはいけない場合、2ヶ月程新規植物の搬入は禁止その後燻蒸、となり大ごとである。黄色の虫取りシートは服や髪にも粘着するので注意する。

ほかに生理実験用の栽培室がラボ大部屋の大奥窓際にひとつ、手前奥(前室は強光処理とクロロフィル蛍光測定のためのスペース、その奥が栽培室)にもう一つある。

破砕機

右手の大型のは多検体用で、2mlスクリューキャップ微量遠心チューブ、15mlファルコンチューブ、50mlファルコンチューブ、ディーププレート、等が使える。チューブの中にガラス、ジルコニア、もしくはステンレスのビーズを入れ、冷却したアルミブロックを用いて凍結サンプルを溶かさないようにしながら激しく振とうし生物サンプルを破砕する。アダプターかラック(黒い箱)を間違えると振とう中にガタガタ音がして簡単に本体が壊れてしまう。アダプターとラックは間違えやすいので要注意。BMS石井さん入魂の作品。もとはペンキをブレンドする機械だった。

左側黒いフタの装置は2mlチューブ一本用の破砕機。

PCR、酵素反応用恒温インキュベーター、遠心機、、、などなど

いわゆるナベカマ類(daily use)と称される分子生物学実験の汎用品。

PCR/サーマルサイクラー:装置の負担を下げるためサイクル反応後は4oCではなく16oCに設定する。

PE/Cetus社製のは90年代の初代機から完成度が高かった。そういえば昔は本体アルミブロックと試料チューブの間にミネラルオイルをかけて熱伝導性を高めていた。今はチューブが薄くなっているのでオイルは必要ない。昔は試薬チューブ内にもミネラルオイルを滴下し、サンプルの蒸発を防いでいたが、今は蓋が熱くなって蒸発した水をサンプル部へ追い帰す(hot bonnet)のでミネラルオイルはいらない(試薬チューブの蓋がマシンに接触している必要あり)。蛇口の水道水を使った水冷式のものや、恒温槽が3つセットしてあって恒温槽間をサンプルがロボットアームで移っていくもの、もあった(90年代前半)。現行の一般的なものはペルティエ素子を用いて温度コントロールする。数年に一度故障する。ラボにはMJ Researchの( 黒)とBioRadの(白)がある。

電子レンジ:メディウムビンの培地等を溶かす際は必ずフタを緩めること。フタを堅く閉めたまま電子レンジにかけると

①水が気化しビン内部の圧力は上昇する

が、幸か不幸か、

②メディウムビンは非常に丈夫にできている

ために、しばらくは耐える。相当耐える。しかしビン内部の寒天を全て溶かすために加熱を続けると、

③ビン内部の圧力が非常に高くなってから爆発する

。電子レンジ正面にいる人は激しい衝撃波とガラス片を浴び深刻な傷害を負う。

アルミブロック恒温インキュベーター:室温から相当外れた温度(50oCとか10oCとか)で反応させる場合はアルミブロックからはみ出しているチューブ上部の温度管理にも留意する。

オートクレーブ:土/培地用(A437)と試薬用(A406)がある。試薬は121度20分の処理でよいが、廃棄土の場合は長時間かけないと滅菌できないことがある。袋内に水を足し湿った状態にして121度60分行うこと。また、オートクレーブバックを二重にすること。土と培地のオートクレーブには穴のあいたステンレスカゴは使わず、穴のあいていないステンレスバケツを使うこと。月に2度は釜内の水を交換し釜を洗っておくこと。

超音波破砕機:

ChIP用。ステンレスホーンの先のチップは交換可。

ガラス器具:欠けたビーカーは洗浄する際に手をザックリと切る恐れがある。欠けたのやヒビが入ったのを見つけたらすかさず捨てる。

製氷機

赴任して間もなく製氷機が故障し実験室が水浸しになった。実験室は4階であるが、4階の床から3階へ、そしてさらに2階の会議室まで被害が広がり大騒ぎになった。おかげで赴任早々に事務職員の方々には「4階に山本あり」と知名度を上げてしまった。現行のは2010年に購入した新品。ペンギンの絵がついている。

ドア

入室時に何も考えずにドアを開けると悲劇が起こる、ことがある。実験室内はそこらへんの工場より危険なエリアである。無事に卒業するためにはまず生き残ること。ぼーっとして実験室に入るといろんな事故のリスクを引き寄せてしまう。事故を防ぐにはなにより想像力である。想像力を駆使して未来の危険を察知すること。

発光プレートリーダー

PerkinElmer社製EnSpireというもので、分子間相互作用を解析するためのアルファスクリーンアッセイ専用機。アルファスクリーンでは解析したい2種類の分子にそれぞれ異なるビーズを結合させ励起光を照射する。分子間相互作用があると化学発光により励起光よりも短い波長が放出されるので、その発光を計測し分子間相互作用を検出する。発光測定にも使えるようにしてもらったので、LUCアッセイにも利用可。専用プレート(384穴プレートか小穴浅底の96穴プレート)を用いる。

上記の波長特性のため原理的には超低ノイズのはずであったが、活性酸素種の生成を媒介とするためかノイズは出る。高濃度の還元剤添加によるシグナル低下も観察されている。

植物培養機

別名人工気象機、でも雨は降らせられませんと神戸大の先生のHPに載っていた。光と温度環境を制御できる。ウチで使ってるもの(写真)は長らくSANYOバイオメディカが作っていたが、少し前にPanasonicヘルスケアに吸収されSANYOブランドは消滅してしまった。 温度は-10℃まで下げることができる。低温ストレス時の生理解析などに用いる。同型のが5台。

2024にバーナリゼーション(開花処理)用のチャンバーを買い替えた。旧茶色縦長のは廃棄、JCMの前面ガラスの(白、縦長)を導入。

<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-40154169-1']);

_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {

var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

</script>

4ch生体発光大型連続測定機

これもルシフェラーゼ遺伝子発現解析用。試料は3.5cmシャーレとガラス棒ビンが対応可。棒ビンでアッセイする際はステンレスのフタとアクリルの筒をとる。イネやブラキポディアの芽生えもアッセイできる。光増倍管が大きいので検出感度が高い(はず)。

生体発光検出用カメラシステム

これもルシフェラーゼ遺伝子発現解析用。恒温インキュベーターの中に鉄の暗箱があり、その中に超高感度カメラ(EM-CCD)が入っている。電気ノイズを下げるためにカメラは-100度に下げて使う。 冷却時に生じる熱を捨てるための水冷装置が付いている。 感度が良いので宇宙線をスポットノイズとして拾ってしまうが、ソフトウェアで除去することができる。使用時には冷却水を循環させつつカメラの温度を前もって下げておく。より感度が欲しいときは、センサーの数セルを1セルとして使う(ビニング)とセルあたりの面積が広くなるので感度が上がる、が画像全体のピクセル数は下がり解像度は下がる。

分光光度計

Eppendorf 社製。溶液の吸光度を測る。サンプルはセルに入れるが、セルには何種類かある。①可視光、有機溶媒用のガラスセル(1ml、 クロロフィル・アントシアニン定量)、②可視光、バクテリアやたんぱく質定量用のプラスティックセル(1ml, ¥5/キュベット)、③核酸定量用のプラスティックセル(50 ul, ¥100/キュベット)、④核酸定量用の超微量用石英セル(~2 ul)がある。用途にあわせて適切なキュベットを用いる。④は1日に1つのキュベットを使う、くらいの頻度で捨てる。ウォーミングアップは数分程度で十分(フラッシュキセノンランプ)。

高速冷却遠心機

ローターは3種類(50mlコニカルチューブ、30ml丸底チューブ、500ml平底チューブ)。必ずバランスをとる、回転速度が上がりきるまで必ず側についていること。バランスが乱れるとモーターの軸がゆがんで再起不能になる。

Highly Cited Researchers of Gifu University