|

気になることば 87集 一覧(ミニナビ) 分類 | 「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある「人間と言語の関わり方」に力点を置いています。 |

|

特集・私が出会った変な本たち

20020328

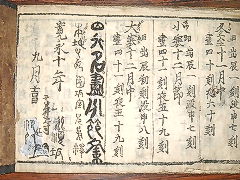

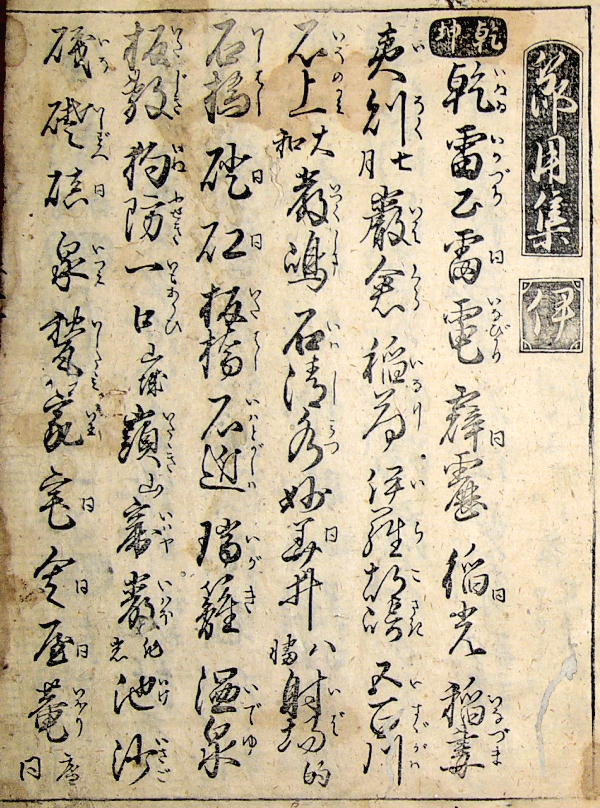

■巻子装

ついに出ました、巻物仕立ての節用集! 全長10メートルほどもありましょうか。

でも、さすがに当時の本屋がこの形で刊行したのではありません。旧蔵者が『大福節用無尽蔵』(文久3(1863)年刊)というのをばらして仕立てたものです。

江戸時代の節用集がどんな風に扱われていたかに興味があるので、この巻物仕立てにも関心はあります。何かの縁で──たとえば蔵を大掃除したら出てきたとか、親しい人からもらったとか──手に入ったのだが、あちこち破れてもおり、何やら貴重そうなので、裏打ちも兼ねて巻物にした…… などといろいろ想像するのは楽しいものです。

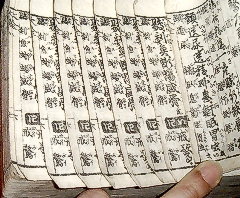

ただ、全長10メートルでどれだけ貼りこめるのか。各丁にあるはずの余白は切り詰められているので、一丁あたりは幅約30センチ。割り算するとたったの33丁分! これほど少ないとは。元の『大福節用無尽蔵』は全体で 200丁ほど、辞書部分だけでも100丁近くあるのに。

いかに本の体裁の収納効率がよいかが分かります。ランダムアクセス可能ともいえる閲覧性もある。こよりで仮綴じし、糸で仕上げの綴じをするだけで、糊はわずかに表紙を貼るために使う程度なので経済的です。本は、意外に偉大な発明なのだと再認識しました。

とすると巻物に仕立てたのは、こうした性格を逆用したのではないか。もともと残っている丁数が少なかったから巻物にできた。そして、巻物を見て受ける私たちの印象──大事そうなもの、謎めいたもの、秘伝等々──も意識されての巻物仕立てか、とも勘繰ってしまいます。

「謎めいたもの、秘伝」と書きましたが、巻物になっているのは辞書本文だけでした。上欄に付録がありますが、公家鑑・武鑑の類です。よく見受ける占い関係の記事は一切ありません。さして神秘めかそうというのではないのでしょう。

20020327

■謎(?)の空白

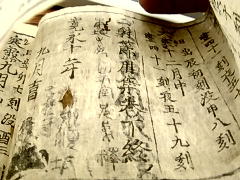

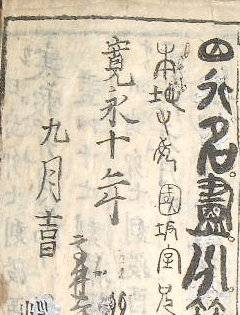

図版は、『万金節用永代通鑑』(宝永7(1710)年以降刊)の巻頭付録の一つ「元禄御改服忌令」です。「服忌令」とは、喪に服する期間を定めた法令です。

図版は、『万金節用永代通鑑』(宝永7(1710)年以降刊)の巻頭付録の一つ「元禄御改服忌令」です。「服忌令」とは、喪に服する期間を定めた法令です。

左下の空白に御注目。現代の書籍なら、わざわざ罫線で切って空白を設けることは少ないので違和感があります。ことに最終行の文字は左半分が見えないだから、この空白を有効利用して、すべての文字を見えるように彫るべきところでしょう。なぜ、そうしないのか。

『万金節用永代通鑑』の兄弟のような本に『大万宝節用集増字大成』(国会図書館亀田文庫)があります。この「元禄御改服忌令」は巻末にあって、左下部には何か文字が書いてあるようなのです。一番上は「寳(宝)」、次の字以下は欠損のためほとんど分かりませんが、二字めは「永」の右上部のように見えなくもない。「宝永」?

とすると、「元禄御改服忌令」の空白は、本来、刊年とか刊行書肆とかを書くはずだったのではないか。それを、『万金節用永代通鑑』ではそっくり削り落として巻頭部に持ってきた。もちろん、刊年とか刊行書肆は別紙に書かれたのでしょう。私の蔵書には巻末部がごそっと抜けていて確認できないのが残念です。

刊記を削除するのも大胆ですが、そのまま付録として収載するとは。当時の出版行為の荒っぽさを感じることです。が、一方では昨日の『鄙通辞』のように丁寧に訂正するものもある。もちろん、『万金節用永代通鑑』とは 100年前後の隔たりがあるので同列に扱ってはいけないのかもしれませんが、両極端の態度を見る思いがします。

20020326

■改刻のありよう

鈴木圭一さんから雑誌『鯉城往来』第四号(2001)を頂戴しました。鈴木さんは、そのなかの「「鯉水」著『傳労俚談旅寿々女』出板の意味」を書いた方です。滑稽本『旅寿々女』が、『下愚方言鄙通辞』を改題したものだとのことでした。

『鄙通辞』は、院生時代に翻刻しました(東京大学霞亭文庫蔵本(上巻のみ)ならこちら)。注も付けたのですが、初めて経験することばかりで、満足できるものではありませんでした。

翻刻した『鄙通辞』は、東北大学図書館蔵本と同狩野文庫蔵本です。普通ならどちらかに決めるところですが、内容に差があるので狩野文庫本を中心に、図書館本も適宜利用しました。一度彫ったところを削って、あらたに木片を補って彫る、埋め木という技法で修正してあるのですが、それがちょっと変なんです。

*俳諧・狂歌のお師匠さんからもらう評点の話をしています。

図書館本が修正された例もありますが、上のように狩野文庫本が修正されたのもあるんです。* 普通なら、原形なら原形で、改刻なら改刻で、一つの本が統一されそうです。しかし、そうではない。同時期の『東海道中膝栗毛』よりは売れなかっただろう本で、改刻があること自体、思いもよりませんが、改刻前後の本文が混じったまま流通していたとは。

*どうしてそう判断できるかというと、やはり埋め木したところは、その前後とどこかしら違います。墨の乗り方だったり、字配りのバランスだったり、中心線の傾きなどが。

鈴木さんの論文では、改刻の異なりを一覧してます。私が見られなかった諸本も見ているので、大いに助かります。また、埋め木だけでなく、下巻8〜12丁はまったく別の話の本もあるとか。それらをまとめて、鈴木さんの表を作り直してみました。

| 下巻 | 原形(○) | 改刻(●) | 狩野文庫 | 東北大図 | 東京中央図 | 忍頂寺文庫 | 『旅寿々女』 | |

| 7丁裏 | 狂歌堂 | 大人かた | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |

| 14丁裏 | 名主 | 庄屋 | ○ | ● | ● | ○ | ● | |

| 15丁表 | 名主 | 庄や | ○ | ● | ● | ○ | ● | |

| 15丁裏 | 名主 | 庄屋 | ○ | ● | ● | ○ | ● | |

| 21丁表 | 雪中庵 | 霜中庵 | ● | ○ | ○ | ● | ● | |

| 21丁裏 | 名主 | 庄や | ● | ○ | ○ | ● | ● | |

| 22丁表 | 雪中庵 | 霜中庵 | ● | ○ | ○ | ● | ● | |

| 22丁表 | 狂歌堂 | こつちら | ● | ○ | ○ | ● | ● | |

| 22丁裏 | 真顔 | そちの | ● | ○ | ○ | ● | ● | |

| 8〜12丁 | 甲府等の 遊里の話 | 甲府の風俗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

どうやら東北大学の2本だけでなく、あちこちに残っている本も、また、それを改題した本(旅寿々女)までも、新旧入り交じったものばかりです。せめて、原形か改刻か、どちらか一方で統一されている本が出てくると、少しはすっきりするのですが。

20020325

■目次の意味

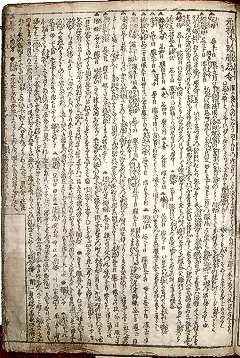

下の画像は『字宝早引節用集』(安政四年刊)の目次の後半部です。上段・下段に分かれているのに御注意。それぞれ左端に「終」があるので上下別々です。本文が上下に分かれるのに対応したためです。

注目してほしいのは数字。なお、「廿・卅」は「二十・三十」、「丁」は袋綴じの一枚を数えるときの単位です。

まず、右上段の「片仮名伊呂波」と、その次の「商売往来」。「百廿二」の次が「一」とは…… 左下段だと、「色紙短冊之書法 同丁(=四十七丁)」のつぎが「魚類精進/当世料理 一丁」。「潮汐満干 百廿二」のつぎが「万代用文章 一丁」。むむ。

これほど頻繁に丁付けを更改しては、いま目にしている、たとえば「十六丁」が、どの更改以降の「十六丁」なのか、すぐには分かりませんね。もちろん、何か目印があればよいのですが、ありません。画像左端に見える「萬(万)代」は、すべての丁に共通なので目印の役は果たしていません。なんでこうなるのか。

『字宝早引節用集』には別バージョンがあります。それは、付録部分を取り除いた、辞書部分だけのもの。上の画像でいえば左下段の「字宝早引節用集」だけで一冊としたものです(東京学芸大学望月文庫本)。

もう少し整理していうと、丁付けの更改は次のようになるのですが、dだけ取り出したのが、別バージョンになります。

a 序・目録等 …………………………………… 丁付けなし(三丁分)

b 夢はんじ(上)/安政年代記(下)等……… 一〜五〇

c 仕立方/魚類精進当世料理 ………………… 一〜一五

d 和朝年代記/字宝早引節用集等 …………… 一〜百二十二

e 商売往来/年始状(万代用文章)等 ……… 一〜四十八

丁付けを更改したからこそ、取り出せたとも考えられますね。ユニット住宅みたいだ。

となると、dを中心として、bを付けたもの、eだけつけたものもあったのか。あるいは、dにこだわらず、bceだけで一冊にした便利帳みたいなものもあったのかも。どこかにないでしょうか。

20020323

■陽刻・陰刻

易林本節用集(慶長二(1597)年跋)の原刻本て、欠陥商品だと思うんです。などと私がいうまでもなく、易林本の諸本を比較検討した人なら、少なからず、そのような印象を受けることでしょう。

いきなりですみません。少し解説。

いきなりですみません。少し解説。

版木印刷で文字を表すのに、陽刻と陰刻という方法があります。左の図は草書本節用集ですが、多くの字のように墨を載せて示すのが陽刻、「節用集」「伊」「乾坤」のように墨を乗せないで示すのが陰刻です。

ところが、易林本節用集原刻本は、すべて陽刻なのです。左図にマウス・カーソルを動かすか、クリックすると、すべてを陽刻にした画像になります。すっきりした感じがしますが、辞書であることを考えると、イロハや意義分類の表示は、一見して分かった方が便利です。そうでないと、どこになにが書いてあるか把握しづらいので。

そのため、現存する四本の原刻本では、なんらかの形でイロハや意義分類の表示を目立たせるよう、所持していた人が工夫をしているとのことです(安田章氏)。天理図書館だとこんな感じです(仮想的に実現)。

この陽刻(ほか)を改めたのが平井版などの易林本です(筑波大学蔵本)。これならはっきりわかりますね。

掲げた画像、筑波大学の画像から作った方が分かりやすかったと思うのですが、著作権上、どうなるか心配なので草書本で代用しました。

20020322

■丁の重複

左図は、『大全早引節用集』文化二年版(架蔵)なのですが、六丁目が七枚入ってます。なお、「い四」とあるのは、「イではじまって四っつの仮名で書ける語」のことです。早引節用集は、このようにイロハと仮名数でひけるようにした辞書です。

左図は、『大全早引節用集』文化二年版(架蔵)なのですが、六丁目が七枚入ってます。なお、「い四」とあるのは、「イではじまって四っつの仮名で書ける語」のことです。早引節用集は、このようにイロハと仮名数でひけるようにした辞書です。

落丁ならときどきあって、それに気づくと残念な気持ちになります。ああ、欠陥商品だ、と。が、六枚も余計にあると得した気になるかというと、そんな余裕はなかったですね。初めて気づいたとき、夢を見ているのかと思いました。なにせ、めくってもめくっても同じ丁が出てくるんです。夢以外にありえない。現実でこれは夢だと思った、数少ない体験でした。

これをきっかけに、当時の製本のありようが解明できる部分があるのではないかとも思うのですが、うまくいきません。

黄表紙『

六丁目の山が七つあったのでしょうか。が、それは、他の丁の七倍も刷ることになるので、刷りの段階で異変に気づきそうです。万一、七倍刷っても、丁合いするときに気づくでしょう。では、六丁目の山は一つだったが、そこから七枚取ったのか。それもどうでしょうか。一枚ずつとるところを七枚もつかめば、手触りで違いに気づくはずです。となると、やはり六丁目の山が七つあったのか。でもそれは…… というわけで、考えが循環してしまうのです。

あるいは、数字が、丁合いした人の頭のなかでいたずらしたのかもしれません。一丁ごとに一枚ずつ取るのに「一・二・三・四……」と数えそうです。なにかのきっかけで、その数え方に異変が起こった。で、六丁めのときに「六」を唱える(あるいは頭で意識する)わけですが、六番目の意味ではなく六枚とってしまったのではないか。次は七丁めですが、ついさっき「六」を唱えたので「七」と唱える番です。で、やはり七番目の意味ではなく七枚目をとってしまった。でも「七」と唱えたのだから七丁目を一枚とっていく。ちょっと違いますが、「時そば」のようなことが起こったのではないでしょうか。

気掛かりなことがあったり、疲れていたりで、「いたずらされる」ような心理状態だったのでしょう。そして、数を数えるとき、数を唱えるタイミングも重要です。一つ目を数え出すときか、数えている最中か、数え終わったときか。そうしたことが関係していると見るよりほかにないように思うのですが。

">