|

気になることば 83集 一覧(ミニナビ) 分類 | 「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある「人間と言語の関わり方」に力点を置いています。 |

|

2001006

■推理小説は箴言の宝庫?

「新しいタイプの箴言?」からの連想です。

ある方から、読後感のメールをいただいて、「北村薫のには、多いような気がします」といったようなことを書きました。たしかにそうなんですね。

「いいかい、君、好きになるなら、一流の人物を好きになりなさい。──それから、これは、いかにも爺さんらしいいい方かもしれんが、本当にいいものはね、やはり太陽の方を向いているんだと思うよ」(北村薫『朝霧』「山眠る」。東京創元社)

若いときは、誰しもそうかもしれませんが、ちょっと薄幸の存在に惹かれたりする。悪ぶってみたくなる。太陽の陰にかくれる存在が気になる。そういうことがありますし、私など、いまだにそんな気分がないではないように思います。それを、すぱっと射抜かれたような気がしたものでした。

ただ、ちょっと考えると、北村薫にかぎらず、推理小説はこの種の箴言をよく使うような気がするのですね。気のせいかもしれないし、私の読書傾向を反映しているのかもしれませんが。

推理小説で重要なのは、やはり犯罪にいたる動機でしょう。もちろん、よく練られたトリックも面白いのですが、動機で納得できないと興ざめです。文庫本の解説に、動機を弁護する言葉があるものは買わないことにしているくらいです。もちろん、それでも「読ませる」作家がいるから感心もするのですが。

で、動機をつきとめるのが、探偵役の仕事でもあります。それをつきとめる過程で手がかりになるのは、やはり、人間とはどういう行動をとるものなのか、という一種の人間哲学だと思うのですね。そこで、新しいタイプの箴言が登場する。もちろん、毎度毎度というわけではないでしょうが、箴言が出やすい土壌があるように思うのです。

ただ、北村薫の場合は、上に引いたのも、前に引いたのも、直接犯行とは関わらないようです(婉曲に言うのはネタバレ防止?)。とすると、やっぱり北村薫のは、新箴言が多いのかもしれませんね。

あ、トリックや犯行過程も、「人間哲学」で考えますね、探偵役は。動機にはかぎらないのかもしれません。それもふくめて、推理小説は豊かな土壌を提供しているようです。

瓶井(にかい)と云うのは、本当は「みかい」なのだが、だれもそうは云わない。訛りなりに、「にかい」の塔と云うのが固有名詞になっている。岡山では何でも「み」が「に」に訛ると云うではないけれど、私なぞ子供の時に云い馴れたのは、歯にがき、真鍮にがき、玉にがかざれば光なし、と覚えている。抑も先生がそう云って教えたかもしれない。(内田百間『第一阿房列車』福武文庫)この種の、ある特定の音韻が別の音韻に発音されることは、方言の世界ではよくあるようです。そして、内田も言うように、なんでもかんでもではなく、一定の規則があるのが普通です。この岡山の例も、「み」が「に」になるのは、そのあとに「か・が」があるとき、と限定できそうです。

ただ、書きぶりからすると、さらに限定できるかもしれません。内田が補足した例は、「磨く」という動詞か、その連用形からの名詞だけだからです。内田が岡山で生活していた「子供の時」のビビッドな変化(音訛)としては、「磨く」(とその派生語)に限られていたのかもしれません。

ただ、「瓶井(にかい)」と呼ぶのは「だれもそうは云わない」ほど定着しきったもので、古さを感じさせないでもない。そこで、古くは多くの「みか〜・みが〜」が「にか〜・にが〜」に変わっていたのが、段々廃れて(制約がきびしくなって?)、「磨く」に限定されていったのかもしれません。もちろん、単に内田が「磨く」系統の語しか思いつかなかった可能性はあるのですが。

そういう見通しもあるのだ、ということを念頭に置くと、内田の挙げた例は、また面白い。「に」に変わった部分の直前には、「歯・真鍮・玉」という名詞がきます。ところが、「瓶井(にかい)」では、いきなり単語のはじめの音が変わるのです。このあたり──古いタイプの「に」化と、内田のころの「に」化との差──にも、違いを認めて考えることになるのかもしれません。

岡山県関係者の方、何か情報がありましたら、お願いします。

20010930

■「児科」

昨日は、研究会で神戸へ。ただ、ちょっと変わった行き方をしてみました。阪神方面には、新幹線の回数券を利用することが多いのですが、名古屋市内から大阪市内が単位。それでは、一度、名古屋から行ってみようと。もちろん、名古屋までは別途料金が必要ですが、本数は多くなるので選択の楽しみがあります。で、折角だから、岐阜羽島にも米原にも止まらないものを。

それにしても今し方通ってきた東海道線と同じ景色を、逆再生するように見るのは奇妙な気分…… などと思いつつ、東海道線と分かれ、新幹線ならではの景色になっていきます。駅弁を食べたりしては景色を眺めていたのですが、我ながら薄情なもので、岐阜羽島・米原両駅を通過したことに気づきませんでした。

さて余談はともかく。東海道線の快速に乗りながら外をみていると、名古屋近くになって、図のような看板を目にしました。「○○」は固有名を伏せたもの。「○○」と書いてあったわけではありません。

さて余談はともかく。東海道線の快速に乗りながら外をみていると、名古屋近くになって、図のような看板を目にしました。「○○」は固有名を伏せたもの。「○○」と書いてあったわけではありません。

専門科のところに注意が行きます。ここだけ縦書きというか、ななめに読むようです。「小児科」と「内科」なのでしょうが、共通する「科」を一つにしてある。「小児科」の「小」がないではないか、と言われても仕様がない。全体として不自然な空き間もなく、三字はきちんと逆正三角形にならんでいました。初めから、そのように記していたのでしょう。なにせ、新幹線からも確認しましたので、間違いありません(こういう効用があろうとは……)。

では、なぜ「児科」か。

字配りのバランスから、ということがまずありそうです。「科」は共通させるとして「小児」と「内」をどう配置すれば効果的か。「小児/内科」(/は改行)だと「小児内科」と取られそうですし。あるいは、高速で移動する電車からも見やすいよう、「小児」のうち、より「小児科」を想起させやすい「児」の方を採ったということもあるかもしれませんね。しかし、そうした都合やアイディアがあったにしても、「児」だけで小児科と結びつけさせるとは、なかなか大胆。

が、実は、大胆でもないのかな、と思ってもいます。「小児科」は、古く「児科」とも「唖科」とも言ってました。江戸時代の医学書などでも目にすることがあります。そういった、先例・古例という後ろ楯があるから、くだんの看板は、「児」だけで「小児」を表そうと決めたのではないか、と想像するのですが。

そういえば、書体も、なんとなく古めかしかったような印象があります。あるいは漢方(東洋医学)に造詣の深いお医者さんなのかな。

20010925

■平仮名と片仮名の使い分け

表音(表拍。一部、表意的)文字として、平仮名と片仮名とがあるのは、なかなかに贅沢なことですね。ただ、動植物名などが片仮名であるのは、ときに興ざめなことがありますけれど。「シュウカイドウ」は「秋海棠」とあってほしい気がします。

別件で、明治の教科書の画像集を見ていたら、平仮名と片仮名を有効に使い分けた例があったので、御紹介。

たとえば、文部省音楽取調掛編纂『小学唱歌集 第二編』(1885)です。4頁以降なら、どれでもよいかと思うのですが、楽譜の下に歌詞が複数並んでいるものを御覧ください。1番が片仮名、2番が平仮名になっています。たしかに、こうなっていると目移りしにくく、歌詞を追いやすいかもしれませんね。

あっ、でも要注意! 「年たつけさ(今朝?)」(5頁)では、セーニョ記号があって、最後まで来たら冒頭にもどり、8小節分を繰り返すことになりますが、歌詞が異なる。その場合には、ちょっと混乱するかもしれませんね。片仮名・平仮名、双方とも2行になっているためです。「片仮名か、平仮名か」という風に、ずばりそのままに、つまりは一目で区分するわけにはいかないわけです。もちろん、すべて平仮名か片仮名の場合よりは、各段に見やすいことは確かなのでしょう。

大雑把ですが、片仮名が学問的な分野に、平仮名が日常的な部分に使われるという傾向が江戸時代までにはあったと考えられるのですが(例外もあります)、そういう背景を念頭におくと、大胆な工夫のようにも思えます。

20010923

■新しいタイプの箴言?

文脈つき箴言集はないかな、と思うことがあります。学生のころには、粋がって、箴言集のたぐいを買ったような記憶もありますが(イヤナ学生ダ)、その言葉が使われた背景が分からないことには、おいそれとは使えません。その点、成語辞典などは、説明があるので使いやすいか。でも、そうして覚えたものは、使いにくいでしょうね。何となくズルイ気がして。

それはともあれ、箴言やことわざが、いまでも生きて使われているのは、短くて含蓄がある、寸鉄人を刺す……そんな切れ味のよさ、小気味よさがよいのでしょうね。ただ、あまりに短すぎて、誤解もされるのでしょう。短い箴言が出てきたとき、その意味を類推する手がかりは、文脈や発せられた状況ということになります。

若い人は諺を正しく理解していない、などと言われることがあります。その理由は、一言で言えば、言語体験の少なさ、ということがあるのでしょう。親が使わなければ使わなくなるでしょうし、読書量が減ればやはりそうです。実例に触れなければ、使いようもない。箴言・諺が、文脈とともに使われた場を体験してなければ、覚えようもない。

そういう背景があるように思うのですが、それには触れずに「諺の意味もしらない」と言われるのはかわいそうな気もしますし、言語体験が少ないのもかわいそうですね(もちろん、私に十分な言語体験があるわけではないですが)。

ただ、若い人たちは若い人なりに、新しいタイプの「箴言・諺」を獲得してはいないでしょうか。決して短くはないかもしれないけれど、その分、含蓄の濃度も薄まるかもしれないけれど。自分の身近な体験──スニーカー文庫や歌やテレビゲームでも──でのもので、何かあるように思うのです。たとえば、次のような。

「そうだよな。考えたら話はそこまで行っちゃうよな。《信念のためなら死ねる》──そいつは分かるな。けど、《信念のためなら殺せる》──となったら、あたしには分からない。でもさあ、主義主張のために殺される人って、世界に数限りなくいたし、いるし、これからもいるわけだろう。他人の胸の中にある秤(はかり)にかけられてさ。だとしたら、そんな働きの出来る頭や心なんてものが、どうしてこの世にあっていいんだろう」(北村薫『覆面作家の愛の歌』角川文庫、1998。203ページ)

結局、そういう箴言(もどき?)でもいいのではないか、と思います。人としてまっとうに生活さえできれば。もちろん、全部覚えるのは大変だから、「どういうことを言っているのか」を知ればよい。そういうのでいいから、一つでも多く、知ってほしいなと思うし、知りたいと思います。古くからある、でも縁遠いものを覚えるのもよいのですが、やっぱり、ね。

何か、よいのが見つかったら、教えてください。

20010920

■徹底? 妥協?

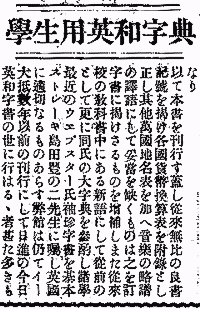

まずは、左図をお読みください。うまく読めますか? 切り取って縮小したものなので読みにくいかもしれませんね。クリックすると、大きめの画像で全体図が見られます。

まずは、左図をお読みください。うまく読めますか? 切り取って縮小したものなので読みにくいかもしれませんね。クリックすると、大きめの画像で全体図が見られます。

別件で(といっても、バレバレですね)、島田豊・島田弟丸共纂『学生用和英字典』(博文館 1900)を見ていたら、巻末に姉妹編の広告がありました。御覧の通り、左からの縦書き。

ほかの広告も左からの縦書きです。ただ、書名と金額と短い紹介文だけのものでは、どちらとも分かりかねるものもありますが、まず、左からの縦書きと見てよいようです。なかなかの徹底ぶり。

もちろん、和英辞典ですから横書きの本。その巻末の広告も、横書きのように左から書きだしたのでしょう。徹底といえば徹底です。が、いっそ、横書きで書けばよいのにとも思います。このあたりが何とも面白い。「日本語は縦書き」といった通念があったのかもしれませんね。でも、縦書きなら右からという原則は採らなかった。ここは妥協?

刊記(奥付)の、再版年列記や著者名・印刷所・発売元表示が、左からの縦書きになっているのは、けっこう見かけるのですが、広告まで徹底させることもあったのですね。

おそるべし、岡島さん。忘れっぽくてダメですねぇ。

『西洋画引節用集』は、明治5・6年の刊行だから、『学生用和英字典』が、1900年になっても左からの縦書きを採っているのが遅い、ということになりましょうか。また、『西洋画引節用集』は木版(のよう)。『学生用和英字典』は活字。そのあたりも注目点でしょうか。

横書き縦書き混合表示(長峰秀樹訓訳『華英字典』明治24年再版)が、珍しくない時期なので、どんなことでも(?)ありえたか。

20010919

■「,。」表記をさかのぼれ!

以前にも、横書きでの句読点を「。,」(マルとカンマ)にする書き方をとりあげました。この表記、和洋折衷だなぁ、と漠然と思っているのですが、どうやらそのようです。

もちろん、現代おこなわれているものは「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)の「第三 書き方について」に依拠したものがほとんどでしょう。

今日、岐阜大学で東日本地区国語問題研究協議会というのがあって、耳寄りな情報を得ました。私は、第3部会の担当だったのですが、相方の文化庁国語課の氏原基余司さんによれば、すでに戦前の算数の国定教科書に認められるのだそうです。会終了後、図書館に走ったのは言うまでもありません。

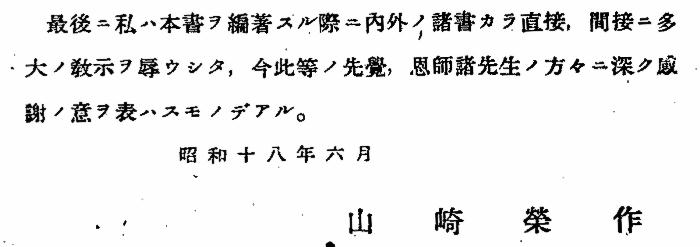

ただ、戦前の教科書は保管庫とかに引っ越したらしいので、とりあえず山崎栄作『微分方程式論』(内田老鶴圃 昭和18)の「緒言」から示しておきます。現代の感覚だと、「・。」を使いそうなところに使っていますが、他の部分では、「高マルニ従ヒ,」「習熟セシメ,」「能クスル所デモナイカラ,」のように使っています。年記と著者名を入れたかったので、「緒言」の末尾にしました。

戦中のものですが、「内閣閣甲第16号依命通知」よりはさかのぼることになります。どこまでさかのぼれるか、ちょっと興味あることです。

氏原さんによると、「.,」(ピリオドとカンマ)で統一的に書いていたのを、「.」では、当時は圧倒的に手書きであったから、汚れとまぎれるおそれがある。分かるように書くには、グルグル筆記具を回さなければならない。それでは面倒なので「。」にしたのではないか、とのことでした。

岡島さんよりレス。「明治時代の伊沢修二の例がありました」と。さすが。それにしても一気にさかのぼりました。情報、ありがとうございました。こうなると、中国の洋活字本なども見た方がよいのかな。

図書館で見たら、ステファン・クレール著、信時潔・片山穎太郎訳『楽式論 作曲学』(高井楽器店、大正14年初版・大正15年再版)というのが「,。」でした。音楽関係もみのがせないか……

岡島さん指摘のものはこちらですね。また、こちらにも、いろいろあります。「くぎり符號の使ひ方」も。「目についたことば」は読んでいたはずなので、記憶からすっかり落ちてしまっていたようです。申し訳ありません。

伊沢修二『視話法』(明治34年)ですが、『日本大百科全書』によると「1875年(明治8)師範学科取り調べのためアメリカに留学。(中略)グラハム・ベルに視話法を、メーソンに音楽を学ぶ」とあります。明治8〜34年のあいだで、雑誌などで「視話法」を紹介しているかもしれませんね。そのときに「。,」を使ってはいないか……

">