|

気になることば 81集 一覧(ミニナビ) 分類 | 「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある「人間と言語の関わり方」に力点を置いています。 |

|

20010807

■100円辞典の可能性

久しぶりに100円ショップに行ってきました。たまには行ってみるもので、書籍コーナーが出きていました。ちょっとびっくり。お惣菜の作り方から、ガーデニングまわり、幼児用絵本、旅行ガイド、地図、そして国語辞典まで!

言葉関係の辞典風のものは「ミニミニ辞典シリーズ」と称して20種類。『漢字字典』『用字用語辞典』『日常国語辞典』『漢和辞典』『四字熟語辞典』などなど。裏表紙に「680円+税」と書いてあるのもありましたが、レジでは100円でした。(<買ったんかい!)

で、買ったのは2冊。1つは『漢字字典』。実はこれ、用字集から語釈を除いたものなんですね。名前と中身が一致してないようですが、その分、語数はありそうです。ちょっと計算すると24772語。「語根」のような専門用語や、「鱗(こけ)」「曾孫(ひこまご)」のように現代では方言形(雅語形?)になっているのも載っています。これが決め手かな。(<そんなん、こだわるん?)

もう1つは『用字用語辞典』。「用字用語・凡例」によれば「約9500語を収録しています」(原文縦書き)。節用集を集めている関係で。節用集は、特別なものをのぞけば、現代でいう用字集だと思っているので、はずすわけにはいきません。(<そんなに力入れんでも……)

『日常国語辞典』も買おうと思ったのですが、語釈のスペースが『用字用語辞典』より1行増えただけのようなので見送りました。が、これもずいぶん迷ってのことです。(<100円で迷わんでも……)

というのは、この2冊、「あ」でくらべて見ても、次のように違いがあるんですね。つまり、きちんと(?)差別化がはかられているようなんです。どちらかと言えば『日常国語』の方は、書くことは少ないかもしれないが、けっこう目にする言葉が集め、『用字用語』の方は書くこともありそうな言葉を中心にしているようです。

(<それを先に言ってちょ)

『日常国語』(冒頭から。語釈は省略)

藹藹・相々傘・合印・哀歌・哀感・哀歓・哀願・愛玩・愛敬(嬌)

『用字用語』(同)

嗚呼・愛・藍・相合傘(相々傘)・相打ち(相討ち)・愛煙家

・哀歌・合鍵・相方・哀願・哀願・愛嬌(愛敬)

両書の「はじめに」にも方針が明記されていました。『日常国語』は「国際情報化時代といわれる現代、新聞や雑誌を読んだり、テレビをみたりという日常生活の中で、いろいろな語の知識が不可欠になっています。そこで本書では、それらの語句を熟語・漢語を中心に重点的に取り上げ、現代用語辞典の生活(ママ)をもたせるようにしました」。『用字用語』は「日ごろよく用いられるけれど、比較的忘れられがちな用字や用語を中心に(略)まとめました」。

端的にいえば、『日常国語』は言葉を理解するための辞典、『用字用語』は書くときにポイントをしぼった辞典です。ともに五十音引きの辞典ですが、重点の有りようが、正反対といってよいものになっているわけです。

小さい辞典ですから、あれもこれも、というわけにはいきません。その意味では、妥当な棲み分けのようにも思います。そう言ってしまえば当たり前のようにも思うのですが、100円の辞典で出来ているのは、ちょっとおどろくのです。

買わないにしては『日常国語』の記述が詳しいじゃないかって? 知人が持ってました……

20010806

■正書法の確立、反対!

前回からの連想で。

日本語には正書法が確立していない、だから正書法の制定を急げ、という意見を耳にしたり、目にしたりします。なるほど、ある程度の共通理解は必要でしょう。ある一定の線までは、私も賛成です。というか、それぐらいなら、現状維持で十分だという気もします。もちろん、あんまり変てこりんなのは困りますが。

「変てこりん」「ある一定の線」では曖昧・感覚的だ、と言われるとそれまでですが、コミュニケーションが円滑に行けばいいのではないか。そしてそれなら、今の段階でも十分なのではないか、ということです。

もちろん、教養豊かな人の書いた文章でも、たとえば否定表現がからんだり、係助詞(取りたて詞?)があるとき、どこまでを否定なり係り(取りたて)の範囲にしているのかが、分かりにくいことがあります(私の書いたものにも多々あることでしょう。嗚呼)。が、それは気をつければよいことで、正書法の確立云々に話が飛ぶのはおかしい。その前にやることはあるでしょう。

正書法も規則の一つ。あまりに高度なものだったりすると、規則を覚えるので一苦労です。生き生きとした言葉との関係は、消え失せてしまうかもしれません。そしてそれはそのまま、日本語を死に近づけることになるようにも思います。

また、その正書法とやらを権威的に振りまわす輩も出てきそうです。

オジサンにパソコンを教えている女(OL? インストラクタ?)が口汚くののしるというCMがありました。座っている椅子を蹴飛ばしもしていたでしょうか。作り事とは分かっていても、うすら寒い光景です。同じことは、文字が、生活の中に入ってきたときにもありました。国際識字年以来、この種の話題は採り上げられるので、ご存じの方も多いかと思います。読み書きできないために、どれほどの不利益と屈辱を味わわなければならなかったか。もちろん、日本も同じ過程を通ってきました。子細にみれば現在でも似たようなことはあるでしょう。端的にいえば、「知識」が「暴力」になるわけです。

また、その正書法とやらをネタに、荒稼ぎしようという連中も出てきそうです。いまでも儲けんがための言葉関係の書籍があふれています。ある雑誌では「仕事を作る学会です」とか唱えて会員を募集する広告を見たことすらあります。似非学者の出現は必至でしょう。

私たちは、言葉を使って生活をするものですが、言葉のために生活しているわけではありません。過剰な規則は無用です。そして、過剰な規則は、不必要な摩擦を生むということを知って欲しいと思います。

20010805

■「金交(金偏ニ交)り」

とある地域のタウンページを見ていたら、こんな広告がありました。「熔接」も一瞬、おやっと思いますが、IMEのたぐいにも登録されていて、これはこれで市民権を得ているようです。が、「金交(金偏ニ交)り」はどうでしょうか。というより、まず、どう読む?

「鋏」に似てるからハサリ? これはちょっとないか。逆に、旁を固定して「絞り」か。金属ヘラシボリ。板金・熔接と続きますから、これはこれで金属を加工する方法の一つかなと察しがつきます。金属を加工するのだから、糸偏(「絞り」)では変だ、やっぱり金偏だろう、そういう配慮で出きた字ではないかと思います。

同じことは、実は「熔接」にも当てはまりそうです。溶かして接着させるのだから「溶接」で不足はないはずです。でも、電気放電によるアーク溶接にしろ、ガス燃焼によるアセチレン溶接にしろ、火で溶かすわけですから、水を意味する三水では様にならない、やっぱり火偏だろう、との配慮があるのでしょう。単に、こちらはより市民権を得ているということじゃないかと思います(はじめてヨーセツという言葉を使った人・場での用字を知りたく思います)。

そういえば逆に「板金」も気になります。「鈑金」という表記も見たことがあり、相応に市民権を得た表記だと思います。なぜそちらを使わないのかが気になるわけです。が、それはそれとして「鈑金」も、やはり、もとは「板金」だったのが、木では話にならんと「鈑」になったのではないでしょうか(ものとしては「板金」で、行為・作業としては「鈑金」?)。

誤りと言ってしまえば、言ってしまえるものたちです。が、私は、むしろ、漢字とそれに関わる人間の、生き生きとした関わり方に興味が行きます。あたりまえ、のようにも思いますが、どうして人間は、こんな風に言葉とつきあえるのか…… 人間の不思議でもあり、そんなことをさせる力に魅せられることです。

20010728

■「思いやり」

「思いやりがある」「思いやりが深い」(大辞林)などといいますが、いつごろまでだったか、私は、どうやら原義とずれた意味・ニュアンスで使っていたようなんです。単に、「優しさ」くらいの意味で使っていました。まぁ、そう捉えてまずは間違いがないといえば、間違いがない。「優しさ」も「思いやり」も、他に向かう心の働きが元にあって、それが行動・態度を生み出すものですから。

と、あるとき易林本節用集をみていたらオ部言語門に「おもいやり」がありました。そこには「想像」と表記してありました。あ、そうだったのか…… と悟りました(大げさですねぇ)。「〈思い〉を他に〈遣る〉」こと、すなわちそれは、自己が他の心を忖度すること。まさに「想像」に違いない、と。

さすがに、自分の迂闊さにあきれました。ちょっと考えれば、「想像(おもいやり)」を見なくても、思いつきそうなものなのに。

ただ、これはこれで面白い現象だな、と我ながら思っています。おそらく「思いやり」の使い方は、辞書などで調べたのではなく、日常会話や読書などで自然に身につけたのでしょう。もちろん、意味は、文脈などを手がかりにして推測したのだろうと思います。それが「やさしさ」くらいで間に合いそうだと感じてしまえば、そこで終わり。それで一向に不自由もしませんし。

かなり接近してはいるが、そのままではない。似ているようだが、違う(なんだかジ語尾型形容詞みたいですね)。

この辺の微妙なありようが、たとえば意味変化の誘因になっているような気がしたわけです。こういう、文脈から意味を推測するという行為が続くかぎり、言葉は変化していくのだろうな、などと思ったりします。

節用集に載っていた「想像(おもいやり)」は、いわゆる漢語注などによるものでしょうか。あるいは、先行する辞書に載っているのかな。いま、自宅なので、あとでまた調べてみましょう。

20010720

■節用集のニュース性?

江戸時代は鎖国の時代…… というのは常識ですが、世界情勢だけは幕府も気に掛けて収集したいたようですね。そしてそれが、一般にもそこそこ広がっていた。そういう見解をテレビなどでも耳にするようになりました。

で、我が節用集はいかに…… けっこう外国のものは載っています。世界地図とか、文字とか、服装とかも。よく公にできたなぁ、と思うこともあります。意外にも幕府はおおらかだったのかもしれませんね。

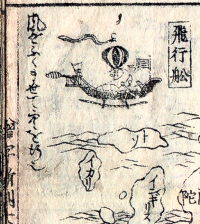

そんななかから一つ。最近気づいたのが、左図のような飛行船の図。『都会節用百家通』(寛政13(1801)年刊)の「世界万国之図」の左上隅にありました。200年もまえに、しかも西欧の文献ならいざしらず、日本の節用集にしっかり載っているとは。ちょっとおどろきました。

そんななかから一つ。最近気づいたのが、左図のような飛行船の図。『都会節用百家通』(寛政13(1801)年刊)の「世界万国之図」の左上隅にありました。200年もまえに、しかも西欧の文献ならいざしらず、日本の節用集にしっかり載っているとは。ちょっとおどろきました。

「風をふくませて空を行(く)也」…… なんだか、当たり前のように、太平楽に書いてあるのがほほえましいことです。が、ツェッペリンは…… ライト兄弟の初飛行が…… 『天空の城 ラピュタ』は…… とか、あれこれ頭をよぎって混乱しかけたので、とりあえず百科事典をひきました。

『日本大百科全書』(小学館)だと、「気球とともに歴史は古く、19世紀の初頭にはすでにその構想がみられる」とありました。19世紀初頭ってことは、1810年くらいまでを指すのかなと漠然と思っていますが、『都会節用百家通』は1801年。19世紀に入った年ではないですか! スゴイ。

同書の刊記をみれば「寛政十三年辛酉春正月刻成」とありますから、そのまま信じれば、前年の1800年(18世紀!)には飛行船の絵が、下絵として書かれていた可能性があります。すごいスゴイ!

1670年にも「空飛ぶ船」の構想(空想に近いが)あったようです。ただ、これは、船の下に銅球をつけるものらしいので、『都会節用百家通』の絵と異なります(参照)。明らかに気球を持っているので、水素の分離に成功した時点(1766年)が上限でしょうか。

こちらの1793年の記事も気になります。

別件で杉本つとむ『西洋人の日本語発見』(創拓社 1989)を見ていたら、『増字新刻大節用』(『都会節用百家通』の柱題)として「世界万国之図」が見開きで載ってました(116〜7頁)。「左上には[飛行船]〈風をふくませて空をゆく也〉とみえる」と言及。(2001年9月20日補)

20010626

■「女苑」

前回の続きを。少々、厄介なことになってきました。

長田武正著『検索入門野草図鑑(4)たんぽぽの巻』(保育社 1984)で「ヒメシオン」を見ると、「日本でヒメジョオンの名のもととなった女苑はこれだともいう」とありました。やっぱり! と思ったのですが、よくよく読めば「女苑」というのが気になります。そういう名の花がある、ということだからです。

思えば、ヒメシオンが、ヒメジョオン・ヒメジョーンになるのは分かるとしても、さらに、それに「姫女苑」という漢字まで当ててしまうのは、かなり強引な気もします。ならば、逆に、「女苑」という名の植物があるかどうかを確認すべきでした。

で、『大漢和辞典』を引くと、【女×(艸+宛)】として「薬草の名。ひめしをんの異名」とありました。おやおや。

「女苑(正確には草冠+宛)」という漢名が確認できました。とすると、これを加工して外来種の名としたのが「姫女苑」、すなわちヒメジョオンという線があることになります(なお、『大漢和』はヂヨヱンとの読みを示しています)。それにしても、ややこしい。ヒメシオン(姫紫苑)の異名が「女苑(正確には草冠+宛)」。そして外来種の似た形態のものの名に「姫女苑」と名付けるとは。

では、その「姫」はどこから来たのか…… やはり「姫紫苑」からのように思えますが、果たして。

20010625

■「姫女苑」

朝日新聞のサイトで「今日の朝刊」を見ることがあります。で、今日も見たのですが、「《花おりおり》ヒメジョオン」の記述にびっくり。「日本産の姫紫苑(ひめしおん)と区別するため漢字は姫女苑を使う」とあったからです。

私は、「ヒメジョオン・ヒメジョーン」というのは、「姫紫苑」のなまったもの(渡り音)だと思っていました。外来種と在来種とで呼び方が違い、漢字表記も違うとは…… ちょっぴり事典・辞典類を引いてみました。

『日本大百科全書』(小学館)だと ヒメジョオン〔姫女苑〕/ヒメシオン〔姫紫苑〕 で立項してますが、特に両者間の関係を記した記述はありません。『広辞苑』第5版だと「ひめ‐じょおん【姫女(艸+宛)】」のみ立項し、「俗にヒメジオンとも」との注がありました。

『草木名彙辞典』(柏書房)を引いて混乱。

この本は、古典に出てくる植物を中心とするものですが、見出しには「ひめぢをん【姫女苑】ヒメジオン」とありました。漢字表記は外来種用ですが、語釈は「明治維新前後渡来のヒメジョオンとは別種」などとしてあり、在来種の説明。したがって、漢字表記はアウト。仮名の「ひめぢをん」にいたっては、なんと言ったらよいのか。「姫紫苑」なら「じ(し)をん」ですから歴史的仮名遣いとしてもアウトです。で、挿絵に『花彙』からの図を転載してますが、その下には「ひめぢよをん」とあります。『花彙』は明和二(1765)年の成立らしいですから、「ヒメジョオン」が載るはずもないのに(注)。もちろん、見出し「ひめぢをん」とも違ってます。

けっこう、あちこちで混線が起きているのかもしれません。が、それはそれとして。

外来種の「ヒメジョオン」がやってきたとき、誰が「ヒメジョオン」と名付けたのか、そして、それはどこから発想したのか、と考えるとき、やっぱり在来種の「姫紫苑」が関わっていたようにも想像します。なまった形式として「ヒメジョーン/ヒメジョオン」があって、それを外来種にあてた、という線です。したがって、もともとは同じ言葉だということになるような気がするのですが、果たして、どうでしょうか。

(注) もちろん、仮名遣いがなかったともいえる江戸時代のことですし、訛形として「ひめぢよをん」で表されるような発音がなかったとは言い切れませんが。(23時42分補)

参考:ヒメジョオン 姫女苑(SS-Worldさん)

大日本永代節用無尽蔵(嘉永2年版)最終丁の柱

大日本永代節用無尽蔵(嘉永2年版)最終丁の柱

|

AB「こんにちは〜! 生粋東京漫才本舗池袋支店、8ビートでーすッ」 |

">