|

気になることば

78集

一覧

分類

| 「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある「人間と言語の関わり方」に力点を置いています。 |

|

20010326

■パソコンでソナグラフ

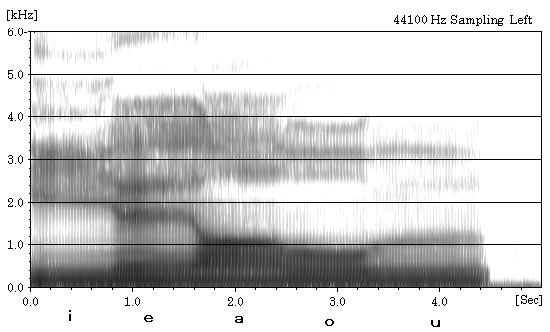

お手持ちのパソコンが、ソナグラフに早変わり。左図は私の[ieaou]。

お手持ちのパソコンが、ソナグラフに早変わり。左図は私の[ieaou]。

リンクは、かなり前からしていて、ソフトも実際に使ったことはあるのですが、こちらでは紹介してなかったので、採り上げてみます。ソフトの名は WinSona 。ありかは、京都大学医学部付属病院耳鼻咽喉科です。リアルタイムにソナグラフを表示する RT-Sona 1.01 もあるのですが、私の環境では起動できませんでした。

第1フォルマントは、下の方とくっつき気味ですが、山型になっているのがなんとか分かります。第2フォルマントは谷型に。音声学の教科書どおりにでてきます。なんでもないようなことですが、妙に安心。ソフトに感心。

以下、Windows95 での説明を。ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、自動的にインストール作業がはじまりますので、okを押しつづけてもよいですし、インストール場所など適宜変更しても結構です。終了すればスタートボタンから、プログラム → WinSona で目的のアイコンにたどりつけるでしょう。クリックして起動。

さて、これとは別に、いくつかやっておくことがあります。まず、マイクを接続する(笑)。マイクを生かすために設定も必要。タスクバー上のスピーカー・アイコンをダブルクリックして、オプション→プロパティ→録音にチェック→マイクロフォンにチェック→ok→マイクロフォンの選択にチェック→ボリュームをあげる、ということをします。

このままでもいいのですが、音質も調整しましょう。スタート→設定→コントロールパネル→マルチメディア(ダブル・クリック)→オーディオ→「録音」のなかの「優先する音質」で好みのものを選択。ハードディスクの空きがいっぱいあるのでしたら「CDの音質」に。OKボタン。

さて、いよいよ解析する音声をファイルにします。スタート→プログラム→アクセサリ→マルチメディア で、サウンドレコーダを選択します。赤丸ボタンで録音がはじまります。シークバーが左から右へ移動しているあいだにしゃべってみてください。巻き戻しボタンで最初にもどり、再生ボタンを押せば、いま録音したものが再生されます。ちゃんと録音できていますか? できていたら、「ファイル」→「名前をつけて保存」。保存する場所は、WinSona のフォルダが後のことも考えると便利ですが、どこでもかまいません。ただし、しまった場所を忘れないように。

これで、ソナグラフを描く準備ができました。WinSona を起動し、「File」→「Open」で、上で作った音声ファイルを指定するだけ。あっという間にソナグラフが得られます。「Edit」で描き方をいろいろ変えられるのが重宝します。好みのものになるよう調整してできあがり。画像の保存もできます。

20010318

■「日本国」2

今回もさくっと。なんせ、土日ですから。

鶴岡中央高校の住所を御確認ください。こちらです。

昨日の「日本国」でもびっくりしたのですが、山ではなく、普通に人が住んでいるところで「日本国」があったら、もっとびっくりするだろうな、と思っていたのです。もちろん、欧米風の住所の記し方も頭をよぎりますが、まさかあるとは思いませんでした。

こちらの「日本国」は山形県のJR鶴岡駅の北部で、駅にもそう遠くないところです。山形新聞の記事には、付近の写真や地図も載っています。のどかそうなところですね。住んでいる人たちや、鶴岡中央高校の生徒さんたちは、どんな気持ちなのかな、と思いをはせてしまうことです。

それにしても、二つの「日本国」が山形県の日本海側にあるというのは、両者の語源の上でも共通点がありそうな気がしますね。鶴岡の「日本国」は、山形新聞の記事によれば、水害にあいにくい、多少高めの土地のようです。〈高い〉という点は、もちろん、山にもあてはまりますね。そういう(小)高い土地をさす方言で、「ニホンゴク」の響きに近いものが、かつてあったのではないか、などと推測してみるのですが。

もちろん、(小)高い土地はたくさんあるでしょうから、なぜ二カ所に残ったかの説明は、別に考えなければなりません。また、地名の語源説にはいくつかあるようですから、それらも検討する必要があることになります。

20010317

■「日本国」

今回は、さくっと。

「日本橋」の次が「日本国」ですが、ふざけているわけはなく、予定していたわけでもありません。偶然、目にとまったので。

さて、その「日本国」ですが、これは地名で…… いやいや、本当にふざけているわけではないんです。山形・新潟県境にある555メートルの山なんです(こちら。写真など。各種お土産も)。

どうしてこういう名前がついたのか…… 角川の都道府県別になっている地名大辞典を見るとなにか書いてあるかと思いますが、Web上だと、「その昔大和朝廷の勢力範囲が、この山までだったことを記す証として付けられたものではないかという説」があるそうです(こちらの下部)。

読み方ですが、あ、〈ニホンか、ニッポンか〉という話ではありません。こちらによると、地元の人の発音はニホンゴクだとか。この近辺は、語中のカ・ガ行子音がどう発音されるのが普通だったかな、と気になりました。研究室に行ったときにでも調べましょう。

20010313

■「日本橋」

NHKの『プロジェクトX』は好きでよく見ています。今日は「戦場にかける橋・前編」。日本の建設技術者が、内戦のほとぼりさめぬカンボジアで、命をかけて架橋するドキュメントです。感動的な内容で、後編も大いに期待できそうです。

橋の名は「日本橋」なのですが、アナウンサーはじめ、ナレーターも「ニホンバシ(○●●●●▲)」というのに、ちょっと違和感を感じました。私が「ニホンバシ(○●●●●▲)」という発音を聞いてまず想起するのは、東京都中央区の日本橋があることで名付けられた一帯の地名だからです。

が、『プロジェクトX』の「日本橋」は、橋そのものです(しかも、東京都中央区のではなく、カンボジアの)。したがって、純粋に橋としてのアクセントでよいのではないか、と思うのです。「勝鬨橋・両国橋・万世橋(○●●●○○)」のように、「橋」の直前まで高いというタイプで、「日本橋(○●●○○)」ですね。

多分、東京の「日本橋」につられたアクセントだろうと思うのですが、あるいは、最近はやりの平板化の現れでしょうか。となると、単に、私が、古い人間である、ということなのかもしれません。

「二本橋」にもとれるので、○●●●●にしたのでしょうか……

20010310

■暗号の構成

「何のことやら、私にはまったく分かりません」と書きましたが、「ヤナキ(柳?)・タマリ」などをみると、日本語には違いなさそうですから、解いてみようという気になります。

この暗号、いくつかに分類できそうですね。たとえば、

A 大口・大ヒ 「大」が共通。御三家・大藩をふくむ「大口」と、松平家を多くふくむ「大ヒ」ですから、「大ヒ」は「大口」に準ずるものか。「口」に一本足りないのが「ヒ」? B ヤナキ・キク やはり、「柳・菊」でしょうか。 C カン・テイ 字音でしょうか。一対になりそう(キクも字音といえば字音ですが、まあ、いいでしょう)。 D タマリ 他に対を組むものがなさそうです。「その他」?

おさらいを。A〜Cは、それぞれ対を組むものとみましたが、その組み方は「大」の共通、植物、字音です。一元的に6種3グループを作っている訳ではないようです。普通の(=隠語・暗号ではない)日本語におなじみの対の作り方をいろいろ取りそろえた感じです。

こんな風に分類してはみるのですが、何を示しているのかは、依然、わかりません。が、そこそこ規則のようなものが認められそうです。このことが、暗号解読の手がかりになるのではないか、と思っているのですが。

また、言葉の種々の性格(植物・字音などなど)を中心にして、規則なり体系なりを、導けたこと自体、興味深く思います。まったくでたらめの暗号を、なかなか作れない、ということを反映しているのかもしれません。逆にいえば、それほどに、人間は「体系(system)」から抜け出せないものなのかもしれません。

ただし、「ヤナキ・キク」は「柳・菊」以外の当て方があるかもしれず、他の対も同様の可能性はあることにはなります。真相や、いかに。

「真相」は下記参照。「カン」は「雁」なのですね。どこかに、江戸城本丸(御殿?)の見取り図はないものでしょうか。

20010309

■書き込まれた暗号

まえから持っていた『都会節用百家通』(寛政13年版)なのですが、最近、書き込みが妙なのに気づきました。

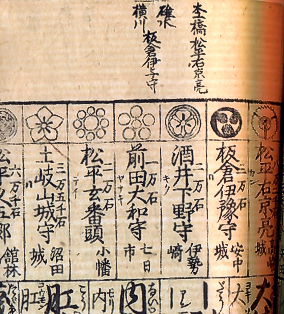

まえから持っていた『都会節用百家通』(寛政13年版)なのですが、最近、書き込みが妙なのに気づきました。

画像は、武鑑(大名等名簿)の上野国の部分ですが、上部に書き込みがある。おそらく、付録の武鑑ですから、内容が簡略なのを、旧蔵者が、必要に応じて補ったのでしょう。ちなみに、書き込みを翻字すれば、右から「杢(前?)橋 松平右京亮」「碓氷 横川 板倉伊与守」です。

書き込みは、これだけにとどまりません。武蔵国などは、幕臣の職名や役料などが所せましと書かれています。

では、なぜこの部分を示したかというと、もう一種の書き込みがあるのです。下半分の諸大名の名の左側にご注目ください。右端の松平右京亮の左には「カン」とあります。隣の板倉伊予守のは略字の「同」のようです。松平と同じように「カン」だということでしょう。どんどん左に目をうつせば、「キク・ヤナキ・テイ」などが出て来ます。この四語が比較的よく見られるのですが、ほかに「大ヒ」というのが25ほどあり、ほとんどが松平姓です。また、数は少ないですが、「大口」「タマリ」とするものもあります。

「大口」の大名を挙げると、尾張大納言殿(大口ノ上)・水戸中納言殿(大口上)・紀伊中納言殿(大口ノ上)・松平左兵衛督(1万石。上野)・喜連川左兵衛督(ナシ。下野)・松平越前守(30万石。福井)・加賀宰相(102万石。金沢)。「タマリ」は、井伊掃部頭(35万石。彦根)・松平肥後守(23万石。会津)・松平讃岐守(12万石。高松)。

何のことやら、私にはまったく分かりません。どなたか、お心当たりの方は、「芳名帳」でご連絡いただければ幸いです。

さっそく、水鳥川真樹さんからレスをいただきました。「江戸城内での殿中席(詰めの間・控えの間とも)を指しているのではない」か、とのことでした。「安永二年の『大名武鑑』では松平大炊頭の項には「帝鑑間」とあります」とのことで、この伝でいくと、「カン:雁間/キク:菊間/ヤナキ:柳間/テイ:帝鑑間/大ヒ:大広間(二之間・三之間の別あり)/大ロ(漢字の「口」ではなく、片仮名の「ロ」):大廊下(上之部屋・下之部屋の別あり)/タマリ:溜間」にそれぞれ比定できるそうです。

う〜ん、「内容が簡略なのを、旧蔵者が、必要に応じて補ったのでしょう」と書きましたが、その線で考えればよかったのですね。ともあれ、疑問が氷解しました。水鳥川さん、ありがとうございました。(3月11日補)

20010308

■「チルダ」か「ニョロ」か

URLの表記に出てくる「~」ですが、わたしはチルダとしか言わないんですが、ニョロという呼び方もあるそうな。はじめて知りました(NHK放送文化研究所の1コーナー。文章末尾近くです)。

チルダというのは、あまり日本語らしくもないので、覚えにくいということはあるでしょう。が、ニョロでは、「〜」との区別がしにくいようにも思うのですが。もちろん、URLを話題にのぼすときには、普通はホームページの所在が話題になっているときでしょうから、文脈の制約がはたらくのでニョロでもよいのでしょうけれど。その辺のことも含めて、ニョロという呼び方を「出色の出来」と言っているのかな。

同じくURLの「 .」の呼び方も、採り上げていますね。企業などの「.com」を「「ピリオドコム」では最初から「終わり」の印象を与えることと、「どっと混む(込む)」という日本語のしゃれにも通じるところがあることが「ドット」が優勢になった理由でしょう」としています。

引用の前半は、おもしろいですね。忌み詞というわけです。しかし、後半はどうかな。なんだか、売れない漫才師のシャレみたいですが。

*必ずしもことばだけが話題の中心になっているとはかぎりません。

">

・金川欣二さん(富山商船高専)の「言語学のお散歩」

・齋藤希史さん(奈良女大)の「このごろ」 漢文学者の日常。コンピュータにお強い。

ことばにも関心がおあり。