|

気になることば

68集

一覧

分類

*「ことばとがめ」に見えるものもあるかもしれませんが、背後にある、 「人間が言語にどうかかわっているか」に力点を置いているつもりです。 |

|

積み上げ式に変更しました。新しい記事が上にきます。 |

20000418

■キヤノンと文字・表記

キヤノンというカメラメーカーは、ちょっと興味深いことをしてくれる。注意深い人なら、この標題や冒頭での表記が「ヤ」を拗音向きにした「キャノン」でないことにお気づきと思う。そう、あくまで表記の上では「キヤノン」であって、「キャノン」ではない。そういうことを実は、小田勝さん(岐阜聖徳大)に教えていただいた。だから、偉そうなことは言えない。

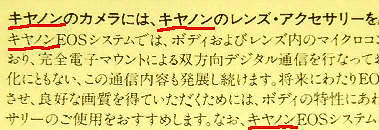

はじめ、「キヤノン」と「ヤ」を普通に書くのは、ロゴでのことだろうと思っていた。カメラのカタログの裏表紙に赤色で大きく「キヤノン」云々の社名表示がある。極々太ゴチックとでもいうべき太さなので、活字ではなくデザイン化したものだと思っていた。ところが、普通の文のなかでも、そう表記している。(画像は、カメラに付いてきた小冊子『レンズ・ワンダーランド』裏表紙)

はじめ、「キヤノン」と「ヤ」を普通に書くのは、ロゴでのことだろうと思っていた。カメラのカタログの裏表紙に赤色で大きく「キヤノン」云々の社名表示がある。極々太ゴチックとでもいうべき太さなので、活字ではなくデザイン化したものだと思っていた。ところが、普通の文のなかでも、そう表記している。(画像は、カメラに付いてきた小冊子『レンズ・ワンダーランド』裏表紙)私は、キヤノンという会社を、インテリジェンスにあふれる、時代をリードする企業だとイメージしている。が、こと表記に関しては、古い日本語表記を引きずっているようだ。促音の「っ」を普通の字の大きさで記す昭和前半期までのもののように。そのギャップがまた面白く思う。

キヤノンという名前は観音様からきていて、その第一号機にはまさに「KWANON」という文字が打たれて観音様の絵まで刻まれているので、これは凄いと思った。欲しい。(尾辻克彦『カメラが欲しい』新潮文庫)第一号機は昭和10年の完成という。だから「KWANON」の「KWA」も、「観」の古い音読み表記(歴史的仮名遣)をローマ字で写しただけのものになっている。ただ、それはそれとしても気になるのは、ローマ字のまま読めば「クヮ(カ)ンオン」か「クヮ(カ)ノン」にしか読めない。「クヮ(カ)ンノン」と読ませるにはNが一つ足りない。このあたりが、また面白いところなのかもしれない。やはり、この表記のままで「カンノン」と読んで(呼んで)いたのだろうか。(そうらしい)

話は、当時のふりがなにも及ぶことになる。「観音」はカンノンと読み習わしているけれども、ノンの部分は、「音」の音読みとしてはイレギュラー。そういうとき、当時はどのように仮名を振っていたのだろうか。旧仮名遣いで単語として振るなら「くわんのん」、一字ごとに振るなら「くわんおん」。「KWANON」からすると後者ということになるのだが。

当時の規則書でもあるのでしょうが、どうも、言語政策まわりは苦手意識がさきだって、避けてしまってます。

「文楽」という名は、淡路島出身の植村文楽軒が大阪へ出て人形浄瑠璃を洗いあげたことに由来するが、兵次さんも淡路の出であった。(山川静夫「人形遣いの兵次さん」。文芸春秋編『心に残る人びと』文春文庫1996)「洗いあげる」というと、「汚れきったもの、あるいは、大量の汚れ物をすっかり洗浄・洗濯する」か、刑事などが容疑者の素性などを徹底的に調べるという意味で使うものしか知らなかった。引用した例は、「洗浄・洗濯」の意味から派生したものだろうが、雰囲気のあるうまい使い方だと思う。いや、単純に古典芸能だから和語(やまとことば)がふさわしい、ということもあるけれど、もう少し根の深いものが感じられる。

民俗芸能で演じられる木偶人形の写真などで、あまりに「開放」的な仕掛けをみることがある。おそらくは、観客を笑わせるための工夫だろうが、笑いの質としては最下級のものである。が、それだけに、より多くの人を笑いにさそう可能性があるし、どんな状況下でも笑わせることができそうである。おおらかな笑いも、羞恥・照れ隠しの笑いも、失笑も冷笑も、笑いは笑いである。どうしても笑わせなければならないような、民俗的・宗教的な必然性があってのことかもしれない。だとすれば、仕掛けだけでなく、芝居の演出や人形の動作、詞章もそれに応じたものだっただろう。私には、人形芝居の歴史を語る資格などまったくないから、こう書いてきたことは、その写真の解説やなにかで仕入れた知識に、憶測がたっぷりはいっていると思うが。

逆に、最下級の笑いやそれにまつわる具であるからには、猥雑感・嫌悪感を抱く人もいるだろう。そう考えた人にとっては、それらは、人形芝居から拭いさり、洗いさるべき汚れと映ったはずである。もちろん、木偶芝居から直接に浄瑠璃が出たわけではなさそうだが、たまらない汚れ、は浄瑠璃の母体となった演劇にもあったかと思う。そう考えてくると「洗いあげる」という表現はまことにしっくりくるように思う。

実は、引用した「洗いあげた」をみたとき、単純に「ははぁ、『洗練した』と書くところを古典芸能にふさわしく和語にしたのだな」と思った。「洗いあげた」と言っても「洗練した」と表現しても、植村文楽軒がしたことは厳然とした歴史的事実なのだから動かない。また、土俗的な人形芝居を芸術である浄瑠璃にまで引き上げるには、「洗練」、とくに「練」で表せるような、巧知を尽くした工夫もあったに違いない。だとすれば、「洗練した」と書いてもまったく不都合はないし、むしろ文楽軒の営為をよりよく伝えるかもしれない。

が、「工夫」は、ともすると「さかしら」とも受け取られかねない。そういうおそれのある部分を、「洗いあげる」は、あえて表面にださないでおける表現でもあろう。それも含めて、しっくりくる、と感じるのかもしれない。

もっとあっさり書くつもりが…… 今日、ゼミで、こまつひでお「音便機能考」を読みました。私にとっては久しぶりの読み返しです。あちこち注釈を加えていたら、熱くなってしまいました。その影響かもしれません。

あ、影響といえば「その影響」で、今日のゼミ担当者は次週も担当者のままです。もう一週、「音便機能考」を読みつぐことになった(した?)ので。

20000416

■ひかり号のプライド

用事が終わって帰途につく。堺東から南海電車で新今宮、環状線で大阪、東海道線で新大阪へ。新今宮ははじめて利用する。連絡出札口からJR改札口を入って右のホームにいくか左のホームか。じっくり、じっくり表示を吟味して正解のホームへ。ただ、やってきた列車の方向が、思っていたのと逆である。連絡口で方向感覚が狂ったらしいが、どういうカラクリなんだろう。逆ということは180度回転だから…… などと考えつつ、ともかく乗り込む。

さて、大阪駅。こんどは先頭車両に乗ったので少しはなじみのある東口(阪急・地下鉄方面)への昇降口を利用できた。表示を確認しつつ「京都線」へ。が、ここでまた錯覚。すでに列車が入線していて、ゆうゆう乗れたのだが、行き先を確認しないといけない。高槻行き? これじゃ逆方向だな、と思ってしまった。同じホームの反対側の線の表示には、野洲行き、米原行きなどがみえる。ありゃりゃ、逆方向の列車なのに同じホームなのか。もう一つの東海道線ホームも、逆方向の列車を発着させているのか。面倒なことである…… いつのまにか自分が京都駅にいるつもりになっていたらしい。新大阪は隣の駅。快速だろうと普通だろうと関係ない。京都の古本屋に行ってみたい、という思いが致した結果か、あるいは環状線で180度回転などを考えていた余波か。こうなると単に混乱しているだけである。高槻行きを余裕をもって見送ったことは、言うまでもない。

そして、新大阪。上り列車は残り3本という時間帯。「ひかり・こだま・のぞみ」の順にやってくる。いずれも名古屋止まり。今回は21時33分発の「ひかり」に乗れる。ホームを慎重に確認。26番線。ここまで来ると一安心だが、魔は天界に住む。確認確認。目は案内表示に向かう。「ひかり」なのだから岐阜羽島に停車しないかもしれない。が、安心。停車駅欄に「京都・米原・岐阜羽島・名古屋」とあった。(参考)

ん、待てよ。この停車の仕方は「こだま」と一緒じゃないか。そこで「こだま」の停車駅表示をみれば「各駅停車」。なるほど、実質は各駅停車なのに、すべての駅を記すのが「ひかり」での流儀らしい。

20000415

■慣れの問題とは言え、あるいは翻弄する言葉

15日は、研究会で大阪女子大に。岐阜羽島11時20分発のこだまで新大阪、東海道線で大阪、環状線・阪和線快速で堺市、阪和線普通で百舌鳥まで。ほぼ2時間で行けることが分かった。さすがに新幹線。ただ、岐阜羽島駅までのクルマの所要時間40分前後は計算外である。

大阪駅ではちょっととまどった。ホーム中ほどの昇降口を利用したが、ホームの幅が狭いためかエスカレーターしかない。環状線ホームに行く途中も、小さいエスカレーターを使うしかないようになっていた。そこで人の流れが停滞する。慣れればいいのだろうが、迷路のような箇所もあった。環状線ホームに上がるのにもまごつく。東京駅のように、階段とエスカレーターが平行していれば「ホームに上がれるのだな」と分かるが、大阪駅では平行させずに数メートルずらして配置しているので、ちゃんと目的のホームに行けるかどうか不安になる。

このような物理的要因による一種の攪乱は、祝祭的興奮による倫理規準の一時的緩和そして/あるいは弛緩にも似た、判断力の低下への予兆にすぎなかった。

番線案内を見ながらたどるけれど、これが混乱の種。

「神戸線/京都線/大和路線/和歌山線」……「東海道線上り/下り」より分かりやすいのだろうが、大阪中心の考え方。神戸と大阪の間の駅ではなんと言っているのか? 「神戸線上り/下り」だったら、あまり意味がない。まさか、神戸に行くのはすべてどの駅からも「神戸線」で、その逆方向は「大阪線」という相対命名シテスムだったりするのか。もちろん、東海道本線・関西本線・阪和線などの伝統的線名との同定も気になる。

そのうえ「関空快速」…… 環状線から阪和線に乗り入れる快速なのだろうが、まずそういう運用の仕方を知る必要がある。もちろん、同様の問題は「大和路快速」の場合にも避けて通れないが、今回は奈良方面への用事ではないので今後の課題としたい。おや? 別に「和歌山線快速」というのもあるのか。どこが同じで、どこが違うのだろうか。これは今後に回せない。名詮自性「関空快速」。いかにもたくさん駅を飛ばしそうじゃないか。停車駅の確認と比較が第一段階の検討課題だ。

ともかく特別な快速らしい。特別といえば、今はなき、新幹線リレー号。あれは、東北新幹線か上越新幹線の切符がなければ、乗れなかったんじゃなかったろうか。とすると「関空快速」は、航空券がなければ乗れないという事態も予測される。なんせ、JRは私企業。関西空港も赤字と聞く。どのような仕組みでどれくらいの利益があり、どのように分配されるかは知らないが、両社が何らかの提携をしていないともかぎらない……

さらに不幸なことに、私はどの駅が始発だか、知らないのだよ。ここ(大阪)が始発? いや、新大阪始発の阪和線特急というのもあったな。いやいや、関空特急「はるか」には、京都から乗ったことがあるゾ…… 以上のことから、ここ(大阪)は始発でない可能性が大きい。したがって、目的地への列車を吟味する際には、「上り/下り」の別を判断する必要がある……

そういう知識が役にたったり、邪魔になったり。いや、すでに、どの知識が役に立ち、何が邪魔なのかを判断する段階で時間がかかっている。そして、知識は予測を生み、予測は憶測と化し、妄想を結果する。

もう、うんざりして短絡思考に走る。「ここ(大阪)が始発駅に違いない」。で、「関空快速」の表示だけでホームに上がった。安心した。「関西空港」と行き先表示した列車が入ってきた。

しかし、その列車には、すでに客が乗っていた。

小椋秀樹さん(国研)から、次のように御教示いただきました。

JR西日本では、上り下りとは言わないことになっています。その表現法が、東京中心的な発想だというのが理由です。ん〜、この点でも私の知識は役に立たなかったのですね。判断に迷うはずです。(4月18日補)

20000414

■ちっちゃな言語ボス

家庭内での呼び方が、一番年少の人に合わせられがちだというのは、だれしも体験する。

子供が「おとうさん/おかあさん」と夫婦(両親)を呼ぶだけでなく、夫婦自身もたがいに「おとうさん/おかあさん」と呼ぶようになる。

孫ができれば「おじいさん/おばあさん」と呼び合う。

そういうことを言語学的に再確認(再発見?)したのが鈴木孝夫氏。

ただ、こういう現象を、私は少々誤解していたのかもしれない、と思う例にでくわした。

子供ができ、孫ができることで、呼び方(呼称)が変わるのは分かる。

その新たな呼び方は、その地域社会で、あるいは、もっとも影響をうけるメディアでよく使われる一般的な呼び方になるのだろうと思っていた。

地方によって、あるいは生活のスタイル・趣味によって、「おとっつぁん/おっかさん」でもいいし、「パパ/ママ」でもいい。

ところが、社会とかメディアとかはとりあえず関係なく、もっとも年少の子供が言いだした呼び方そのものが定着する、ということなのかもしれない。

そう思わせる例にでくわした。

私たちは祖母を〈おばあちゃん〉と呼び、曾祖母を〈ばーばーちゃん〉と呼んでいたが、いちばん小さい妹が、〈ばーばー〉をどこまでくりかえしていいものか見当がつかず、〈ばーばーばーちゃん〉といったのがクセになり、長い長い名前の〈ばーばーばーちゃん〉に定着した。(田辺聖子「ひやしもち」。日本エッセイスト・クラブ編『'96年版ベスト・エッセイ集 父と母の昔話』文春文庫1996)もちろん、これはあくまでもその一家(田辺家?)での、もしかしたら特殊な例かもしれないので、そのまま一般化することはしにくい。 けれども、「年少の子に合わせる」という現象をちょっと深くみようとするときには、よい材料になるかもしれない。

私たちは、幼児に接するとき、彼・彼女の目線に合わせた言葉を使うことがある。 「犬」を「ワンワン」と言ったり、自分のことを「お兄ちゃん」と称したりする。 この「−ちゃん」も、相手が学齢に達していれば「−さん」に格上げしたりする。 それほど、年少の相手には、気をつかって接している。 そういったこととも関係しそうである。

そういえば、乳児などに対して育児にあたる側の人(両親)などは、同じような発話(発声)をすることがある。 「ばー」とくれば「ばー」で返し、「んまんま」とくれば「んまんま」と返したりする。 このような「おうむ返し」も、「あなたのことばは、通じているのよ」と乳児を安心させるはたらきをしていて、言語獲得に寄与する面が大きいという説を見たこともあった。

こうした、年少者の言葉を回りの年長者が使うということは、年少者が言葉の伝播の発信源であるということにもなる。 となると、柴田武先生の「言語ボス」という用語も思い浮かぶ。 ある集団内で、新しいことば・表現を、他の人たちに自然に使わせるような人のことである。 その集団での、いわゆる人気者が言語ボスであることが多いという。 「人気」がそのまま「威光」(prestige)になっている、ということなのだろう。

赤ちゃんや一番年少の家族が無条件に愛されやすい、その点で「人気者」であるといえれば、「ばーばーばーちゃん」だけでなく、「おとうさん/おかあさん」も言語ボス説で説明した方がわかりやすいかもしれない。 ただ、「おとうさん/おかあさん」は、あまりに事例が豊富であり、その意味で一般性を獲得した特殊例ということになるのかもしれない。

20000412

■日本近代思想史のシャレ二題(2)

もう一つは、『近代日本思想案内』から示してもよいのですが、たまたま、もとのもの(と言っても再録ですが)を見ていたので、そちらから引きます。

『平民新聞』の発刊に参加した石川三四郎は、旧友エドワード・カーペンターから「デモクラシー」の語源の話を聞きます。

書架より希臘語辞典を引き出して其「デモス」の語を説明して呉れた。 其説明に依ると、デモスとは土地につける民衆といふことで、決して今日普通に用ゐられる様な意味は無かつた。 今日の所謂「デモクラシイ」は亜米利加人によりて悪用された用語で、本来の意味は喪はれて居る。 (石川三四郎『近世土民哲学』。『近代日本思想大系』16による)それを知って、石川は、より原語にちかい日本語訳を作りました。

ソコデ私は今、此「デモス」の語を「土民」と訳し、「クラシイ」の語を「生活」と訳して、此論文の標題とした。即ち土民生活とは真の意味のデモクラシイといふことである。(同。強調、佐藤)んんん。石川の言、その意気や、よし。が、しかし…… これは……

「民主主義を表す英語のデモクラシーという語は、もともとはギリシア語のdemos(人民)とkratia(権力)という二つの語が結合したdemocratiaに由来する」(日本大百科全書)そうですから、太線部の石川の訳はちと強引ではないでしょうか。

それはそれとして、「クラシイ」を「生活」と訳した際、この二語を「暮らし」という言葉が橋渡ししたのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

冗談ではなく、けっこうまじめにそう思っています。

学者が論文などで洒落を言うのは、他に例もあることですし。→

1 2

20000410

■日本近代思想史のシャレ二題(1)

ちょっと必要があって、戦前の思想書などをながめています。

まずはアウトラインをおさえようと、鹿野政直『近代日本思想案内』(岩波文庫)を読みました。

この本、この種のものとしては親しみやすい語り口で、すっと頭に入りますね。

こんなことを言う資格はないのですが、名著だと思います。

そのなかで二つ、洒落にもとづくとおぼしい用語を教えてもらいました。

まず一つめ。お茶目な名の結社です。

シャカイトウを名のる組織が出現したのは、一八八〇年代です。 八二年の東洋社会党や車界党がそれです。 (略)後者は、東京の人力車夫が、鉄道馬車撲滅を名として興した結社です。 政府の介入でどちらも二、三カ月しか存続しませんでしたが、社会党という名称が通用するようになっていたことを示しています。(232ぺ。強調、佐藤)で、車界党。本来の名は「馬車鉄道反対同盟」だそうです。 「車界党」(車会党とも)は新聞記者が付けたあだ名とか。 でも、辞典類などでは、あだ名の方を好んでとりあげています。 きっと当時の新聞紙上などでも、この名がよく見られ、通りもよかったのでしょう。

ところで、社会党を連想させるシャカイトウの響きのせいで、治安当局も敏感に対応したのではないか、などと憶測してしまいますが、そういうことはないのでしょうね。

*必ずしもことばだけが話題の中心になっているとはかぎりません。

">

・金川欣二さん(富山商船高専)の「言語学のお散歩」

・齋藤希史さん(奈良女大)の「このごろ」 漢文学者の日常。コンピュータにお強い。

ことばにも関心がおあり。