|

早引節用集の位置づけをめぐる諸問題

佐藤 貴裕

キーワード 節用集 早引節用集 言語生活 辞書史

本稿は、早引節用集を、辞書史上ないし節用集史上に位置づけるにあたって、問題となるいくつかの事柄を摘記・整理しようとするものである。

一 『宝暦新撰/早引節用集』の序から

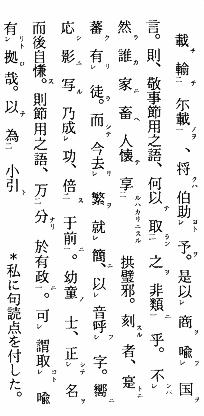

当該資料自体が、その位置づけやそのためのてがかりを語ることがある。ここでも、まず、早引節用集の嚆矢である(注1)『宝暦新撰/早引節用集』(宝暦二〈一七五二〉刊。東京学芸大学望月文庫蔵。以下『宝暦新撰』)の序を読むことからはじめたい。ただし、この序には結構や章句の引用に無理があるらしく、ために誤読のおそれもあるが、あえて試読を示すこととした。【右図】

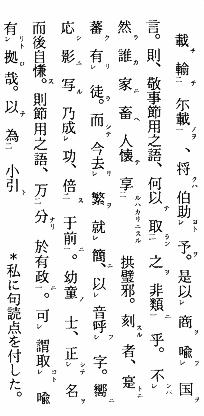

冒頭の「載(すなは)ち尓の載(のせもの)を輸(おと)して、将(こふら)くは、伯、予を助けよと」は、『詩経』「正月」中の句で、経国を荷物の運搬にたとえ、補佐役を軽視しないよう訴えた部分にある(注2)。【中図】

引用されたのは、国を危うきに至らしめ、悲鳴をあげる王のさまである。この比喩を「商を以て国を喩ふの言」というが、『毛詩正義』の疏に基づくものであろう。

つづく「敬事・節用」は有名な『論語』「学而」の一節によろう。【左図】

さきの『詩経』の一節も同類というが、経国の方途として、また、臣下を顧みることに類似を見ようというのであろう。つづく「誰か家に畜(たくは)へ」以下は人々が節用集を愛用するさまだが、客語が示されないため、先出の「節用」から「節用集」の意をくまざるをえず、飛躍があるように感ぜられる。また、これが直前の部分と「不然」でつながる関係にあるかどうか──あるとすれば、経国のために人民が節用集を愛用することになるが──疑問である。

「刻する者、寔(まこ)とに蕃(おほ)く徒らあり」と書肆の怠慢を責めるのは、冒頭の「載輸……助予」の寓意を重ねたものであろう。ついで早引節用集の効能を述べ、「幼童士」の「正名」にも益するとする。結局、書肆が節用集をふりかえり、改良に意を尽くすか否かで、国の安泰も左右されかねない、との趣旨であろう。

最後の「喩を取ること 拠(より)ところ有り」は、節用集の書名が『論語』

によることへの評とも見えるが、はじめの「以商喩国」と呼応する

とみた方がすわりがよかろう。すなわち、『詩経』が〈国王・補佐

役・国(経国)〉の関係を〈商人・輔・載(運搬)〉にたとえたこ

とへの評とみたい。ただ、その根拠は、節用集に「節用」を見、節

用集を出版する書肆(商人)の業がまわりまわって経国の基いとな

るという見方にあるが、適当とは思われない。

以上、不自然ながらも、あえて意をとれば次のようになろうか。

『詩経』が商人の荷の運搬にたとえたように、経国のためには補佐役を顧みなければならない。『論語』の「節用」もそれにつながろう。だからこそ(それにちなんだ)節用集を人々は大切にするのだ。しかし、書肆は顧みてこなかった。が、ここに検索の至極容易な節用集ができた。これで子供も己の分を正すことができ、ひいては経国にも益しよう。このように『詩経』が経国を商人の業にたとえたのは根拠があることなのである。

『宝暦新撰』の序は、節用集の重要性さらに早引節用集の有用性を説くのに、『詩経』『論語』の語句をやや強引に関係づけたもののようである。節用集の序では、大仰で信を置きがたい表現がまま見られるが、この序もそうした一面をもつことになろう。

ただ、なかには当を得た指摘もあろう。部・仮名数引きが分かりやすいことは、そのまま受け取れよう。また、それを背景にした「刻者、寔蕃有徒」も『宝暦新撰』以前およびそれ以後しばらくは主流であった従来型の節用集──易林本の末流で、語数は延べ一万五千前後。巻頭と頭書に絵入付録が配される、美濃判のもの──を対象とするものと思われる。検討する価値があろう。そこで、以下では、従来型の節用集の有り様を確認していきたい。

二 近世庶民の言語生活

ここ一〇年ほど、近世史学・思想史学の立場から封建制の底辺を支えた農民と文字文化の関係についての見解が公けにされている。いまそれにより、庶民の言語生活を瞥見することからはじめたい。

まず、幕藩制の確立には、次のような前提があったことは周知のことであろう。

近世村の成立の前提には、村内の農民が保有する田畑その他の領主との権利義務関係、そしてそれらからとうぜん負わされた年貢収取を正確に記録・保存する事務体系がなくてはならなかった。検地帳、年貢割付状、皆済目録、宗門人別帳など、御家流という統一された筆風で書かれた文書が支配の前提として存在していたのである。(高橋敏(一九八五))

このようなタテの構造は文字習得の層を拡大させる契機ともなった。上位者に「だまされないためには、相応の文字文化の獲得がなくてはならな」(同)いからである。学習の結果、年貢の二重帳簿を作る例まで現れるが(鈴木ゆり子〈一九九一〉)(補注)、名主と他の農民との関係も同様である。文盲ゆえに、年貢を余分にとられ(布川清司〈一九八八〉)、田地を失い(塚本学〈一九八七〉)、さらには直接に生死にかかわることもあったからである(朝日重章〈一七〇二〉)。

そのような危機感もあずかって学習熱は高まったであろう。それが、いくつかの現象として顕現するのが近世後期である。その初頭から寺子屋の開設は都市部・地方を問わずに増加しはじめ(石川松太郎〈一九七八〉)(注3)、家内でも熱心な学習が行われたことは、やや時代はくだるが、一茶の俳句にも認められる(青木美智男〈一九八五〉)。

また、次のような傾向もその一環として捉えられよう。

長野県下の郡・村単位の古文書目録からみると、天正年中ころ(一六世紀末)から明治一〇年ころ(一九世紀末)まで七万点近くの文書のうち、三分の二を超える四万五〇〇〇点以上が天明年中(一八世紀末)以後のもので、それ以前享保期(一八世紀初期)からのものが二割以上、寛文年中(一七世紀後半)以後のものが一割未満、寛文年中以前は一パーセントに満たない。(略)作られた文書量の傾向は残された文書量以上に、一八世紀以後に多かったはずで、一六世紀にふえた文書の数は、一八世紀後半頃にまた一段と増加したのである。(塚本学(一九九一)。一部、表記法を改めた)

塚本氏は、この要因を文字使用層と文書種類の拡大にあるとされた。また、長野県に限らぬ傾向とも言われるとおり、森安彦氏は、武蔵野市で江戸時代から続く三百軒を全数調査した結果を次のように紹介する。

その調査でわかったのは、とくに家に関する記録は、村役人ではない家にも比較的多く残されているということです。初産着貰とか、お雛さまを貰ったときの控えとか、香典帳とか、家に関する文書というのは実はどこの家にでもあるのです。(略)子どもの祝い帳は、当史料館(注4)の史料の中にもたくさんあります。

その一つに、〔文書5〕「誕生日覚帳」というのがある。これにはびっくりしました。一族の人々の誕生日が記載してある。これは寛政十年です。(森(一九九四))

他に増えた文書をあげれば、法事・婚礼・病気や旅の留守見舞いなどの贈答記録、金銭貸借の書きつけ・詫び証文・離縁状・子孫への教訓書など(塚本〈一九九一〉)、家内および身内・村内の交際に関わるものである。このことは裏を返せば文字習得の必要性がヨコの関係からも生じたことを含意するが、その背景には文書の証拠能力に注目しはじめたこともあろう。一筆取らなければ権利を失うこともあり(塚本〈一九八七・一九九一〉)、逆に、完済した借金の証文などは破棄しなければならないのである(布川〈一九八四〉)。

こうした文書をめぐる傾向は、簡便な節用集を求めることにつながりはしないだろうか。少なくとも、書くための辞書という存在価値を考えれば看過できない現象であろう。『宝暦新撰』開板二〇年前後、京都(明和七〈一七七〇〉)・江戸(安永四〈一七七五〉)で早引節用集が重板(無断複製)されるが、松本(明和七)・仙台(安永三)など地方都市でも重板書が現れた(佐藤〈一九九四a〉)(注5)。その背景には地方にも相応の需要があったことが考えられるが、それを産みだしたのは右のような拡大傾向だったと思われるのである。

三 従来型の節用集のありさま

では、このような傾向に従来型の節用集はどれほど対応しえたのだろうか。この問いに答えるには、従来型の節用集がどのようなものだったかを把握しなければなるまい。このことは、早引節用集の位置づけを考えるにあっても、従来型の節用集との対比がまず必要である以上、欠かせない検討事項でもある。ただ、注意しなければならないのは、両者の差異を検索法だけに求めることである。たしかに大きな差異の一つはそこにあり、『宝暦新撰』の凡例も強調している。が、それは、簡便な検索法を備えた新参の早引節用集が、従来型のそれとの差異を印象づけるためのことであって、もとより従来型の節用集の全体像を描きだそうとするものではない。我々がそれに引かれるには及ばないのはもちろんだが、また、「刻者、寔蕃有徒」には検索法への非難にとどまらないニュアンスがあるようにも思われる。そこで、以下では、筆者がこれまで従来型の節用集にあまり意を用いてこなかった反省もこめて、検索法以外の点を含め、やや詳細にふりかえることとしたい。

早引節用集以前にも、検索法やそれに関する点で改良の動きがあったことは以前瞥見したが(佐藤〈一九九〇a〉)、さらに丁付け目録にも注目してよかろう。最初に付したのは『鼇頭節用集大全』(貞享五〈一六八八〉)であろう。本書は、二二門の意義分類をイロハの上位に置く特殊なものだった。そうした組織を利用者に知らしめ、より円滑に検索せしめるには丁付け目録は必須のものだったろう。これを、従来型の節用集の一部もひきついだ。おそらく『頭書増補節用集大全』(元禄一三〈一七〇〇〉。亀田文庫蔵)や『万福節用大乗大尽』(正徳二〈一七一二〉。棲息堂文庫蔵)あたりから広がったのであろう。が、イロハは当時もっとも知られた仮名の一覧であって、従来型の節用集はそれを第一の分類基準とするものである。したがって、丁付け目録の必要性は少なく、有効性もさほど高くはなかろう(注6)。それをあえて付したところに書肆の意図はくめようが、小手先だけの改良という印象はまぬかれない。ごく少数の例外はあるものの、易林本の「乾坤、時候、気形、官位、言辞、器財など、むつかしい名目」(上田万年・橋本進吉〈一九一六〉)と意義を知る必要は依然として残されたままなのである。

収載語・用字も同様のようである。節用集では、ある語に対して複数の用字を掲げることがある。たとえば、ホトトギスの用字を宝暦前後の諸本で一覧すると次ようである。(注7)

書名(=内題) 初板 総語数 ホトトギスの用字

広大節用字林大成 正徳頃 一.〇 12346789

四海節用錦繍嚢 享保19 * 一.四 12346789

珠玉節用万代宝匣 享保頃 ──蠐 71011

倭節用悉改嚢 元文6 * 二.三 12346879

永代節用大全無尽蔵 宝暦2 * 一.五 12346789

倭漢節用無双嚢 宝暦2 * 一.七 12364897

宝暦節用字海蔵 宝暦6 二.三 13254121379

万歳節用字宝蔵 宝暦10 一.三 1235679

万代節用字林蔵 天明2 * 一.七 94671238

万宝節用富貴蔵 天明8 二.二 12346789

〈小型本〉

懐宝節用集綱目大全 享保2 * 一.一 91234678

袖中節用集 宝暦8 * 一.四 1973

書札節用要字海 宝暦11 一.四 123598

拾玉節用集 安永8 一.三 123598

〈参考〉

節用集(原刻易林本)慶長2跋 一.四 1234896

広益二行節用集 貞享3 二.三 123469710118

・ホトトギスの用字の番号は次のものを示す。1杜鵑 2杜宇 3子規 4蜀魄 5蜀魂 6仫鳥 7時鳥 8別都頓宜寿 9郭公 10仐 11仈 12蜀鳥 13催帰

・*を付したものの調査本の刊年は、順に寛延4・宝暦3・明和7・天明4・寛政8・寛延頃・天明9である。

どの本もほぼ八字前後と多くかかげるが、必ずしも総語数の多寡に関わらないので、何らかの理由があってのことと思われる。たとえば、用字に制約を設ける連歌・和漢聯句や、用字の由来を活用する作句への対応などが考えられないかということである。が、『袖中節用集』は、数多くの語・字に四季・平仄を記し、文芸(韻文)への配慮が顕著なものだが、ホトトギスの用字は整理されている。したがって、他書の多字掲出は一概に文芸への対応とすることはできず、実のところ、無批判な踏襲とみるべきもののようである。

その反面、付録には相応の発展が認められる。はじめ頭書の用語解説だったが、やがて多種多様の教養記事が大半を占め、巻頭にも配されるようになる。このため、一八世紀後半には節用集を教養書や作法書とみるような傾向が見えはじめるようになった。

媒人信多快庵案内にて。舅青葉半之介夫婦。五十有余の友白髪。嫁の乗物舁入させて。おのく 座に付けば。介副加への役く の女中。立かはり入替り。節用集の式作法。お供のくわい介こん蔵まで。おめでた雑煮の腹鼓。(上田秋成(一七六七))

先学の挙げられた同趣の例も少なくなく、こうした認識は広く行

われていたものと推測されるのである。

ただ、付録の内容はハレの場での作法だけではない。「知死期繰様・手筋吉凶之事・願成就日不成就日・男女相性」など易占的・宗教的な、いわば人生の指針とでも呼べそうなものもあった。当時の人々は、このような節用集を教養書・作法書以上のものとして見ることもあったらしい。前掲一覧の『万歳節用字宝蔵』は改装されており、残念ながらその時期は新しからぬものとしか言えないが、新たな題簽には「万事常之(々カ)心得」とだけ記される。万ず便利帖といった趣きだが、遵守規準ともとれる「心得」に日々時々を意味する「万事常之」が冠されたとみれば、日常生活の規範書といったニュアンスをかぎとることもできよう。これはさらに、『都会節用百家通』(寛政一三〈一八〇一〉)や『永代節用無尽蔵』(天保二〈一八三一〉)など、従来型の節用集をほぼそのまま大型化したものが、ときとして倫理的・宗教的規準と見られたことにもつながっていこう。

節用集に従わぬことは、タブーを犯したばあいに覚悟しなくてはならないような宗教的苦痛を、時として感じさせたと見てよい。(略)大冊本節用集がそれぞれの所蔵家でしばしば「門外不出」や「他家貸出無用」の扱いを受け(京都府下での聞き取り)、さらには、墓石と並ぶほど重要なものと考えられたばあいがあること(福島県下での聞き取り)からも、推定されるところである。(横山俊夫(一九九〇))

また、付録に付された挿絵の効果もみすごせない。節用集の利用者にはある程度の識字力が要求されたが、挿絵のために、字の読めぬものにも馴染まれただろうからである。事実、絵ならば外国人でさえ享受しえた。奥州名取郡の廻米船船頭・清蔵は寛政六(一七九四)年にベトナムに漂着したが、現地人たちは彼の『倭漢節用無双嚢』(宝暦二〈一七五二〉)(注8)の挿絵を眺めてはうち興じたのである。

本をかしくれ候様申、くりかへしく 詠め悦びけり。其内にも和漢節用の奥にある男女相性の図にて、我国の女の風俗をみて、甚だ笑ひを催せり、又は口にある所の武者の百将伝などにては、大きに我折、(枝芳軒静之(一七九八))

ならば、幼児用の絵本としても相応の役をはたしえた。

凡ソ 小児二三歳ノコロヨリ(略)絵本古事談・訓蒙図彙・絵入ノ 年代記・絵入ノ 庭訓・絵入ノ 節用集・京メグリ・日本歳時記・曽我物語・平家物語ナド、何ト限リタルコトナク、画ノアル書ヲアテガヒ置バ、子ドモノナラヒニテ、必ス 画トキヲセヨトセガム。其ノ 時カノ二十四孝ヨリハジメテ(略)云キカス。余ガ家、小児ヲ教ルハ皆カクノ如シ。(略)畢竟肝要ハ、小児ノ中ヨリ書籍ニナジミヲツケ、書物ヲ厭ヒ嫌フ事ナク、書ヲスキコノム心ヲ養ヒ立ルト云ガ主意ナリ(江村北海(一七八三))

本来、付録は付加価値に過ぎなかったが、以上のように独自の価値なり有用性なりを獲得すると、付録自体が購入目的になることがあった。船頭・清蔵は、他に『大大節用集万字海』(宝暦七)も所持していたが、やはり従来型のもので、本文・語数・体裁ともさして変わらず、二冊所持するには及ばないとみえる。が、付録を比較すると『倭漢節用無双嚢』はより挿絵が豊富かつ巧緻であり、「中華音楽の起・本朝神楽の始・和漢楽器之図・倭漢射法の始」などの文物の対比や「天竺并韃靼の文字・阿蘭陀并朝鮮文字」で異国情緒を醸そうとするものだったのである。

以上のように、従来型の節用集は、辞書とは見なされなかった、少なくとも辞書とだけ見られたのではなかった。そこまで行ってしまったのは、付録だけが発展するという跛行にあった。このような節用集が、前節でみた文字使用層と文書種類の拡大にどれほど対応しえたかは問うまでもなかろう。極端な場合、付録記事の内容など知らなくとも笑われるだけで済もうが、文字を知らないことは生活あるいは生命への決定的な打撃につながりかねないのである。そうした状況からすれば、従来型の節用集は、余剰ばかりを伸長させ、関心事あるいは本来的な部分で無頓着なものとも見えよう。これこそ「刻者、寔蕃有徒」と呼ぶにふさわしくはないか。なお、右に例示してきたものには『宝暦新撰』以後のものも少なからず含むが、従来型の節用集が行われるかぎり「刻者、寔蕃有徒」の有効性は失われないものと思われる。

四 早引節用集自体の諸問題

これに対して、早引節用集は対照的な存在であった。

付録は、たとえば、次のような言語生活に即したものがわずかにつくだけであった。

従来型の節用集にくらべれば、価値を付加しようとの意図は認めがたい。その点で、辞書として徹した体裁となっているのである。

検索法は、意義分類のかわりに仮名数をとる簡便なもので、少なくとも字を引くという行為を身近にしたであろうし、教養のあるものには一層容易に引けたであろう(注9)。ことにイロハ・仮名数で分かたれた内部は、標目こそ示さないが、意義範疇ごとに語がまとまっているので(注10)、従来型の部・門引きを使いこなすほどの人なら、事実上の三重検索として使いうるのである。このように早引節用集の検索法は広い使用者層に応じるものであった。

従来型の節用集が辞書としての存在意義を見失いがちであったのに対し、早引節用集は、あたかも新たな言語形式が出現して欠陥のある古い形式を治療・補充するかのように、その間隙をよく埋める存在だったと見られる。その意味では、早引節用集は辞書としての節用集の正統を継ぐものともしうるのである。

早引節用集は、従来型の節用集と右のような関係にあるものとの見通しが得られた。ただ、これは、近世の主流であった両節用集の関係であって、これだけで、早引節用集の位置づけが完了するわげてはなかろう。一歩踏み込めば、その内部にいくつかの問題があることは明らかなためである。以下ではそれを指摘しておこう。

早引節用集は形式の上で意義分類を廃したが、それを『宝暦新撰』開版後五〇年を経ても害悪とみる向きのあったことは興味深い。

近世早引節用集行レ、門部ヲ別タズ仮名ノ数ニ依テ字ヲ求ム。世俗珍重シテ便利ト思ヘリ。按ズルニ世ノ人ヲ愚ニスルコトコトニ多シ。某字ハ何ニ属スベキ字ナルヲ取失コト是ヨリ始ル。(高井蘭山『字貫節用』(亀田文庫蔵、文化元年序写本))

たしかに一理あるものと思う。この見解は、「コトニ多シ」などの文言もさることながら、膨大かつある面で徹底した──たとえば「五百羅漢」に全員の名を注する──『字貫節用』を門・部だけで分類するのをみれば相当確固としたものと思われる。が、奇しくもその序と同じ年に『長半仮名引節用集』が開板された。これは早引節用集の亜流だが(注11)、各語に門別を注するものである。簡便な検索法で字を引かせ、その意義範疇も知らせるという行き方は、直接の関係は認めがたいものの、まさに近現代の国語辞書の原型にあたろう。

この前には蘭山の見解の後進性は明らかであろう。ただし、残念ながら、主流の早引節用集はそこまで配慮せず、意義範疇ごとの群化が認められるにすぎなかった。早引節用集は明治中頃より近代的な国語辞書にとってかわられるようだが(佐藤〈一九九三b〉)、右のようなことも、その内因の一つであったものと思われる。

収載語・用字の面でも注意を要することがある。『宝暦新撰』をはじめとする早引節用集A類の諸本では、ホトトギスの用字に「郭公」だけを掲げるのが通例だが、これは、

と、誤認ながらも古くから通用した字と認識されるものだった。つまり、A類では通俗の用字を重視する傾向があるようなのである。

これに対して他類のものは従来型の節用集に近く、編集方針ないし原拠本の異なりを反映するのである。(注12)

増字百倍早引節用集(宝暦一〇年初板、安永五年本による。B類)

杜鵑・子規・時鳥・杜宇・郭公・蜀魂

大全早引節用集(天明八年初板、寛政八年本による。BZ類)

杜鵑・子規・時鳥・杜宇・郭公・蜀魂/別都頓宜寿

増補音訓大全早引節用集(嘉永四〈一八五一〉 BS類甲)

杜鵑・子規・時宇・蜀魂/不如帰

早引万宝節用集(嘉永六 BS類乙)

杜鵑・子規・時鳥・杜宇・郭公・蜀魂/仫鳥・別都婆鳥

明和新編早引大節用集(明和八 D類)

杜鵑・子規・時鳥・郭公・杜宇・蜀魂

いろは節用集大成(文化一三序 E類)

杜鵑・蜀魂・子規・謝豹・田鵑・■■・買■・不如帰・別都頓宜寿・時鳥・郭公

早引万代節用集(嘉永三 F類)

蜀魂・杜鵑・時鳥・郭公・■・■

*「/」以下の語は、増字などで離れた箇所にあるもの。

このようなA類の突出は漢字の表示法(行草一行と真草二行)にも見られるが、いずれにせよ、早引節用集の名のもとに諸本を一括りにできない面のあることは知らなければならない。

こうしたA類の特徴は部・門引きの『蠡海節用集』(延享元〈一七四四〉。米谷隆史氏蔵。以下『蠡海』)の本文を引き継いだことによるが(注13)、一方で両者は、検索法上、鋭く対立する。そのため、部・門引きと部・仮名数引きとの比較対照をおこなうにはこのうえないペアであり、方法・視点・叙述の仕方に注意すれば近世節用集における編集実務の例を提示しうる興味深い素材である。しかし、その本文のために、『蠡海』は従来型(正確には部・門引き)の節用集において、『宝暦新撰』は早引節用集において特異な存在であった。つまり、両書を、属する集団の代表とするのは必ずしも当を得ない面があるのである。このことは、たとえば、従来型の節用集と比較対照して早引節用集の位置を求めるような、大所高所からの検討を要する課題にとりくむ際には注意を要する点であろう。

早引節用集は、圧倒的な流布を獲得し、他の節用集に影響を与えるほどの存在であった。我々は、そうしたありようを、動かしがたい事実とし受入れ、当然のように見ている。近世の辞書史を記述するにも、そのことを一言すれば結構が整えられるし、また触れなければならないことがらでもある。が、一方では、そのような位置を占めるのは、「去繁就簡」の、人々になじまれやすいものであれば早引節用集にかぎらなかったとは考えられないだろうか。

たとえば、イロハ引きを仮名第二字までおよぼすものはどうか。利用者は原則としてイロハだけを知っていればよい。また、『宝暦新撰』開板後に他の書肆から考案されたのはイロハ二重検索であり、しかも三都の書肆がそれぞれに試みたことからすると(佐藤〈一九九三a〉)、誰しも容易に思いつくものだったろう。そのうえ、部分的には『新増節用無量蔵』(元文二〈一七三七〉)で実現され、また荒木田盛澂『類字仮字遣』(寛文六〈一六六六〉)などの先例もあるところである。条件がそろっている以上、イロハ二重検索の節用集が流布しなかったことの方が不自然とすら言いうるのである。

そうした、ありえたであろう展開を思い描くとき、早引節用集の検索法はいびつともいえ、それが圧倒的な流布と長命さをかちえたことは不可解と言わざるをえない(注14)。早引節用集を単に節用集史上の一変種として扱うのならば、このような疑問はあるいは不要のものかもしれない。が、辞書の背景に人間の営みをみようとする視点にたって早引節用集を把握しようとするなら、こうした認識も必要なのではないだろうか。

おわりに

右に指摘したことで共通するのは、当然のことながら、より広い視野と、繊細な把握が必要だということになろうか。従来型の節用集は検索法だけでは特徴づけられる存在ではなく、早引節用集の内部の差異にも注意が必要だった。また、それらの送り手である書肆や出版機構の問題も無視できるものではい。

ただ、それらは注意を怠らなければ、ある程度までは捉えることのできるものであろう。資料の面でも、節用集現本にしろ本屋仲間の記録にしろ、相応に残っているからである。したがって、今後、それらにもまして意を向けなければならないのは、利用者と節用集との関係の種々相となろう。そのためには、近世の各階層の言語生活を明らかにする必要があるが、研究の蓄積はどれほどあろうか。

ことに庶民のものについては深刻な状況であろう。本稿で用いたのは近世史学・思想史学の側の成果であったが、それに匹敵する蓄積を国語学の側も用意しなければならないのではなかろうか。

注

1 ただし、朝比奈荻右衛門板『T訂正増益早引節用集』(文化六〈一八〇九〉。架蔵)の刊記には「正徳乙未(=正徳五〈一七一五〉)春原刊」との年記がある。が、本書は『増補改正早引節用集』の寛政一一(一七九九)年板か文化元年板を部分的に改刻した重板書とおぼしく、早引節用集の板元から版権侵害と指定されたものなので、正徳開板は信をおきがたい。蒔田稲城(一九二八)・佐藤(一九九四a・b)参照。

2 参考までに『漢文大系』の頭注を掲げる。句読点は私に改めた。

終ニ其レ永ク憂傷スベシ。又必ズ陰雨ニ困マン。今車既ニ満載シ、而シテ爾其輔(輻ヲ輔クル木)ヲ棄ツ。途ニシテ必ズ爾ノ載ヲ落サン。其時長者ヲ呼ンデ助ケヲ請ハントス。言フココロハ、今国大難ニ遭ハン。然ルニ君其輔佐ノ賢者ヲ遠ザク。国危亡スルニ及ンデ賢ヲ求メ助ケヲ請フモ已ニ晩キヲイフナリ。

3 最新の調査では寺子屋の数はさらに増える。たとえば、兵庫県は布川(一九八八)、長野県は湯本豊佐太(一九八九)参照。

4 国文学研究資料館史料館。なお、のちの〔文書5〕は図版(省略)の番号である。また寛政一〇年は一七九八年にあたる。

5 この時期の重板は小型本なので、重板しやすかったという事情もあろうが、需要のあったことには変わらない。

6 もちろん相応の有用性は認めるべきで、そのことは、イロハ一覧しか示さぬものに旧蔵者が丁付けを補記する例があることからも知られる。たとえば中尾松泉堂書店(一九九三)掲載の『真草二行節用集』(慶安三〈一六五〇〉)の図版参照。

7 調査は架蔵本による。ただし、〈参考〉の二書はそれぞれ天理図書館(安田章〈一九七四〉)・亀田文庫蔵本である。総語数はア部の総語数から推計し、万単位で表示した。ただし、『珠玉節用万代宝匣』は落丁のため算出しない。なお、本書は、用字例から鯎も知られるように特異な本で、イ部乾坤門も「霆(いかづち)。五十狭々(いさゝ)。砂(いさご)」から始まる。『万歳節用字宝蔵』の書名・刊年は、本文第一丁を佚するので柱題(万歳字宝)をたよりに山田忠雄(一九六一)で検して記した。なお、付録の少なさと判型の小ささの点で従来型の節用集からはずれるものがあるが、参考までに記した。

8 別に「右舟頭去年国に有りし時、新敷節用二冊〔一冊は和漢節用無双袋、一冊は大々節用の万字海〕買求め」とあり、それぞれ現存書に比定して用いる。

9 山田俊雄(一九八三)に興味深い比較がある。

10 これは早引節用集全般に認められる現象で、山田俊雄(一九八三)でつとに指摘され、佐藤(一九八八)で一部例示した。部・門引きの節用集からの改編によるもので、故意ではなかろう。

11 イロハ・仮名数の偶数奇数・仮名数で引くもの。本書が『大全早引節用集』の改編本であることは佐藤(一九九三)を参照。

12 『明和新編早引大節用集』(米谷隆史氏蔵)以外は架蔵本による。

なお、早引節用集各類の分類・解説は佐藤(一九八七・一九九〇b)を参照。なお、そこでは、A・E類以外の原拠を不明としたが、B類には『宝暦節用字海蔵』(宝暦六〈一七五六〉)が考えられるかもしれない。ただ、語順の一致は見いだしがたく、他の側面からの検討を要する。

13 A類と『蠡海』との関係は佐藤(一九八七)で指摘した。ただし、この段階では『宝暦新撰』を目にしていない。なお、先引のホトトギスは『蠡海』も「郭公」のみを掲げるが、「本字杜鵑」と注しており、その通俗性に対する意識が明示されている。

14 版権のうえからは、佐藤(一九九〇a・一九九三a)が筆者なりの解答となる。

補注 いわゆる宛米のことか。青木和夫ほか編『日本史大事典』1(平凡社 1992)参照。

参考文献

上田万年・橋本進吉(一九一六)『古本節用集の研究』東京帝国大学(勉誠社復刻〈一九六八〉による)

高梨信博(一九九四) 早引節用集の成立 『国文学研究』一一三

安田章 (一九七四解題)『天理図書館善本叢書和書之部 第二十一巻 節用集二種』八木書店

同 (一九八三) 『中世辞書論考』清文堂

山田忠雄(一九六一) 『開版節用集分類目録』私家版

山田俊雄(一九八三) 『詞林逍遙』角川書店

横山俊夫(一九九〇) 日用百科型節用集の使用態様の計量化分析法について 『人文学報』(京都大学人文科学研究所)六六

佐藤貴裕(一九八七) 早引節用集の分類について 『文芸研究』一一五

同 (一九八八) 冒頭に「意」字を置く早引節用集二種『文芸研究』一一八

同 (一九九〇a)近世後期節用集における引様の多様化について 『国語学』一六〇

同 (一九九〇b)早引節用集の流布について 『国語語彙史の研究』一一 和泉書院

同 (一九九一) イロハ二重検索節用集の受容 『岐阜大学国語国文学』二〇

同 (一九九三a)近世節用集の類板 『岐阜大学国語国文学』二一

同 (一九九三b)書くための辞書・節用集の展開 『月刊しにか』四−四

同 (一九九四a)節用集の版権問題 『月刊日本語論』二−四

同 (一九九四b)早引節用集の系統について 『日本近代語研究』二 ひつじ書房(未刊)

大阪府立中之島図書館(一九七五〜九三)『大坂本屋仲間記録』一〜一八 清文堂

蒔田稲城(一九二八)『京阪書籍商史』高尾書店(復刻本〈一九六八〉による)

宗政五十緒・朝倉治彦編(一九七七)『京都書林仲間記録』★★★★★ ゆまに書房

青木美智男(一九八五)『文化文政期の民衆と文化』文化書房博文社

朝日重章(一七〇二) 『鸚鵡籠中記』二(名古屋叢書続編 第一〇巻 一九六六)。所引部分は神坂次郎『元禄御畳奉行の日記』(中央公論社 一九八四)にも引かれる。

石川松太郎(一九七八)『藩校と寺子屋』教育社

上田秋成 (一七六七)『世間妾気質』(中村幸彦ほか編『上田秋成全集』七 中央公論社)

江村北海(一七八三) 『授業編』岐阜県図書館蔵本

枝芳軒静之(一七九八)『南瓢記』(加藤貴校訂『叢書江戸文庫1漂流奇談集成』国書刊行会)

島村直己(一九九三) 近代日本のリテラシー研究序説 『研究報告集』(国語研究所)一四

鈴木ゆり子(一九九一)村役人の役割 『日本の近世 3 支配のしくみ』中央公論社

高橋敏 (一九八五) 『民衆と豪農』未来社

塚本学 (一九八七) 文書の普及と庶民生活 『長野県史 通史編』四 長野県史刊行会

同 (一九九一) 『都会と田舎』平凡社

中尾松泉堂書店(一九九三)『古典目録』

布川清司(一九八四) 『近世庶民の意識と生活』農山漁村文化協会

同 (一九八八) 『近世民衆の暮らしと学習』神戸新聞総合出版センター

森安彦 (一九九四) 『古文書が語る近世村人の一生』平凡社

湯本豊佐太(一九八九)寺子屋の発達と文化伝承 『長野県史 通史編』六 長野県史刊行会

付記

節用集の調査にあたって米谷隆史氏(大阪大学文学部助手)の手をわずらわせることがあった。記して謝意を表する。

岐阜大学国語国文学22(1994)所収

|