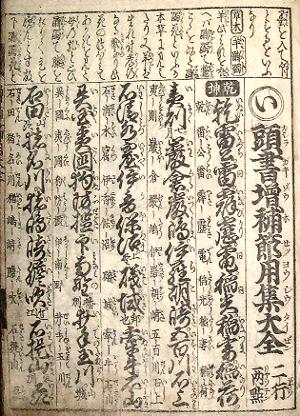

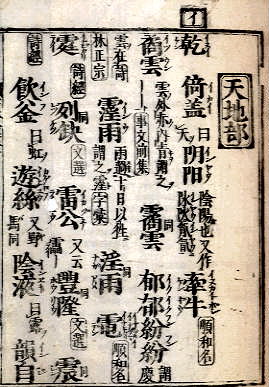

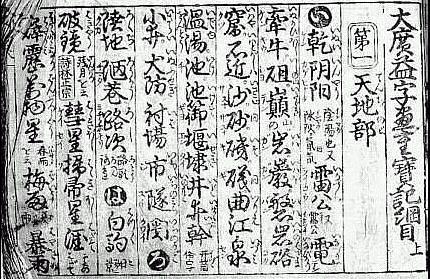

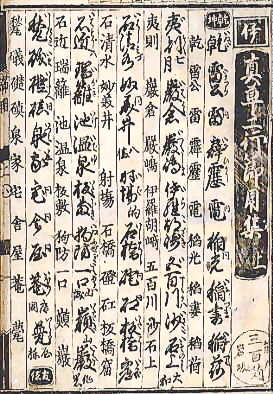

◆17世紀の節用集では、楷書(真字)と行書・草書で漢字を表示する「真草二行」が標準的な形式になります。

←『真草二行節用集』寛永16(1639)年刊

マウスオーバーで「以本」(仮称)に。

○当時の日常的な書体は行草書でしたが、目上の人への手紙などでは字を崩さずに書くのが礼儀でした。「真草二行」はこうした状況に対応したものなのでしょう。

○「真草二行」は「真草二体」とも、単純に「真草・二行・二体」とも言いました。

→富山市立図書館山田孝雄文庫の『真草二行節用集』(寛文5年刊)全画像

上

中

下

★

筑波大学の『ニ体節用集』

京都大学谷村文庫の『広益二行節用集』

神戸女子大学森文庫の二行節用集・真草二行節用集・同(寛文5年本)・同(以本)

〇江戸時代の初期には、行草書だけのものもありました。また、真草二行のもっとも早い例は慶長16年本ですが、室町時代からの名残りか、振りがなは片仮名でした。

→香川大学の源太郎版『節用集』(PDF)

筑波大学の慶長16年本(PDFへ)★

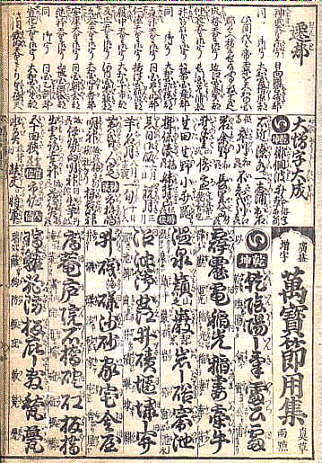

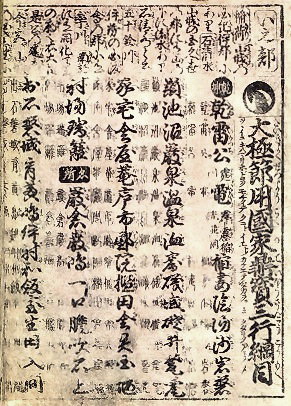

○勢いで(?)三書体併記にしたものもありましたが、さすがに典型にはなりませんでした。ただ、のちに『篆字節用千金宝』(延享2(1745)年刊)が刊行されるので、篆字をも表示した節用集はそれなりに需要があったのかもしれません。

←『大極節用国家鼎宝三行綱目』、元禄3(1690)年以降刊。