◆欠陥商品? 先駆者の懊悩?

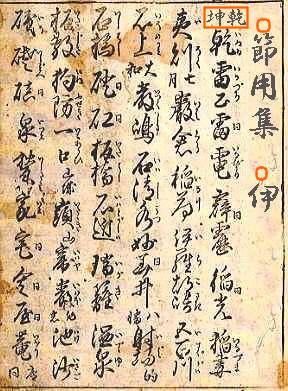

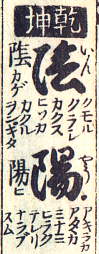

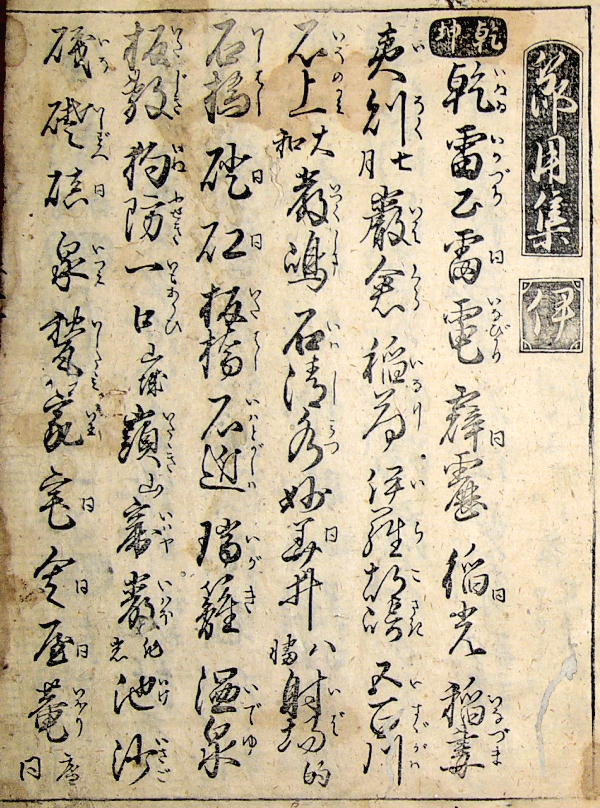

左図は草書本『節用集』。「節用集・伊・乾坤」のように文字の周囲に墨を乗せる(文字を彫りとる)のを陰刻と言い、文字に墨を乗せる(文字部分を彫りのこす)のを陽刻と言います。

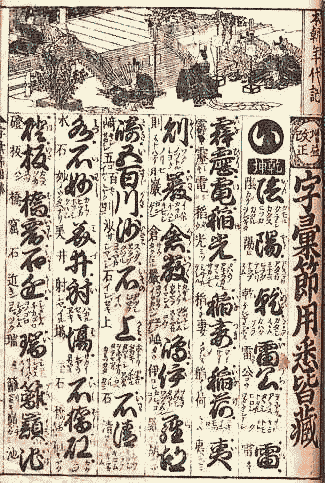

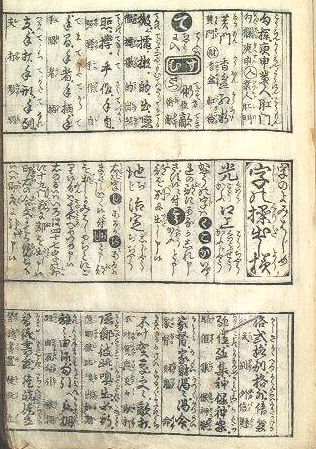

近世節用集の祖・易林本節用集の原刻本はすべて陽刻でした。さすがに所持してませんので示せませんが、左図にマウスを持っていくと擬似的に体験できます。

すっきりしますが、イロハや意義分類は目印なんだから、一見して分かった方が便利なはずです。全部を陽刻にすると、目印部分か辞書本文か、見きわめが面倒ですね。