|

Cub相形成については、アルキル鎖の系統的な研究に端を発して、Cub-Cub相転移の発見、Im3m相のナノ構造の解明、興味深い粘弾性挙動の発見とつながって、現在は体系化と構造に由来する応用用途の探索を行っています。詳細を以下に記載しました。

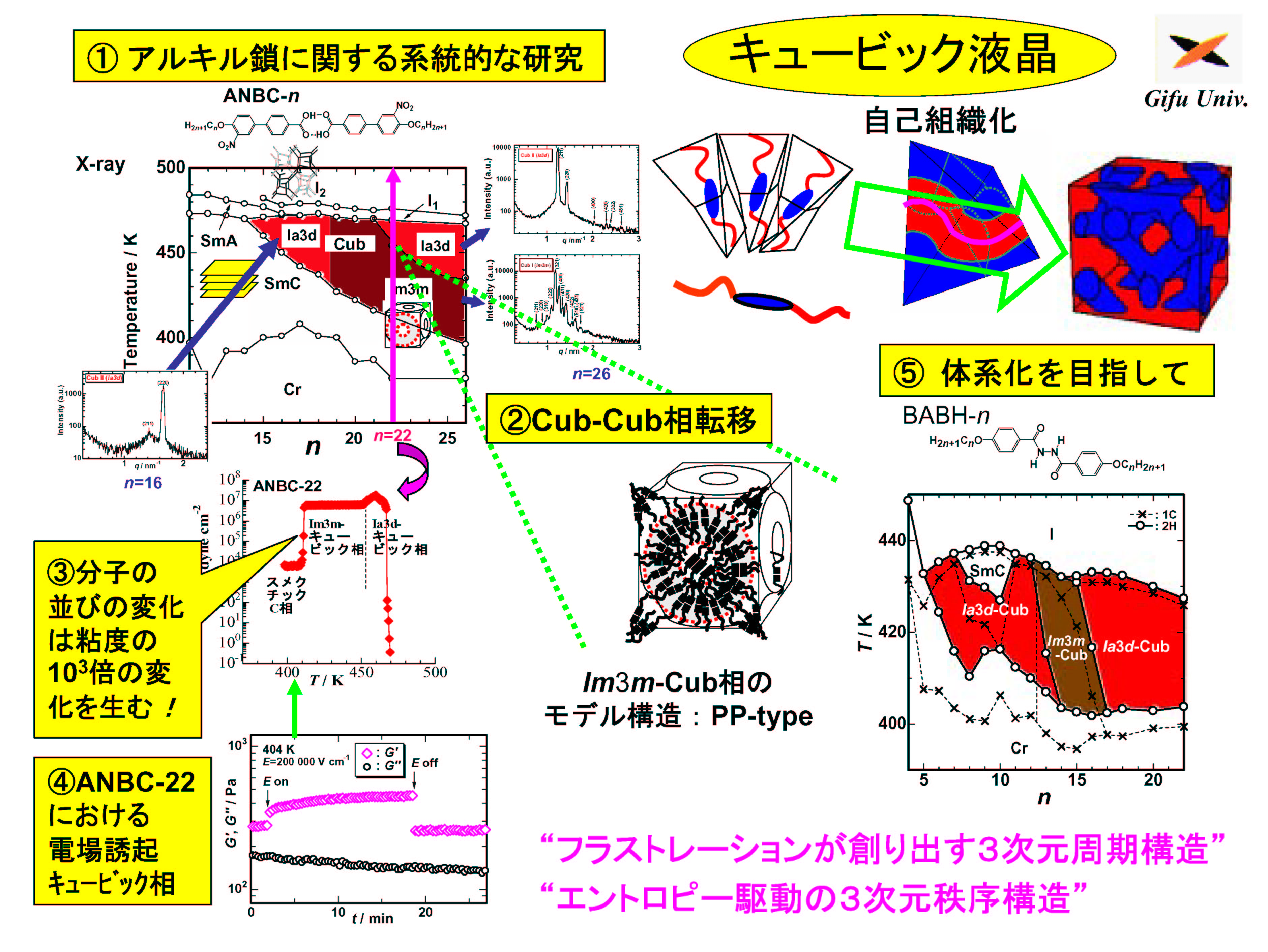

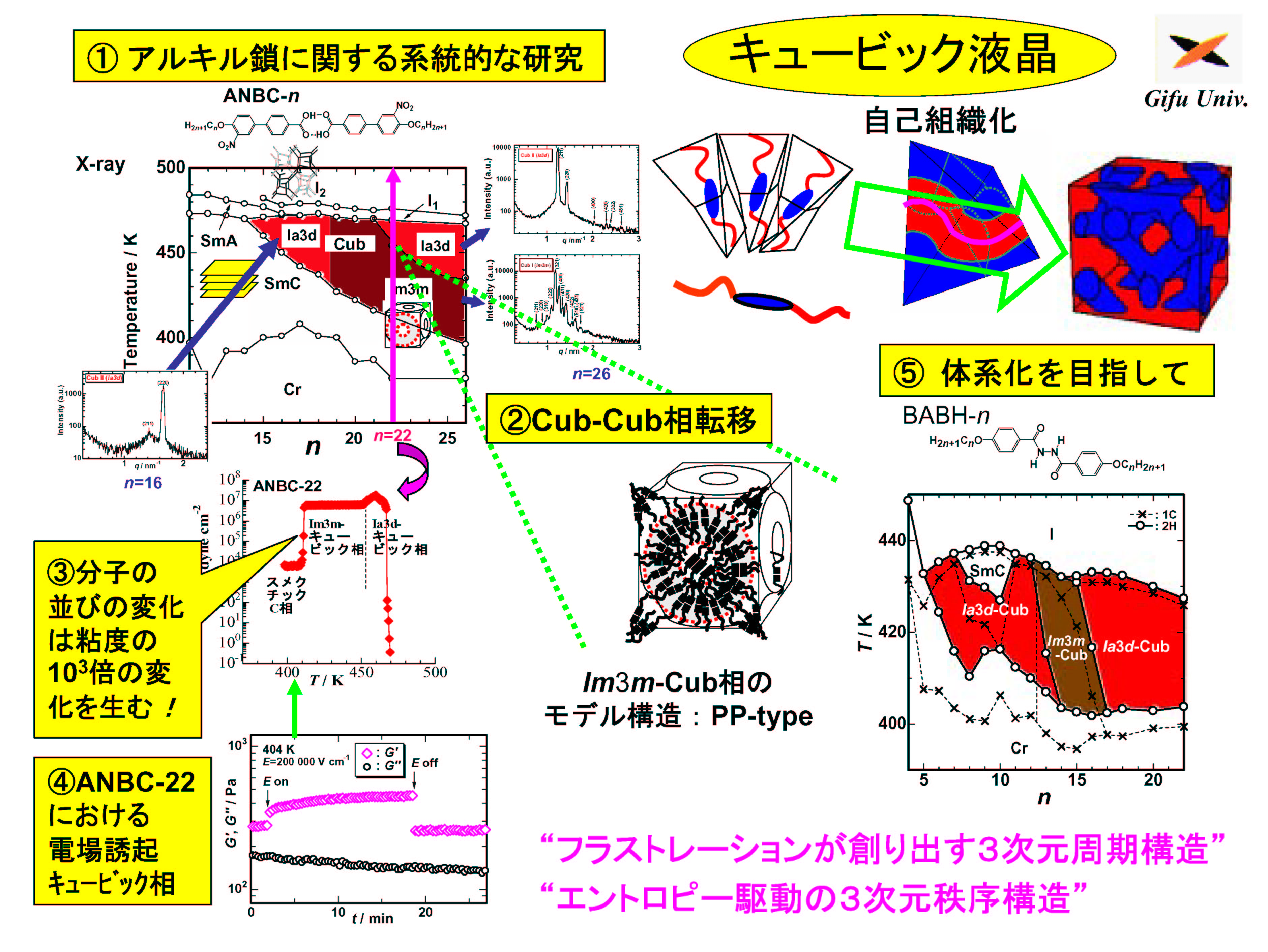

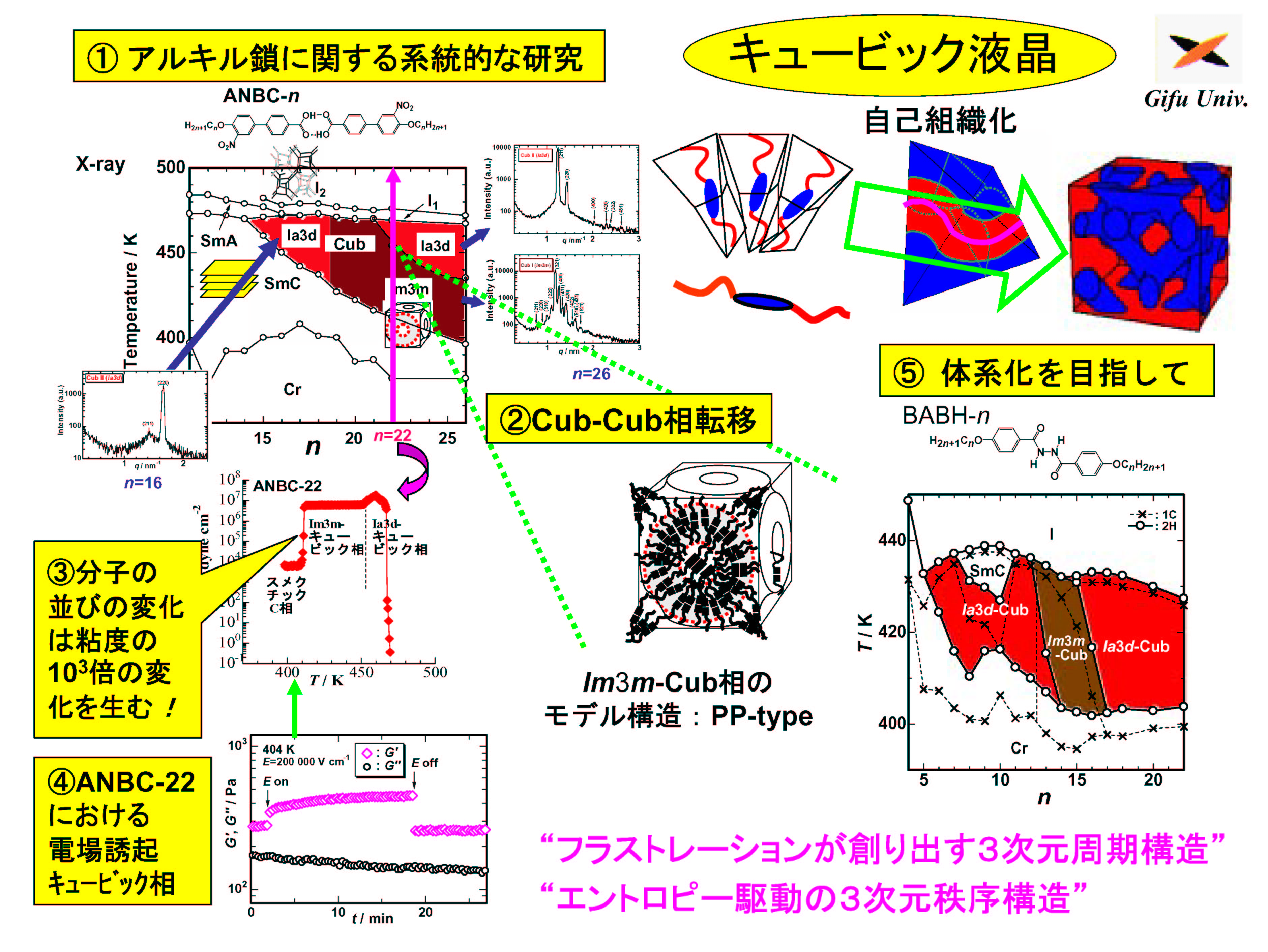

① まずは、キュービック(Cub)液晶の形成条件を調べるために、アルキル鎖を伸ばしてみました。当時(1990年ごろ;この頃は「スメクチックD相」あるいは、ディスコチック相と紛らわしいですが、「D相」と呼ばれていましたが)、「この相はアルキル鎖とコアの大きさの絶妙なバランスの基に形成されている、だからめったに現れないのである」と総説には記載されていました。しかし、この記述は実は必ずしも正しくなく、我々がANBC-nと呼んでいる分子では、アルキル鎖の長鎖化は明らかに、このCub液晶の安定化に寄与していることがわかります。

② しかも、縦軸を温度、横軸をアルキル鎖の炭素数 n にして相図を描き、丹念に調べますと、X線回折パターンが大きく異なる、空間群で分類しますと、Ia3d相とIm3m相の2種類のタイプの液晶相が形成されていること、しかも n = 22とn = 26の同族体は、この2つのCub相の間でCub-Cub相転移を示すことなどが見いだされました。

分子が棒状からほんの少しだけ変形して、青色のコアにくらべて赤色のアルキル鎖の部分が横方向に広がりますと、分子を側面方向に順々に並べたとき、まっすぐ水平に並べていくことができません。その結果、ところどころで3分岐したネットワーク状にコア部分が局在した構造が安定化されます。この構造がIa3d-Cub相として知られる構造で、リオトロピック液晶系やブロック共重合体系ではおなじみのジャイロイド構造です。この構造では、アルキル鎖とコアの2つの存在領域が単位格子を越えて連続層を形成しているので、バイコンティニュアス(双連結型あるいは共連結型)Cub相として分類されています。この構造の面白いところは、分子レベルでは液体でありながら、したがってひとつひとつの分子は結晶のように同じ位置に永遠にいるわけではなく、うろちょろしているわけですが、全体としては、3次元の周期構造が自発的に形成されていることです。

ANBC-22やANBC-26では、このIa3d-Cub相以外に、Im3m-Cub相をも形成するわけですが、その構造については、その相構造自体の最初の発見以来(1990年、Luvelutら;この物質ではCub-Cub相転移は示さない)、長らく論争されてきました。私たちは、同じ化合物がIm3m-Cub相以外にIa3d-Cub相をも示すことを利用して、Im3m-Cub相の構造がPP-typeのモデル構造で示される構造であることを明らかにしました。さらに最近、筑波大学の齋藤先生との共同研究により、さらに詳細なナノレベルの構造が明らかになっています。

③ ナノ構造の変化は物理的性質にどのような変化を引き起こすのでしょうか?粘弾挙動を調べますと、低温側のスメクチックC(SmC)相からキュービック(Cub)相が形成されると、粘度が1000倍以上もの大きな変化を示すことがわかりました。温度上昇にともない分子がわずかに棒状から変形しますと、もはや層状構造は取れずにキュービック相に転移するわけですが、この分子の形状のわずかな変化と秩序構造の次元性の変化は大きな粘度変化を生みだします!しかも高粘度が高温側であることは、きわめて興味深い結果です。

④ 私たちは京都工芸繊維大学の田中克史先生と共同で、この相転移に伴う粘弾挙動変化を、電場により制御することを試みました。Cub相近傍のSmC相温度で電場を印加しますと、Cub相の形成が誘起され、粘度上昇が起こることを見いだしました。Cub相形成物質の応用への足がかりになることを期待しましたが、残念ながらいまだに相転移の自在制御には至っていません。

⑤ アルキル鎖伸長によるCub相領域の拡大は、ANBC-n系にのみ見られることでしょうか?実は、似たような系であるBABH-nと呼んでいる分子についても、研究を展開しており、似たような相図が得られており、しかしも、ANBC-n系以上に豊富な事実が分かりつつあります。

スメクチックC相からキュービック相への相転移は、ナノ構造が大きく変化するのと対照的に、相転移エンタルピーはきわめて小さいことが知られています。齋藤先生、徂徠先生は、この理由を、擬二成分系モデルで説明しました。ANBC-n系を例にとりますと、低温側の層状のスメクチック相から高温側のキュービック相へ転移するとき、分子の2つの部分、コアとアルキル鎖のいずれもが高エントロピー状態になるのではなく、アルキル鎖は高エントロピー状態になるが、コアはむしろエントロピーを失うという考え方です。その差し引きが実際の小さな転移エンタルピーとして観測されると言うわけです。

いわば、キュービック相は、温度上昇とともにスメクチック相に蓄積されたフラストレーションを解放するために、いわばフラストレーションが生み出した、しかし、もとの層状構造より複雑な3次元周期構造ということができます。また、アルキル鎖のエントロピーの増大がこの構造を生み出しているという意味では、エントロピー駆動の3次元秩序構造ともいえます。エントロピーは何も部屋を乱すだけではなく、ときには秩序構造を作ることもあるというわけです

Cub液晶が本当に何に役に立つのかはいまのところ未知と言わざるを得ないけれど、わずかの熱エネルギーでそのナノ構造が変化し、それに伴い光学的性質や力学的性質が大きく変化すること、ナノ構造が複雑であるといっても内部の分子はある程度自由に動き回っている液晶状態であるので、、結晶のように脆くはなく、比較的容易に均一な構造を作りやすいという材料としていくつかの魅力的な特徴をもっている。私たちは、分子構造をデザインすることで、その分子が多数集合したときに自発的に作り上げられる集合体構造をコントロールし、興味ある機能を引き出すことを目的に研究しています。

主な原著論文

①と②に関して:

S. Kutsumizu et al., Liq. Cryst., 16, 1109 (1994); Chem. Commun., 1181 (1999); J. Phys. Chem., 44, 10196 (2000); Liq. Cryst., 29, 1447 (2002); Liq. Cryst., 29, 1459 (2002); S. Kutsumizu, The Thermotropic Cubic Phase: A Curious Mesophase, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci., 6(6), 537-543 (2002).

③に関して:

T. Yamaguchi et al., Chem. Phys. Lett., 240, 105 (1995); S. Kutsumizu et al., Liq. Cryst., 26, 567 (1999).

④に関して:

S. Kutsumizu, M. Yamada, T. Yamaguchi, K. Tanaka, and R. Akiyama, J. Am.

Chem. Soc., 125, 2858 (2003); K. Tanaka, R. Akiyama, M. Takano, S. Kutsumizu,

and T. Yamaguchi, Mater. Res. Soc. Jpn., 29, 815 (2004); S. Kutsumizu,

K. Hosoyama, M. Yamada, K. Tanaka, R. Akiyama, S. Sakurai, and E. Funai,

J. Phys. Chem. B, 113(3), 640-646 (2009).

⑤に関して:

H. Mori, S. Kutsumizu, T. Ito, M. Fukatami, K. Saito, K. Sakajiri, and K. Moriya, Chem. Lett., 35, 362 (2006); S. Kutsumizu, H. Mori, M. Fukatami, and K. Saito, J. Appl. Crystallogr., 40, s279 (2007); S. Kutsumizu, H. Mori, M. Fukatami, S. Naito, K. Sakajiri, and K. Saito, Chem. Mater., 20, 3675 (2008); K. Saito, Y. Yamamura, and S. Kutsumizu, J. Phys. Soc. Jpn., 77, 093601 (2008); K. Ozawa, Y. Yamamura, S. Yasuzuka, H. Mori, S. Kutsumizu, and K. Saito, J. Phys. Chem. B, 112, 12179 (2008); K. Saito, T. Nakamoto, M. Sorai, H. Yao, K. Ema, K. Takekoshi, and S. Kutsumizu, Chem. Phys. Lett., 469, 157 (2009).

日本語の解説:

1) 沓水祥一, サーモトロピックキュービック相はどこまでわかったか, 液晶, 9(3), 158-167 (2005).

2) 沓水祥一, 齋藤一弥, サーモトロピック液晶における双連結構造, 固体物理, 41(6), 379-388 (2006).

3) 齋藤一弥,沓水祥一, 棒状分子が作る高い対称性を持つ液晶性超構造の構造解析,結晶学会誌, 51(2), 169-174 (2009).

4) 沓水祥一, キュービック液晶形成化合物の階層構造と機能創出, 赤木和夫 編著, 次世代共役ポリマーの超階層制御と革新機能, シーエムシー出版, 第II編第9章担当, pp. 171-176 (2009).

5) 沓水祥一, 棒状液晶分子が作るポテトチップス状の分子配列, 化学と教育,58(3), 124-125 (2010).

6) 沓水祥一, 齋藤一弥, 双連結型キュービック液晶, 加藤隆史 編著, 液晶-構造制御と機能化の最前線-,

シーエムシー出版, 第1編7章担当, pp. 66-76 (2010).